Mittwoch, die allwöchentliche Doppelstunde Geschichtsunterricht beginnt. Wie immer stöpselt mein Geschichtslehrer zu Beginn das Smartboard aus. Die nächsten 90 Minuten dürfen meine Mitschüler:innen und ich uns Anekdoten über das Leben in der DDR anhören – dem Lieblingsthema meines Geschichtslehrers. Kurz bevor ich vor Langeweile abschalte, gibt uns der Lehrer doch noch eine Aufgabe: Wir sollen eine drei Seiten lange Ballade von Wolf Biermann in Stillarbeit analysieren.

So sah meine Realität im Geschichtsunterricht über viele Jahre aus. Im Geschichtsunterricht haben wir fast ausschließlich mit ewig langen Texten voller Fakten und Zahlen gearbeitet. Statt dabei wirklich etwas zu lernen, habe ich im Unterricht auf die Uhr geschaut und gewartet, bis die Stunde vorbei ist.

Manche Themen kamen dabei kaum vor. Das meiste, was ich heute über die NS-Zeit weiß, musste ich mir selbst beibringen. Und das, obwohl ich Geschichte bis zu meinem Abitur vor sechs Wochen im Leistungskurs hatte.

Zu meiner Schulzeit kam die NS-Zeit zu kurz⬆ nach oben

In meinem Geschichtsunterricht war das NS-Regime nur kurz in der neunten Klasse Thema. Auch da lernten wir vor allem langweilige Fakten wie Jahreszahlen oder Namen chronologisch auswendig. Nicht aber, wie es so weit kommen konnte. Dabei wollte ich mehr verstehen. Meine Familie hat jüdische Wurzeln. Zuhause haben wir deswegen oft über den Holocaust gesprochen. Auch, weil meine Mutter sich schon lange mit der NS-Zeit und jüdischem Leben beschäftigt. Das hat mich geprägt.

Es soll „Schluss mit dem Gerede über unsere Schuld gegenüber den Juden“ sein – der Meinung sind zumindest knapp die Hälfte der befragten Schüler:innen aus Brandenburg.. Das ergab eine Studie des Brandenburger Bildungsministeriums aus dem Jahr 2023. Zudem glaubt jede:r Vierte, dass der Nationalsozialismus auch positive Seiten gehabt habe. Was hier gedacht wird, greifen rechte politische Akteure längst auf. Wenn etwa der rechtsextreme Politiker Björn Höcke von einer „erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad“ oder einem „Denkmal der Schande“ (in Bezug auf das Holocaust Mahnmal) spricht, wird deutlich: Mein Interesse an einem lebendigen Gedenken an die NS-Zeit ist keineswegs gesellschaftlicher Konsens.

Dem gegenüber steht die repräsentative Umfrage der Jewish Claims Conference vom November 2023. Unter 1.000 Befragten war sich rund jeder zehnte junge Erwachsene in Deutschland im Alter von 18 bis 29 Jahren nicht sicher, schon einmal von den Begriffen Holocaust oder Shoah gehört zu haben. Zwei von fünf Befragten wussten nicht, dass etwa sechs Millionen Jüdinnen und Juden während der NS-Zeit ermordet wurden. Die Wissenslücken bei jungen Erwachsenen zum Thema Holocaust scheinen groß zu sein.

Ein möglicher Erklärungsansatz ergibt sich auf den ersten Blick aus der Memo-Studie der Stiftung EVZ: Dort gab knapp die Hälfte der Befragten an, dass die NS-Zeit nur manchmal oder sogar selten Thema des Schulunterrichts war. Die Studie erschien 2025 und basiert auf einer repräsentativen Befragung von 3.000 Personen aus Deutschland.

Ist es so weit – wollen die Deutschen sich nicht mehr an die NS-Zeit erinnern?

Nicht alle lernen gleich viel über Geschichte⬆ nach oben

So klar lässt sich das nicht beantworten. Denn die gleiche Studie zeigt, dass ungefähr 40 Prozent der Befragten glauben, in der Schule viel über die NS-Zeit gelernt zu haben. Aber: Viel Unterricht führt nicht automatisch zu einem tiefgründigen Verständnis. Das zeigt sich etwa darin, dass knapp ein Viertel der Teilnehmer:innen glaubt, Jüdinnen und Juden würden die Erinnerung an den Holocaust zu ihrem persönlichen Vorteil ausnutzen. Gleichzeitig offenbart die Studie ungenutztes Potenzial für mehr Engagement in der Erinnerungsarbeit: Über ein Drittel der Befragten behauptet, etwas zur aktiven Gestaltung der NS-Erinnerungskultur beitragen zu können. Tatsächlich engagieren sich jedoch nur etwa 8 Prozent.

Es gibt keine pauschale Antwort darauf, wie viel Schüler:innen in Deutschland heutzutage über die NS-Zeit lernen. Die Anzahl der Wochenstunden und die thematischen Schwerpunkte für das Fach Geschichte variieren je nach Bundesland, Schulform und Lehrkraft stark. Ich glaube, die entscheidende Frage ist sowieso eine andere. Sie lautet nicht, wie viel oder wenig Schülerinnen und Schüler über die NS-Zeit lernen. Sondern, wie sie lernen und ob sie verstehen, warum sie es tun. Wenn ich an meinen Geschichtsunterricht denke und daran, dass mehr und mehr Menschen meinen, jetzt sei es mal gut mit dem Erinnern, habe ich den Verdacht, dass dieser Unterricht scheitert.

Was Leser:innen über ihren Geschichtsunterricht denken⬆ nach oben

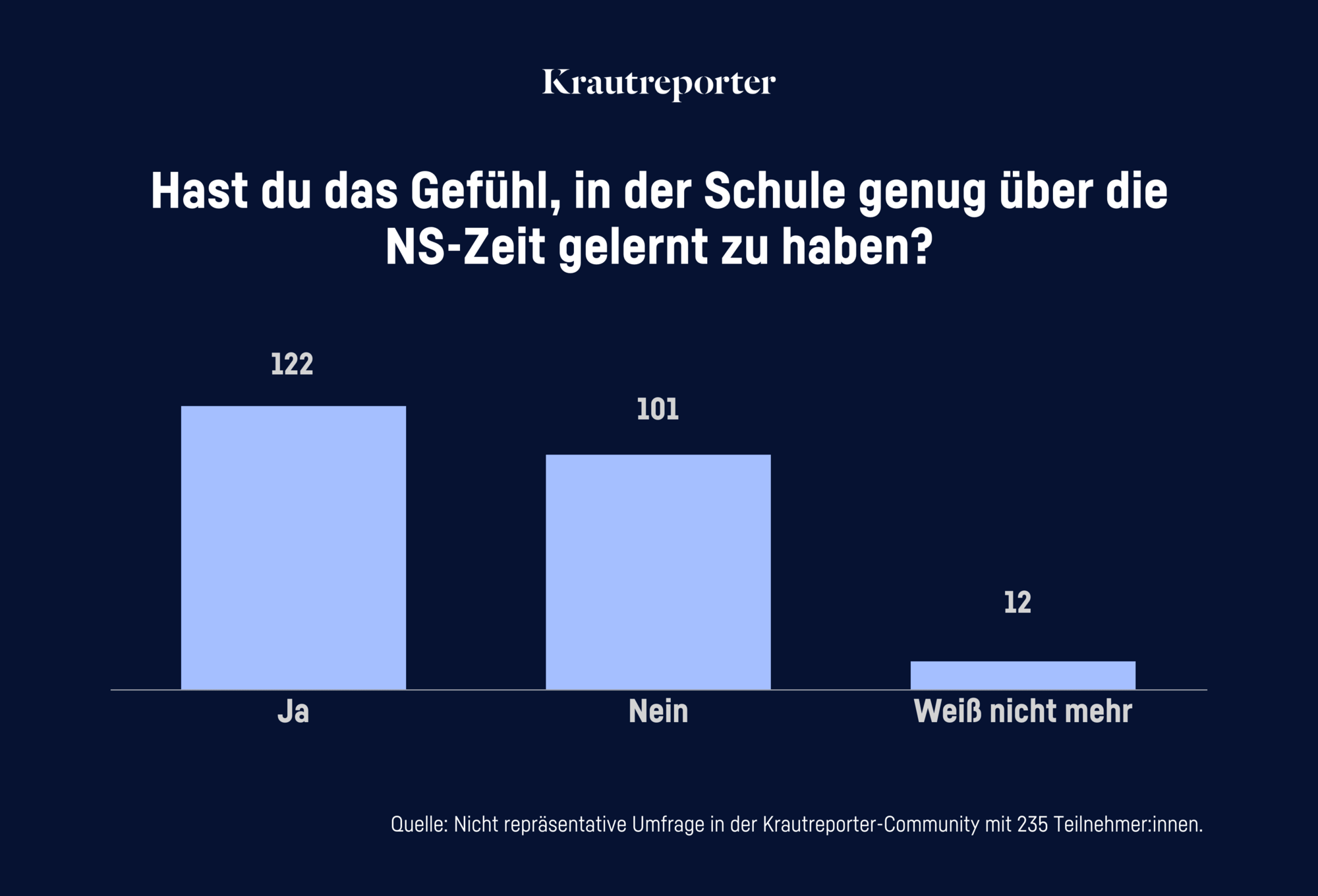

Ich habe in der Krautreporter-Community nachgefragt. Ich wollte wissen: „Hat dich der Geschichtsunterricht über die NS-Zeit gelangweilt?“ 240 Menschen haben sich an der Umfrage beteiligt. Bei drei Viertel der Teilnehmenden ist der Schulabschluss mehr als zehn Jahre her. Die Ergebnisse haben mich überrascht.

Im Gegensatz zu mir gaben rund zwei Drittel der Teilnehmenden an, sich im Geschichtsunterricht nicht gelangweilt zu haben. Trotzdem findet nur knapp die Hälfte der Leser:innen, dass sie in der Schule genug über die NS-Diktatur gelernt haben.

Krautreporter

Viele aus den Jahrgängen der 60er und 70er Jahre erzählen mir, dass das Thema zu ihrer Schulzeit allgegenwärtig gewesen sei. Simone glaubt, dass der Geschichtsunterricht Ursache fürs Erstarken des Rechtsextremismus ist. Sie schreibt: „Ich denke, es liegt nicht an der Quantität – die war gegeben. Ich denke, das Wie hat nicht funktioniert.“ So wie Simone, berichten mir viele, dass sie sich gewünscht hätten, tiefgründiger zu lernen, statt bloße Zeitstrahlen und Kriegsverläufe auswendig zu lernen. Der Umfang des Themas scheint viele damals überwältigt, fast schon genervt, zu haben.

Warum wir uns erinnern sollten⬆ nach oben

Im Geschichtsunterricht las ich vor einem Jahr dieses Wort auf einem Arbeitsblatt: Erinnerungskultur. Darunter drei weitere: Identitätsstiftung, Reflexion und Bewältigung. Diese Worte sollten mir bis zum Abitur in verschiedenen Kontexten öfter begegnen, nur selten aber im Zusammenhang mit der NS-Zeit.

Mir war das immer zu abstrakt. Ich wollte wissen, warum wir uns überhaupt an die Verbrechen unserer Vorfahren erinnern sollten. Klar, der moralische Aspekt liegt auf der Hand. Opfer von Gewalt, Unrecht oder Unterdrückung haben ein Recht darauf, dass ihr Leid anerkannt wird. Wenn wir vergessen oder verdrängen, drücken wir Gleichgültigkeit oder sogar Komplizenschaft mit dem Unrecht aus. Aber was nützt es einer Gesellschaft, immer wieder in die Vergangenheit zu schauen?

Diese Frage lässt sich unter anderem mit dem Konzept des Historiker:innenpaars Assmann erklären. Das Ehepaar unterscheidet zwischen individuellem, kommunikativem und kulturellem Gedächtnis. Das individuelle Gedächtnis besteht aus persönlichen Erinnerungen eines Menschen. Ich denke da an den Moment, als ich das erste Mal Schindlers Liste gesehen habe. Viele der Szenen lassen mich bis heute nicht los. Das kommunikative Gedächtnis setzt sich zum Beispiel aus Erzählungen in Familien, am Esstisch oder unter Freund:innen zusammen. Beim kulturellen Gedächtnis geht es um alle gesellschaftlich organisierten Formen des Erinnerns. Mir kommen da die Stolpersteine in meinem Heimatort, oder die Museums- und Gedenkstättenbesuche in den Sinn.

Gemeinsames Erinnern, gefestigt durch Rituale und Gedenktage, kann Zusammenhalt und Identität schaffen. Aber noch wichtiger: Wenn wir über Geschichte diskutieren und versuchen, sie kritisch zu hinterfragen, können wir aus ihr lernen. Wer heute antisemitische Narrative auf Social-Media sieht, kann sie nur einordnen, wenn er gelernt hat, wie solche Feindbilder historisch entstanden sind und welche verheerenden Folgen sie hatten.

Der britische Philosoph und Autor John N. Gray formuliert es für mich noch greifbarer: Er sieht Geschichte nicht als linearen Fortschritt, sondern als zyklisch und fragil. Errungenschaften können wieder verloren gehen. Als Beispiel nennt er die Aufklärung, auf die dennoch Phasen des Faschismus und Totalitarismus folgten. Für Gray dient Erinnern als Warnung vor Wiederholungen. Und als Mahnung, dass Freiheiten nicht selbstverständlich sind.

Wie wir uns erinnern verändert sich⬆ nach oben

In Gesprächen mit meinem Umfeld ist mir klar geworden, dass sich unsere Geschichts- und Erinnerungskultur über die Jahre stark verändert hat. Die Generation meiner Großeltern sprach in der Schule noch kaum über die Vergangenheit, teils aus Trauma und zum Teil, weil viele Altnazis noch lebten und selbst unterrichteten. Mein Vater hingegen erzählt mir, ähnlich wie viele Krautreporter-Leser:innen, dass an dem Thema NS-Zeit zu seiner Schulzeit kein Weg vorbeiführte. In meiner Schulzeit wiederum kam sie meinem Eindruck nach viel zu wenig dran.

Auf die Frage, was am meisten beim Lernen über die NS-Zeit geholfen hat, nannte ein Großteil der Teilnehmenden meiner Umfrage: gute Lehrer:innen. Auch meine persönliche Erfahrung zeigt: Wie viel Schüler:innen lernen, hängt stark von der Lehrkraft ab.

Ich habe meine ehemalige Geschichtslehrerin gefragt, warum die NS-Zeit in meiner Schulzeit kaum Thema war. „Das Problem ist nicht nur die festgelegte Stundenzahl in Niedersachsen, sondern auch der Lehrplan selbst. Schüler:innen müssen von der Steinzeit bis zur Wiedervereinigung alles lernen – das ist zu viel“, erzählt Kerstin Bollhorst mir im Videocall. Sie hat mich in den letzten beiden Jahren bis zum Abi im Geschichtsleistungskurs begleitet. Dass ich in dieser Zeit endlich Spaß am Geschichtsunterricht hatte, liegt vor allem an ihr und ihrem Umgang mit uns Schüler:innen. Mit Bollhorst fühlte sich der Geschichtsunterricht wie eine Diskussion an, in der jede Meinung als wertvoll erachtet wurde. Ihr war wichtig, dass wir Schüler:innen die Themen im Austausch miteinander erschließen, statt dass sie einen langen Monolog hält.

Sie fragt mich: „Was bringt einem Achtklässler, alles über den Sonnenkönig zu wissen?“. Und tatsächlich: Ich erinnere mich sehr gut an den Sonnenkönig. Die „Sansculotten“ (von denen ich bis heute nicht weiß, wie man sie ausspricht) oder die pompösen Bilder von König Ludwig der 14. – all das hat mir bisher wenig genutzt. Trotzdem war es Teil des Lehrplans und nahm Raum ein, der bei mir für die NS-Zeit fehlte.

Nicht mehr lange, dann gibt es keine NS-Zeitzeug:innen mehr⬆ nach oben

Mein Sitznachbar links von mir schaut TikTok, meine Sitznachbarin rechts lässt sich gerade den Text von ChatGPT zusammenfassen. Währenddessen fällt es mir schwer, mich auf den Text zu konzentrieren. So eine Situation war im Unterricht für mich Alltag.

Wenn Lehrer:innen ausschließlich auf lange Textquellen setzen, sind Schüler:innen schnell gelangweilt. Auch, weil der klassische Geschichtsunterricht mit einer digitalen Welt konkurriert, die immer mehr zu Verkürzungen tendiert.

„Dass vor meiner Haustür KZ-Außenlager waren, habe ich erst lange nach meiner Schulzeit erfahren“, schreibt KR-Leserin Christina.

Ich habe die KR-Leser:innen gefragt, wie Geschichtsunterricht spannender werden könnte. Einige wünschen sich weniger Frontalunterricht und stattdessen einen Bezug zur Gegenwart, jugendliche Perspektiven oder mehr Filme im Unterricht. Immer wieder lese ich, dass Befragte gerne mehr über die eigene Region und örtliche Schicksale während der NS-Diktatur gelernt hätten. So geht es mir auch. Mein Wissen über die NS-Zeit stammt vor allem aus Filmen, Dokus und Literatur. Besonders Einzelschicksale fand ich schon immer interessanter und emotional zugänglicher. Warum also nicht mehr davon im Unterricht?

Gerade an Schulen, die mit Tablets und Smartboards ausgestattet sind, haben Schüler:innen zumindest theoretisch die Möglichkeit, Geschichte über verschiedene Zugänge zu lernen: Von digitalen Zeitzeug:innen, die mit Videoclips interaktive Gespräche ermöglichen, bis hin zu computergenerierten Umgebungen von Museen oder Gedenkstätten. Von beidem schwärmt meine alte Geschichtslehrerin. Sie sagt aber auch: „Schulen sind so langsam, bis interaktive Zeitzeugen-Videos und virtuelle Ausstellungen etabliert sind, dauert es sicher noch.“ Wenn ich daran denke, wie meine Schule die Digitalisierung verbockt hat, glaube ich, dass sie recht hat.

Redaktion: Theresa Bäuerlein, Schlussredaktion: Bent Freiwald, Bildredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert