Die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie nahm am 8. September 2025 ihre Arbeit auf. An diesem Tag begann auch ich, an diesem Artikel zu arbeiten. Für meine Berichterstattung in der Corona-Pandemie habe ich viel Lob bekommen, aber auch einige Kritik. Deshalb habe ich mich schon länger gefragt, wie sie eigentlich zu bewerten ist.

Natürlich wäre es zu einfach, mit dem Wissen von heute die Texte von vor fünf Jahren zu benoten. Was soll man daraus schon lernen? Hinterher ist man immer schlauer und Besserwissen macht nichts, außer ein gutes Gefühl.

Die interessanteren Fragen sind: Was würde ich als Gesundheitsreporterin tun, wenn es zu einer neuen Pandemie käme, mit einem Virus, das ähnliche Schäden anrichtet, oder schlimmere? Sollte ich dann ähnliche Texte schreiben? Oder ganz andere?

Etwas bange stelle ich mir rückblickend die Frage: War zu viel Emotion in meinen Corona-Texten? Zu viel Appell? Zu viel versteckte Haltung? Und haben darunter die objektiven Informationen gelitten? Sind meine Texte den Erwartungen der Krautreporter-Leser:innen gerecht geworden? Und: Haben sie den Ansprüchen an gute Krisenkommunikation genügt?

Dieser Text soll keine Nabelschau werden. Ich möchte mir selbst Antworten geben. Aber vor allem möchte ich etwas transparent machen, das während der Pandemie zu kurz kam: Warum ich mich in meinen Texten nicht mit allen Meinungen beschäftigt habe, sondern nur mit ausgewählten. Warum ich nie die Virologen Christian Drosten oder Hendrik Streeck interviewt habe, sondern einen Mitarbeiter eines Gesundheitsamtes und eine Pflegefachfrau von einer Covid-Station. Und warum mein Fokus vor allem darauf lag, wie sich gesundheitlicher Schaden begrenzen lässt. Kurz: Wie ich entschieden habe, was ich schreibe und wie ich es schreibe.

Denn genau solche Entscheidungen werden bei der nächsten Gesundheitskrise wieder nötig sein. Und ich will dir erklären, welche Kriterien dabei für mich wichtig waren und nach wie vor sind.

Pandemie-Journalismus: Wie wars?⬆ nach oben

Vielleicht überrascht dich das auch, aber zur journalistischen Pandemieberichterstattung gibt es schon einige Untersuchungen. Die öffentliche Debatte erweckt eher den Eindruck, Journalist:innen hätten schwere Fehler gemacht, über die niemand wirklich sprechen will, am wenigsten sie selbst. Das ist so nicht richtig, denn die Aufarbeitung zur Berichterstattung startete bereits 2021. Eine in den Medien viel zitierte Studie ist die des Forschungsteams um Marcus Maurer, Professor für Politische Kommunikation an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz.

Die wichtigste Aussage aus der Studie: Die großen Medien gehörten eher zu „Team Vorsicht“, setzten den Fokus auf Warnung vor dem Virus und plädierten teilweise für härtere Maßnahmen. Aber zu unkritisch gegenüber den Maßnahmen waren sie trotzdem nicht. Die Kritik nahm zu, je länger die Pandemie dauerte, am Anfang gab es sie jedoch nur vereinzelt. Allerdings lag der Fokus auf dem akuten Problem, und die Vielfalt der Perspektiven wurde nicht genügend abgebildet.

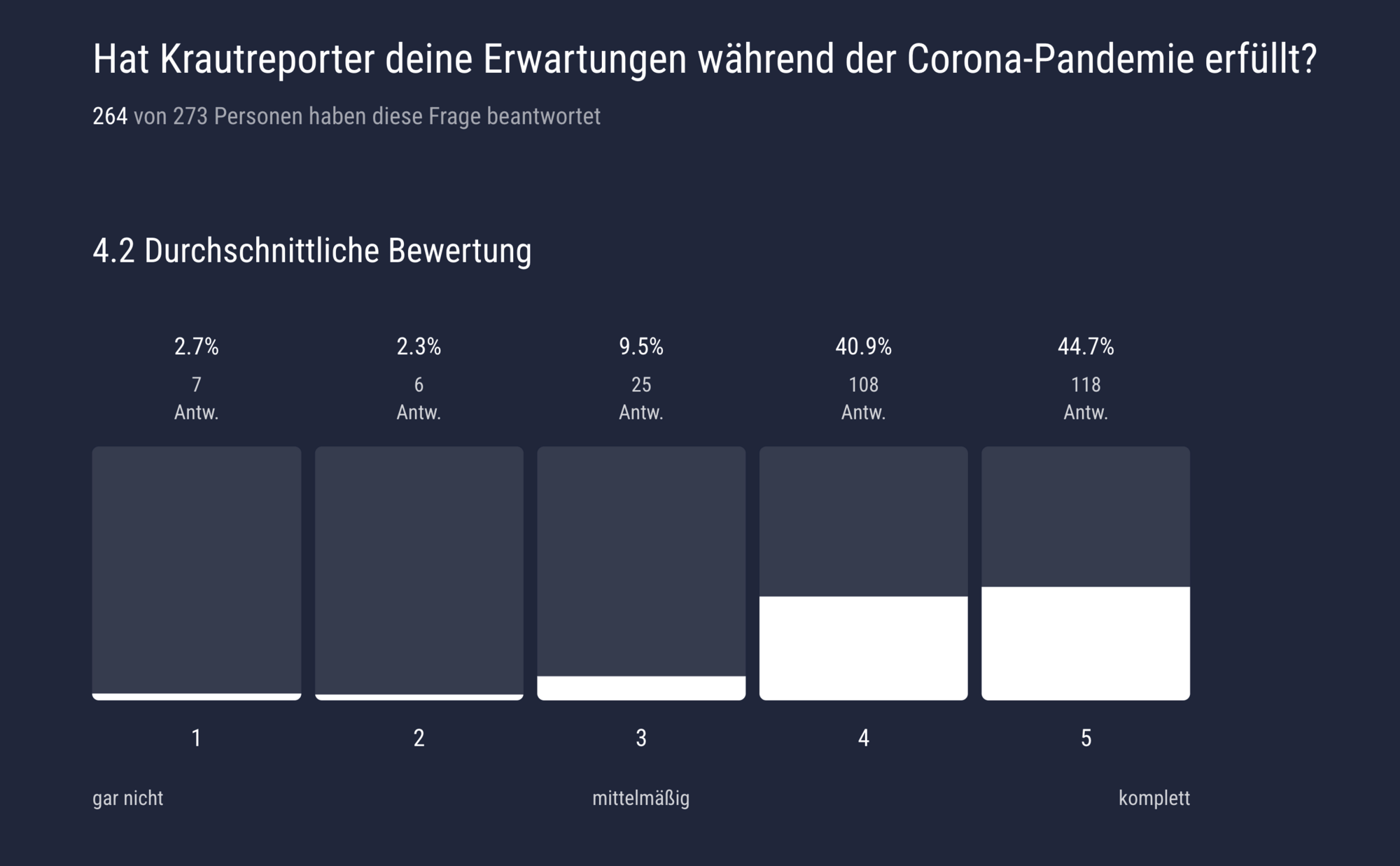

Bei Krautreporter sind wir bereits im Herbst 2020 in den offenen Austausch mit der Community gegangen. Wir haben unsere Leser:innen gefragt, wie sie unsere Berichterstattung bewerten. Die Ergebnisse geben keinen Hinweis darauf, dass dieser Text nötig wäre.

Ausführlich ging es auch in dem Mailwechsel zwischen KR-Mitglied Ben und KR-Reporter Rico Grimm um unsere Arbeit. Ben empfand die Berichterstattung als zu einseitig. Nachdem er sich zu Beginn der Pandemie bei KR gut informiert gefühlt hatte, fehlten ihm ab April 2020 kritische Stimmen zu den Maßnahmen, zum Beispiel Stimmen aus anderen Disziplinen als der Virologie und Medizin. Er fragte: „Wo tragt ihr zu einer offenen Debatte auch kontroverser Fachmeinungen bei?“

Bens Frage bezieht sich auf KR als Ganzes und Expertenmeinungen aller Couleur, nicht nur auf meinen Medizinjournalismus. Trotzdem zeigt sie mir, an welcher Stelle in meinen Corona-Texten etwas unklar blieb. Mein Anspruch ist, den wissenschaftlichen Konsens abzubilden. Das ist in Nicht-Krisenzeiten schon eine Herausforderung, weil sich dieser Konsens immer weiter entwickelt – nicht nur, wenn neue Forschungsergebnisse altes Wissen in Frage stellen, sondern auch wenn kritisch nachgefragt wird. Aber Corona war kein Alltag, Corona war Ausnahmezustand. Der wissenschaftliche Konsens war so sehr in Bewegung, dass es oft schwer war, ihn überhaupt zu definieren.

Welche Art von Fehler zerstören Vertrauen?⬆ nach oben

Meine Texte zu Beginn der Pandemie, die Ben lobte, sehe ich heute eher kritisch. Sie enthalten recht viele Appelle an richtiges Verhalten, zum Beispiel „akzeptiere Einschränkungen“ und „schone das Gesundheitswesen“. Damit ähneln sie dem, was Politiker:innen bis zum Ende der Pandemie gemacht haben: an die Vernunft, die Anstrengungsbereitschaft und die Solidarität der einzelnen Menschen zu appellieren. Vielleicht sollte man mit den Artikeln aus der Frühphase der Pandemie aber auch weniger streng sein. Warnungen sind angemessen, solange man die Gefahr nicht gut einschätzen kann, die von einem neuen Erreger ausgeht. Doch sobald die Unsicherheit abnimmt, brauchen Menschen mehr Informationen darüber, was man sicher weiß und wo es noch offene Fragen gibt. Das gilt für den Journalismus genauso wie für die Kommunikation von Behörden.

In meinen ersten Corona-Texten stecken aus heutiger Sicht aber auch einige fachliche Fehler. Manche Aussagen über Masken stimmen nicht und Händewaschen war nicht die entscheidende Maßnahme. Wie viel Vertrauen kosten solche Fehler? Fehler, die vor allem deshalb entstehen, weil man nicht über gut erforschte Dinge schreibt, sondern in einer Situation, in der viel Unsicherheit herrscht.

Vertrauen in den Journalismus speist sich laut einer Onlinebefragung zur Medienskepsis (PDF) der Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Schweiger und Fabian Prochazka unter anderem aus dem Wissen darüber, wie Journalist:innen arbeiten. Und daraus, dass die Erwartungen der Leser:innen möglichst nah an dem liegen, was sie wahrnehmen. Laut der Befragung aus dem Jahr 2020 erwarten Leser:innen zwar vor allem, dass Journalist:innen die Fakten richtig darstellen, aber auch, dass sie ihre Quellen und Gründe für die Auswahl der Informationen transparent machen.

Ich habe lieber mit Ärzt:innen und Pflegefachleuten gesprochen als mit Virolog:innen⬆ nach oben

Wie wichtig Quellentransparenz ist, verdeutlicht mir auch ein Gespräch mit Holger Wormer. Er ist Professor für Wissenschaftsjournalismus an der Technischen Uni in Dortmund. Am Telefon sagt er: „Vielleicht haben viele Wissenschaftsjournalisten zu lange darauf vertraut, dass die Leute ihnen glauben und zu wenig erklärt, warum wissenschaftliche Methodik glaubwürdiger ist als eine Meinung.“

Wäre ein Methodenpapier gut gewesen, also ein Dokument, in dem steht, wie man recherchiert? In der Corona-Pandemie hatte ich dafür einerseits keine Zeit, andererseits war meine Recherchemethode anders als in Normalzeiten.

Ich habe viel in sozialen Netzwerken gelesen, vor allem bei Twitter. Twitter war damals noch kein Höllenloch, nicht im Besitz des Milliardärs Elon Musk und ein wichtiger Ort für Wissenschaftler:innen aus aller Welt, um sich öffentlich auszutauschen. Ich verfolgte dort ihre Gespräche, gelangte über geteilte Links zu Studien und anderen Quellen, die ich sammelte. Ich habe dort auch manchmal noch nachts reingeschaut und konnte irgendwann nicht mehr zwischen journalistischer Recherche und eigenem Wissensdurst unterscheiden.

Manche Aussagen habe ich durch Lesen von Studien nachgeprüft, vor allem, wenn sie mir zum ersten Mal begegneten. Andere Aussagen habe ich als bestätigt behandelt, wenn sie von mehr als zwei Quellen kamen, also von zwei unterschiedlichen Wissenschaftler:innen oder Wissenschaftsjournalist:innen, deren Arbeitsweise ich einschätzen konnte.

Ich habe mit Ärzt:innen und Pflegefachleuten von Corona-Stationen gesprochen und mit KR-Mitgliedern, die in der Virusforschung arbeiten, um von der Praxis möglichst viel mitzubekommen. So erhielt ich permanent Wissensnachschub. Ich achtete darauf, dass dieses Biotop aus verlässlichen Quellen bestand und vertraute darauf, dass die Selbstreinigungskräfte der Wissenschaftscommunity funktionierten, dass also durch das gemeinsame Checken einzelner Aussagen und Studienergebnisse Fehler und Ungereimtheiten schnell auffallen und öffentlich diskutiert werden.

Alles in allem habe ich in einem absoluten Ausnahmezustand gearbeitet. Wie ich das in einem Methodenpapier hätte festhalten können, weiß ich auch heute nicht. Trotzdem: Ein Methodenpapier ist selbst im Ausnahmezustand eine gute Idee, um Transparenz herzustellen. Das findet auch Holger Wormer.

Was wäre guter Krisenjournalismus gewesen?⬆ nach oben

Ich spreche mit Irene Broer darüber, was Journalist:innen in einer Krise noch tun sollten. Sie ist promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und forscht zu den Schnittstellen zwischen Wissenschaft, Medien und Politik. Mit ihrem Team hat sie 2021 für das Leibniz-Institut für Medienforschung die Kommunikation in Krisen analysiert und dabei die damals herrschende Covid-Krise als Beispielfall genutzt.

Im Videocall sagt sie etwas, dessen Bedeutung mir 2020 nicht ausreichend bewusst war: „Journalismus hat in einer Krise vor allem die Aufgabe, die Selbstbeobachtung der Gesellschaft zu ermöglichen. Dabei gestaltet er diese Selbstwahrnehmung auch aktiv mit, gibt ihr sozusagen eine Farbe.“ Die Umstände, in denen Journalist:innen arbeiten, spielen dabei eine große Rolle. Sie sagt, dass es ein funktionierendes System braucht, damit Journalismus diese Aufgabe meistern kann. Also: Journalist:innen brauchen dafür genug Zeit, das nötige Fachwissen und eine angemessene Bezahlung.

Ich erinnere mich: Bei Corona saß die gesamte KR-Redaktion im Homeoffice. Ich war allein für den medizinischen Teil der Corona-Berichterstattung zuständig, das heißt, von den Ergebnissen meiner Recherchen hing mehr oder weniger die Blattlinie ab.

Ich habe womöglich eine andere False Balance erzeugt⬆ nach oben

Holger Wormer sagt: „Beim Nachdenken über Corona sind die offensichtlichen Fehler viel weniger interessant als die Metafehler.“ Mit Metafehler meint der Wissenschaftsjournalist zum einen die Fehler, die mit Arbeitsmethodik zu tun haben. Zum anderen aber auch solche, die mit der Komplexität der Situation zusammenhängen und die sich oft erst im Nachhinein finden lassen.

In der Redaktion machten wir uns auch Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und ob wir noch genug Mitglieder haben werden, falls mehr Menschen wegen des Virus ihre Arbeit verlieren. Waren diese Umstände transparent genug für unsere Leser:innen? War ihnen bewusst, dass alle Redakteur:innen selbst nach Orientierung und Sicherheit suchten? Dass wir alle unter enormem Zeitdruck standen und die Pandemie auch unser Privatleben durcheinander brachte? Haben wir als Redaktion selbst verstanden, welchen Einfluss das auf unsere Arbeit hatte?

Irene Broer weist noch auf etwas hin, das mir damals sehr bewusst war: „Eine der größten Gefahren in der Pandemie war die Erzeugung einer ‚False Balance‘. Dann wirkt es so, als sei wissenschaftlicher Konsens eine Meinung unter vielen.“

So habe ich aus dem Wunsch heraus, eine klassische False Balance zu vermeiden, womöglich eine andere False Balance erzeugt. Weil ich niemanden auf die Idee bringen wollte, die von mir zusammengetragenen wissenschaftlichen Erkenntnisse seien eine Meinung, habe ich auf Interviews mit Virolog:innen generell verzichtet. Ich habe so viel wie möglich selbst erklärt und damit auch die Verantwortung für die Richtigkeit der Informationen übernommen. Ich sah meine Aufgabe darin, unseren Leser:innen Zeit zu sparen und hatte den Wunsch, dass sie auf der Suche nach verlässlichen Infos zuerst bei Krautreporter nachschauen.

Das führte aber offenbar nicht nur bei KR-Leser Ben zu der Frage, ob wir zu einer offenen Debatte von Fachmeinungen beitragen. Für den Virusteil der Pandemie muss ich sagen, dass ich eine allzu offene Debatte nicht für zielführend hielt. Das handhabe ich in normalen Zeiten etwas anders, aber ganz generell würde ich Gesundheitsjournalismus nicht im Debattenteil ansiedeln, so lange es um Themen geht, zu denen Menschen eine informierte Entscheidung treffen müssen. Bei Berichterstattung über Gesundheitspolitik ist das etwas anderes.

Die WHO stellte schnell fest, dass die Pandemie auch eine Infodemie ist: Viele Falschinformationen rauschten durch die Medien, vor allem über Social-Media-Plattformen, wie Twitter und Messenger, wie Whatsapp. Solche Falschinfos haben nach Einschätzung des Weltwirtschaftsforum das Leben von 17.000 Menschen in der Pandemie gekostet. Für viele Menschen war damals angesichts der Infoflut kaum erkennbar, warum sie einer Information vertrauen sollen. Sie vertrauten vor allem den Menschen, die die Info verbreiteten. Aber diese Menschen können Fehler machen. Und sie sind nicht neutral. Auch im Journalismus ist Neutralität ein Märchen, wie dieser Beitrag im Medienblog Altpapier erklärt.

Die Schwierigkeit bei einem Virusausbruch ist, dass sich gesundheitspolitische Entscheidungen darauf auswirken, wie gut sich das Virus verbreiten kann. Dann können Erklärtexte zum Virus und den Maßnahmen wie eine Rechtfertigung wirken. Ich vermute, dass meine Texte bei manchen Leser:innen so ankamen, wie eine Rechtfertigung der politischen Entscheidungen. Doch spätestens in der zweiten Corona-Welle ab Herbst 2020 sah ich viel Anlass zur Kritik, zum Beispiel am Beherbergungsverbot und an den Regeln zu Kontakteinschränkungen im Freien.

Aber habe ich in meinen Texten immer deutlich genug gemacht, wann es um Aufklärung über das Virus ging, wann um Hilfestellung für eigene Entscheidungen und wann um Berichterstattung über politisches Handeln? Ich fürchte: nein. Ich befürchte auch, dass das Krautreporter-Prinzip, mit der eigenen Haltung als Reporterin in den Texten sichtbar zu sein, in der Pandemie zu einer ungünstigen Unklarheit führte. Man konnte manches als persönliche Meinung lesen, was in Wahrheit wissenschaftlicher Konsens war.

Was nehme ich für die nächste Gesundheitskrise mit?⬆ nach oben

Ich frage Irene Broer nach einer guten Strategie für Krisenkommunikation, in der Hoffnung, dass sie vielleicht ein Kochrezept für mich hat. Doch sie setzt eher auf strukturelle Faktoren. „Man sollte den Fokus ganz klar auf die Stärkung der journalistischen Grundlagen legen. Dazu gehört auch eine ordentliche Ausstattung, denn seriöse Infos gibt es nicht umsonst“, betont sie. Da ist sie wieder, die Geldfrage im Journalismus. Als Krautreporter-Mitglied ist sie dir bestimmt sehr präsent. (Übrigens: Falls du noch kein Krautreporter-Mitglied bist, kannst du unser Magazin hier 30 Tage lang kostenlos testen!)

Mit genügend Geld lässt sich solides Fachwissen aufbauen, um Studien bewerten zu können und zu erkennen, welche Quellen vertrauenswürdig sind. Mit genügend Geld reicht die Zeit, um ordentlich zu recherchieren und sowohl gute Beziehungen zur Wissenschaftscommunity zu pflegen als auch zu den eigenen Leser:innen. Das ist kein Selbstzweck. Irene Broer erklärt, warum: „Man muss auch vermitteln können, welche Fragen sich überhaupt mit Wissenschaft beantworten lassen und welche gesellschaftlich ausgehandelt werden müssen.“

Holger Wormer sieht das ähnlich: „In der Pandemie ging es zwar auch um naturwissenschaftliche Fragen, aber die drängendsten waren eher ethisch-moralische: Was wollen wir riskieren und wie vorsichtig sollen wir sein?“ Für die nächste Gesundheitskrise müssten auch die Mediennutzer:innen noch etwas dazulernen. „Man sollte mehr wie eine Versicherung denken und zwei Dinge gleichzeitig betrachten, ohne sie durcheinander zu werfen: Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt ein Schaden ein und wie hoch ist der Schaden, falls er eintritt?“

Dieses Modell ist mir als Gesundheitsreporterin gut unter dem Stichwort Risikokompetenz bekannt. Fachleute bescheinigen uns als Gesellschaft, dabei noch ziemlich große Lücken zu haben. Vielleicht steht hinter den vielen gesellschaftlichen Verwerfungen, die die Pandemie angerichtet hat, vor allem die Wissenslücke, wie wir Risiken möglichst realistisch einschätzen können – auch in unübersichtlichen Situationen.

Würde ich also in einer ähnlichen Krise ähnlich vorgehen? Ich vermute, ja. In Ausnahmesituationen geht es zuerst darum, Menschen zu warnen, damit sie Zeit gewinnen, um ihr Verhalten an die neue Situation anzupassen. Wenn dann einem nachträglichen Faktencheck nicht alle Aussagen standhalten, ist das ärgerlich, aber keine Gefahr für das Vertrauen in den Journalismus an sich.

Wichtig ist, wie es nach dem Anfangsschock weitergeht. Bei der nächsten Gesundheitskrise würde ich deutlich mehr darauf achten, dass alle Leser:innen nachvollziehen können, wie ich zu meinen Aussagen komme, dass meine Haltung in Erklärtexten zurücktritt und konsequent in Kommentare ausgelagert wird. Damit es den Leser:innen leichter fällt, sich eine eigene Meinung zu bilden und sie mehr Orientierung darüber haben, ob sie mit ihrer eigenen Meinung im Bereich des wissenschaftlichen Konsenses liegen. Kurz: Ich würde weniger darauf vertrauen, dass mir die Leute schon glauben werden.

Redaktion: Bent Freiwald; Schlussredaktion: Susan Mücke; Bildredaktion: Gabriel Schäfer; Audioversion: Iris Hochberger.