„That’s a great tit!“ Robert Macfarlane zeigt auf mein Hemd. Ähm, wie bitte …? Ach so. Er meint eine der Vogel-Silhouetten auf dem Stoff: eine Kohlmeise. Auf Englisch halt: great tit.

Ich schreibe selbst viel über und in der Natur, verbringe Zeit im Wald, am Wasser. Aber die Vögel auf meinem Hemd habe ich mir noch nie richtig angeschaut. Robert Macfarlane dagegen weiß, dass eine Beziehung mit Aufmerksamkeit beginnt. Der Brite ist einer der wichtigsten Vertreter des Nature Writing. In seinen Büchern, oft eine Mischung aus Reisebericht, Naturgeschichte, philosophischer Abhandlung und literarischer Erkundung, geht es nicht darum, Natur als romantische Kulisse zu schildern. Macfarlane will ökologische Zusammenhänge sichtbar machen. Und unsere Rolle darin verstehen. Dazu gehört auch, dass die Natur nicht einfach nur ein Ding ist, das wir benutzen. „Ich schreibe mit Flüssen, nicht über sie“, sagt er. „Ich sage, wer die Flüsse sind, nicht, was sie sind.“

Wer so viel über schmelzendes Eis, verschmutzte Flüsse und Artensterben schreibt, hätte allen Grund, niedergeschlagen zu sein. Doch seine Texte sind oft hoffnungsvoll, auch in unserem Gespräch lacht der 49-Jährige viel, stellt Gegenfragen und wirkt so offen wie ein kleiner Junge, der ständig etwas Neues entdeckt.

Ich wäre gerne mehr wie Macfarlane. Ich verliere oft das Bewusstsein für Natur, empfinde mich als von ihr abgespalten, nicht mehr Teil von ihr. Also wollte ich von ihm wissen: Wie kann man sich der Natur im Alltag näher fühlen? Wie bleibt man hoffnungsvoll, wenn so vieles beschädigt und bedroht ist? Und warum will er, dass wir Flüsse wie Persönlichkeiten behandeln?

Mr. Macfarlane, die meisten Menschen schwärmen eher vom Meer. Sie befassen sich intensiv mit Flüssen. Was fasziniert Sie so sehr?

Nur etwa 0,0002 Prozent des Wassers auf der Erde fließen in Flüssen. Das ist ein winziger Anteil, der größte Teil steckt in den Ozeanen oder im Eis. Das heißt: Flüsse sind selten. Sie sind, in gewisser Weise, eine bedrohte Art. Wenn Sie einem Fluss begegnen, dann begegnen Sie in Ihrer Stadt einem Schneeleoparden. Oder einem Blauwal. Sie sind selten, gefährdet, wundersam und kostbar.

Sie sprechen auch vom „sozialen Leben“ eines Flusses. Was meinen Sie damit?

Nehmen Sie einmal die Isar in München. Dort sieht man, wie ein Fluss eine Stadt verändert. Sie wurde aufwändig renaturiert, sozusagen „befreit“. Das Wasser ist wieder zugänglich, es belebt die Stadt und bringt die Menschen zusammen. Ein Fluss kann mehr sein als Teil der Infrastruktur, er kann eine Stadt atmen lassen und die Menschen daran erinnern, dass sie Teil einer Landschaft sind. Die Flüsse in meiner Heimat England sind in den letzten Jahrzehnten regelrecht verarmt. Erst waren sie untrinkbar, dann „unbeschwimmbar“. Jetzt sind sie mancherorts buchstäblich unberührbar. Wenn man sich die Hände waschen muss, wenn man das Wasser eines Flusses angefasst hat, dann ist ja wohl etwas Grundlegendes schiefgelaufen.

Was ist passiert?

In England wurden die Gewässer in den 1980ern privatisiert, ein fataler Fehler, wenn Sie mich fragen. Heute darf man auf 90 Prozent unserer Flüsse nicht einmal mehr paddeln! Es gibt kein allgemeines Zugangsrecht. Nehmen wir einen Fluss in Devon, der hat auf 100 Kilometer l00 verschiedene Besitzer:innen, das ist absolut irrsinnig. Denn das führt dazu, dass die Menschen sich von ihm entfremden, auch voneinander. Und die Flüsse werden zu unbekannten, kranken Nachbarn. Wir müssen den Prozess umkehren und die Flüsse wieder berührbar, beschwimmbar und vielleicht sogar trinkbar machen. Okay, trinkbar klingt vielleicht wie eine wilde Fantasie.

Robert MacFarlane

Robert Macfarlane, 1976 in Nottinghamshire geboren, lehrt Literaturwissenschaft in Cambridge und gilt als wichtigster britischer Autor des Nature Writing. „Die verlorenen Wörter“, ein Bilder- und Sprachbuch über verschwindende Namen von Tieren und Pflanzen, wurde weltweit gefeiert und ist inzwischen in jeder britischen Schulbibliothek zu finden. Macfarlane ist Mitgründer der Naturschutzorganisation Action for Conservation, die Jugendlichen ein Bewusstsein für Umweltschutz vermittelt. Sein aktuelles Buch stellt im Titel eine radikale Frage: „Sind Flüsse Lebewesen?“ (Ullstein). Es ist ein Plädoyer, Gewässer nicht vorrangig als Ressourcen zu behandeln, sondern als Gegenüber mit Persönlichkeit, Geschichte und den gleichen Rechten wie die einer juristischen Person.

Viele Menschen sehen in der Natur eine Ressource und eher etwas, das „da draußen“ liegt. Als etwas, das man zur Naherholung besucht oder das man nutzt oder sogar ausbeutet. Wie können wir ihr mehr Verständnis entgegenbringen, ihr näherkommen, auch um sie zu schützen?

Indem Sie einfach hinausgehen und ihr begegnen. Ihre eigene Umgebung beobachten. Vielleicht ist es ein kleiner Bach, eine Hecke, eine alte Eiche. Gehen Sie dorthin, regelmäßig, und hören Sie zu. Lernen Sie, wie sich Licht und Geräusche verändern, welche Wesen dort leben. Ich sage auch gern: Besuchen Sie Ihren Fluss wie einen Freund. Verabreden Sie sich mit ihm. Denken Sie an ihn als etwas Lebendiges, das ein eigenes Dasein hat, mit Stimmungen, vielleicht sogar mit Rechten. Ein Fluss kann krank werden oder heilen, gedeihen oder sterben. Und ganz praktisch: Lernen Sie mehr über den Ort, an dem Sie leben. Oder schließen Sie sich einer Initiative an, die Daten über Tiere und Pflanzen sammelt.

Wir sind hier in Hamburg, einer Großstadt. Da ist das deutlich schwieriger.

Nicht unbedingt. Wenn ich in eine neue Stadt komme, frage ich als Erstes: Wo ist der Fluss? Wie fließt er? Ich bin immer sehr neugierig, besonders auf das Wasser. Ich spaziere später an die Elbe und wenn ich es schaffe zur Alster. Hamburg ist eine Wasserstadt. Das Wasser ist hier sichtbar und Teil der Identität. Fast alle Städte sind an Flüssen geboren, das vergessen wir nur immer. Mich interessiert, wie eine Stadt mit ihren Gewässern lebt – ob sie sie nutzt, respektiert oder ignoriert. Und ob sie Teil des sozialen Lebens sind, nicht nur für Versorgung oder Transport.

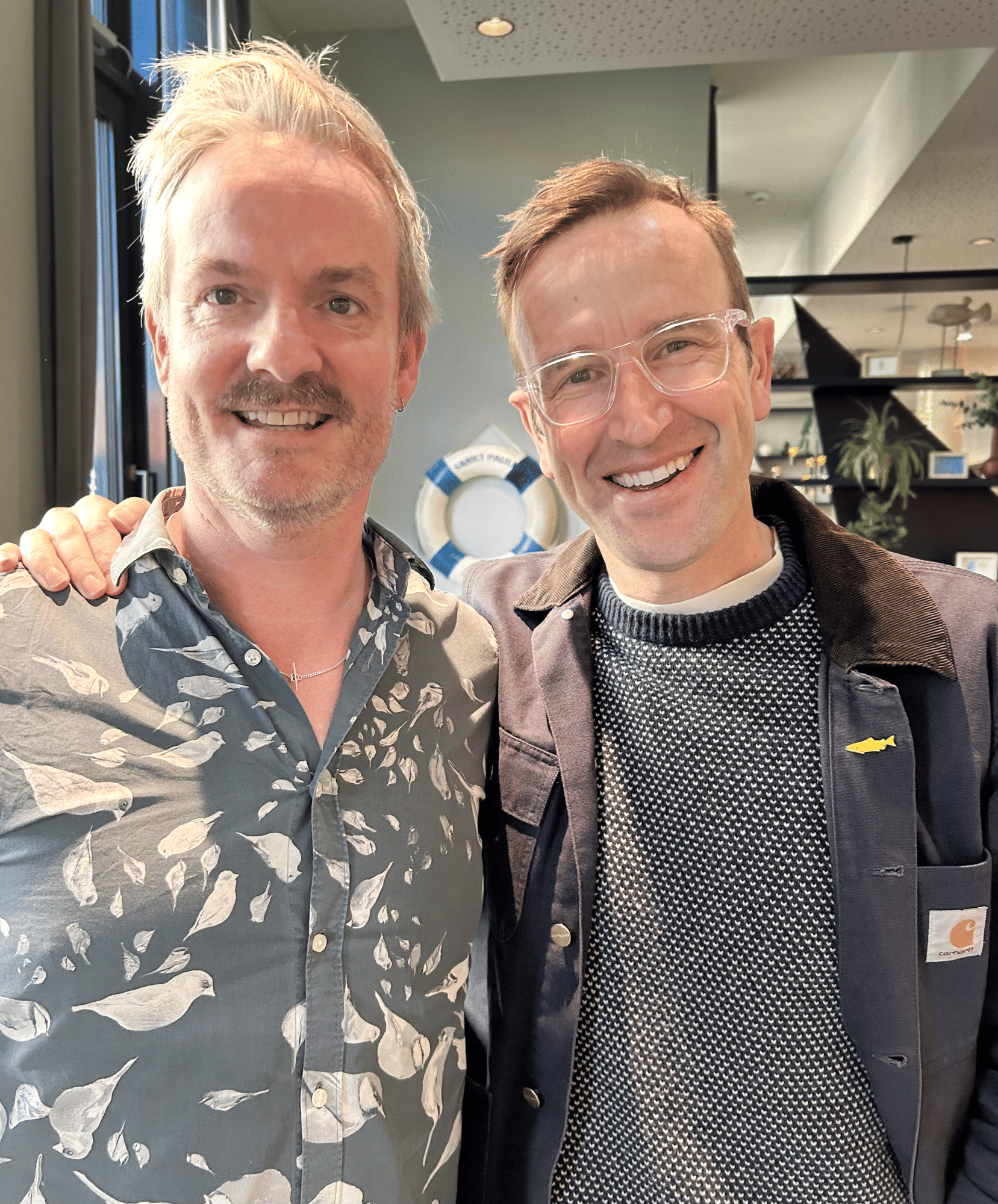

Roland Rödermund (links) mit Robert Macfarlane in Hamburg: „That’s a great tit!“ (dt.: Das ist eine Kohlmeise!) | privat

Viele vergessen, dass Städte selbst Teil der Natur sind. Sie sind oft sogar erstaunlich artenreich. In Chennai, im Süden Indiens, leben über 4.000 Tier- und Pflanzenarten – mitten in der Stadt. Prag ist artenreicher als das Umland, weil dort intensiv Landwirtschaft betrieben wird. Cambridge, wo ich lebe, ist erstaunlicherweise Heimat von zwei Wanderfalken-Brutpaaren – vielleicht den schnellsten Lebewesen, die je existiert haben. Und London hat rund acht Millionen Bäume, fast einen pro Einwohner. Deutsche Städte sind übrigens besonders grün. Man muss die Stadt also nicht verlassen, um Natur zu finden. Man muss nur lernen, sie zu bemerken.

Sie sprechen oft von Hingabe an die Natur, fast von Andacht. Warum ist Ihnen das wichtig?

Weil Aufmerksamkeit eine Form von Liebe ist. Ich selbst bin nicht religiös im klassischen Sinne. Aber ich glaube, wir brauchen eine neue säkulare Form des Gebets, nicht zu einem Gott, aber zur Welt. Sich zu kümmern, hinzusehen, regelmäßig an denselben Ort zu gehen – das sind moderne Rituale. Es gibt Orte, Flüsse, Wälder, Felsen, an denen man spürt, dass man Teil von etwas Größerem ist. Das ist keine Flucht aus der Welt, sondern eine Erinnerung daran, wie tief unsere Verbindung zur Erde reicht.

Das klingt sehr romantisch, aber auch ein bisschen weltfremd.

Für mich ist das eine Haltung, die handfeste politische Arbeit befördert. Ich arbeite viel mit Kindern und Jugendlichen, damit sie eine Grundlage für später haben. Ich mache mich in England dafür stark, jede Grundschule mit „ihrem“ Fluss zu verbinden. Das ist keine große Idee, eher eine kleine Geste: Kinder lernen, woher das Wasser kommt, wohin es fließt, wer dort lebt, sie spazieren an ihm entlang, erzählen Geschichten und machen Kunstprojekte mit ihm. So entsteht von Anfang an eine Beziehung, die auch mit Handeln zu tun hat. Bei uns wächst auch die Citizen-Science-Bewegung. Dabei sammeln und analysieren Freiwillige Daten, sie entfernen invasive Pflanzen, melden Algenblüten, sammeln Müll, pflanzen Bäume.

Wann spüren Sie selbst dieses Verbundensein am intensivsten?

Wenn ich laufen gehe. Ich lebe am Fuß der Hügel von Cambridge. Wenn ich nach Hause komme, jogge ich zu den Quellen, die einen Kilometer von meinem Haus entfernt liegen. Ich grüße sie, frage, wie es ihnen geht. Es klingt vielleicht seltsam, aber für mich ist das ein Ritual: ein Zurückkehren zur Quelle, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.

Kann man diese Haltung als eher naturferner Mensch lernen?

Ja, mit Schreiben …

… diese Antwort hätte ich jetzt von einem Schriftsteller erwartet.

Okay, dann sagen wir: Notieren. Ich habe seit Jahrzehnten ein Notizbuch bei mir, in dem ich kleine Beobachtungen festhalte. Nicht, um sie zu veröffentlichen, sondern um mich zu verlangsamen, um die Dinge genauer zu sehen. Wenn Sie täglich etwas notieren, einen Geruch, eine Bewegung, ein Geräusch, verändert sich Ihre Wahrnehmung. Das ist kein romantischer Rückzug, sondern eine Art Praxis und sie fördert das Verständnis für die uns umgebende Welt. So wird das vermeintlich Vertraute wieder zu etwas Erstaunlichem.

Das klingt wunderbar, aber wenn ich mir den verheerenden Zustand unserer Umwelt und des Klimas ansehe, fällt es mir schwer, in der Natur optimistisch zu bleiben. Wie gelingt Ihnen das?

„Verzweiflung ist Luxus. Hoffnung ist Disziplin.“ Diese Haltung habe ich von der amerikanischen Autorin und Aktivistin Rebecca Solnit gelernt. Sie erinnert mich daran, dass Verzweiflung in diesem Zusammenhang auch bequem ist, man kann sich in ihr einrichten. Hoffnung dagegen erfordert Arbeit. Was mir konkret Hoffnung gibt, sind immer wieder Erfolgsbeispiele. Ja, Flüsse sind als Ökosysteme sehr empfindlich, aber sie können sich erstaunlich schnell erholen, wenn man sie lässt. Der Fluss Don, der auch durch Sheffield läuft, war jahrzehntelang biologisch tot, ein klassischer „Industriefluss“. Heute, nach 35 Jahren unermüdlichen Einsatzes von Bürger:innen, Aktivist:innen und Behörden steigen dort wieder wildgeborene Lachse auf. Nach fast 200 Jahren! Ich nenne ihn hier (er tippt auf den gelben fischförmigen Pin an seiner Jacke) meinen „Salmon of hope“.

Sie schreiben nicht nur, dass Flüsse Lebewesen sind. Sondern auch, dass sie dieselben Rechte wie Menschen haben sollten. Wieso ist ihnen das wichtig?

Die Idee dahinter ist radikal, aber eigentlich ganz einfach: Sie stellt die Natur nicht länger als etwas dar, über das wir verfügen, sondern als etwas, das selbst eine Stimme hat. In unserem Rechtssystem gilt die Natur traditionell als Objekt – etwas, das man besitzen, nutzen oder schützen kann. Aber nicht als etwas, das selbst Rechte hat. Wenn wir aber beispielsweise einem Fluss Rechte zusprechen, ändert sich genau das. Dann wird er zu einem Subjekt, zu einem Gegenüber. Und das zwingt uns, anders über unsere Verantwortung nachzudenken, über die Art, wie wir mit Wasser, mit Land, mit Lebewesen umgehen.

Das klingt auch etwas abstrakt. Ein Fluss kann ja jetzt nicht vor Gericht erscheinen.

Nein, er kann aber vertreten werden. Wenn ein Fluss plötzlich Rechte hat, müssen wir ihm zuhören, müssen Menschen für ihn sprechen. Wenn ein Unternehmen eine juristische Person sein kann, warum nicht auch ein Fluss? Ein gutes Beispiel ist Spanien. Dort hat das Parlament 2022 dem Mar Menor, einer bedrohten Salzwasserlagune, erstmals in Europa eigene Rechte gegeben, fast so, als wäre sie eine juristische Person. Hinter dieser Entscheidung stand eine große Bürgerkampagne, angeführt von der Juristin Teresa Vicente. Über 600.000 Menschen haben unterschrieben, und das Parlament hat das Gesetz tatsächlich verabschiedet. Seitdem ist das Mar Menor ein Experiment im europäischen Recht. Noch ist vieles schwierig, das Mar ist stark belastet. Aber nächstes Jahr wird die Lagune, vertreten durch ihre sogenannten Hüter:innen, zum ersten Mal als Klägerin vor Gericht stehen, in einem Verfahren gegen einen Umweltverschmutzer. Das ist ein Meilenstein. Denn hier beginnt ein altes, sehr menschzentriertes System von Recht, sich zu dehnen, vielleicht sogar zu verändern. Und das, finde ich, ist eine aufregende Entwicklung.

Sie wollen also die Natur als ein Gegenüber mit eigenem Wesen betrachten. Das erinnert an animistisches Denken, also die Vorstellung, dass alles in der Natur beseelt ist. Wie reagieren Sie auf Kritiker, die das als esoterisch abtun?

Was ich vorschlage, ist kein Rückfall in Mystik, sondern eine Erweiterung unserer Ethik. Animismus kann Aktivismus inspirieren. Wenn man versteht, dass ein Fluss Rechte hat, verändert sich das Verhalten: Man schützt, was man als lebendig begreift. Es geht darum, Natur nicht länger als Objekt, sondern als Subjekt zu sehen. Sie ist nicht etwas, worüber man entscheidet, sondern jemand, mit dem man lebt.

Wir sind fast täglich mit Krisen und Verlusten von Naturphänomenen und Arten konfrontiert. Wie bewahren Sie persönlich sich ein Gefühl von Sinn und einem guten Leben?

Aristoteles sagte, das nicht hinterfragte Leben sei nicht lebenswert. Ich sehe das etwas anders. Nicht jeder Mensch kann sein Leben ständig reflektieren, manche haben schlicht zu viel mit dem Alltag oder dem Überleben zu tun. Aber aus einer ökologischen Perspektive, ist für mich ein gutes Leben immer eines, das von Beziehung handelt: von der Beziehung über uns Menschen hinaus, über das Gebaute hinaus. Ein Leben, das erkennt, dass die Natur – die lebendige Welt jenseits des Menschen – uns lehren, verwandeln, erhellen kann. Sie ist nicht einfach nur ein Mittel, das uns hilft, keine Apotheke. Wir sind keine abgeschlossenen Wesen; wir leben im Austausch mit Luft, Wasser, Boden, Sprache, anderen Lebewesen. Ein gutes Leben heißt, diese Beziehungen zu pflegen. Denn begreifen wir die Welt als Netz von Beziehungen, wird Fürsorge selbst Teil des guten Lebens.

In Ihrem Buch „Sind Flüsse Lebewesen?” schreiben Sie traurigerweise von einem „Zeitalter der Einsamkeit“.

Der Ausdruck stammt vom Biologen Edward O. Wilson. Er nannte die derzeitige Epoche das Eremozän, abgeleitet vom griechischen eremos, also „einsam“. Er meinte damit eine Zeit, in der wir Menschen uns zunehmend von der lebendigen Welt abkoppeln. Das sieht man am Artensterben, am Schwinden der Biodiversität. Man könnte sagen: Wir bringen die Welt langsam zum Schweigen, bis nur noch unsere eigenen Stimmen übrig bleiben. Und das ist, auf vielen Ebenen, sehr erschreckend.

Dazu passt, dass künstliche Intelligenz bereits jetzt beginnt, massiven Einfluss auf uns und unsere Sprache zu nehmen. Macht Ihnen das als Autor Sorgen?

Kein Algorithmus kann die Syntax eines Flusses verstehen. Eine KI kann ein Bild von einem Wald oder Fluss generieren, aber nicht riechen, wie feucht Erde ist oder fühlen, wie aufregend es ist, ins Wasser zu springen. Das ist unser Auftrag: die reale Welt zu bewahren, während wir die virtuelle erschaffen. Und dabei müssen wir genau hinsehen, wie wir diese Technik benutzen und was wir ihr überlassen. Der Wald wird immer mehr sein als sein digitales Abbild.

(Er klopft auf den Tisch.) Klopf auf Holz – oh, Moment, das ist künstliches Holz.

(Er schaut sich um, sucht eine Fläche, tippt schließlich auf eine Steinplatte am Buffet des Frühstücksraums.) Dann eben: Klopf auf Granit. Oder doch eher Pressspan und Melamin? Na, immerhin haben wir Pseudo-Holz.

Redaktion: Theresa Bäuerlein, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Gabriel Schäfer, Audioversion: Christian Melchert und Iris Hochberger