KR-Mitglied A. fragt: „Weshalb müssen Bischöfe von ALLEN Steuerzahlern bezahlt werden?“

Es stimmt: Bischöfe werden zwar nicht direkt, aber indirekt vom Staat bezahlt. Der Grund dafür liegt in der Geschichte. Die evangelische Kirche trat bereits mit der Reformation Gebiete und andere Besitztümer an Fürsten und Herzöge ab. Die katholische Kirche musste nach den Kriegen gegen Napoleon im Zuge der Säkularisierung ebenfalls Gebiete abgeben. Im Jahr 1803 schließlich wurde auf dem sogenannten Reichsdeputationshauptschluss beschlossen, dass beide Kirchen durch jährliche Zahlungen („Staatsleistungen“) dafür entschädigt werden sollten.

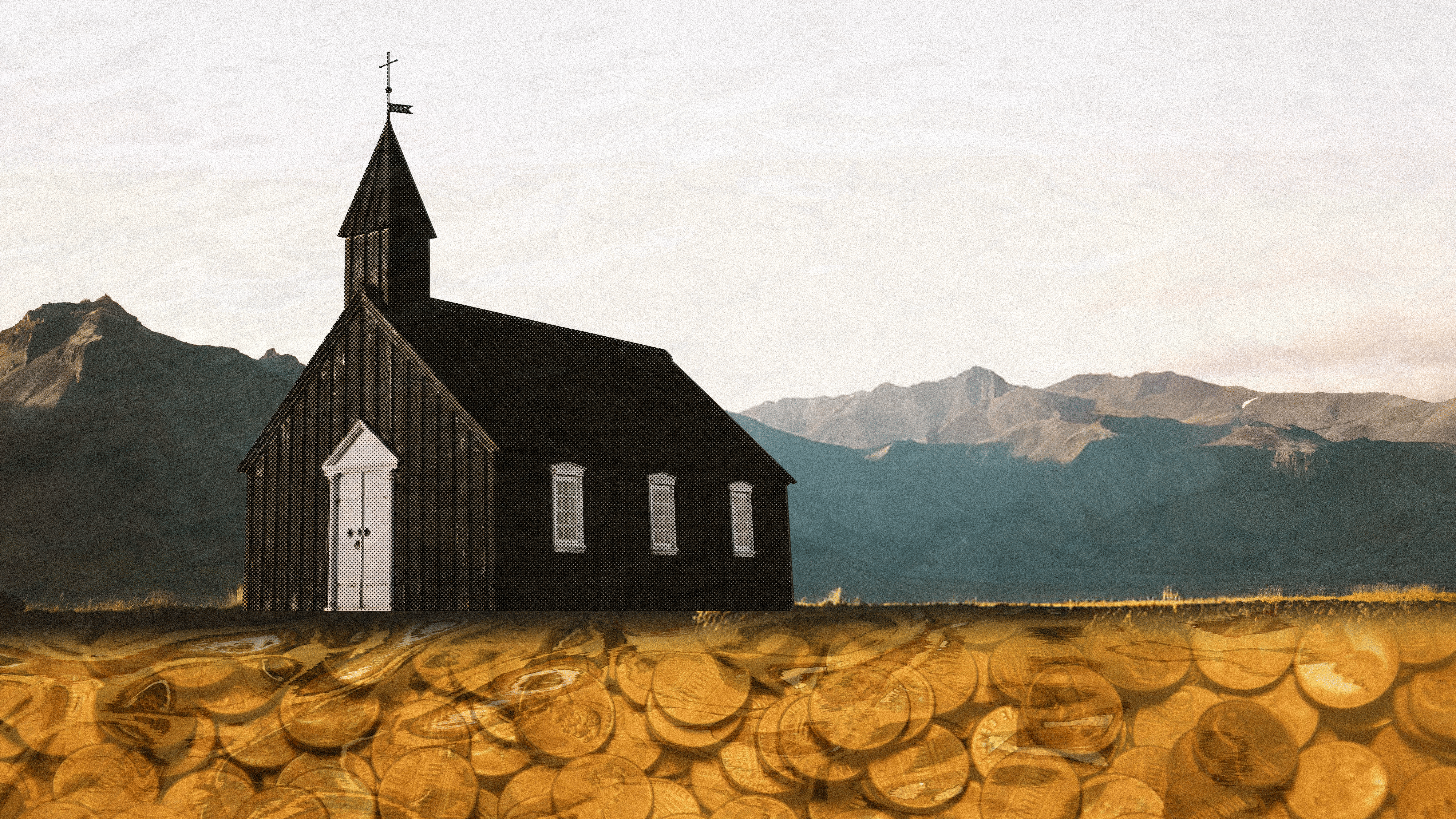

Bis heute zahlt der Staat nach Informationen der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland über eine halbe Milliarde Euro jährlich an die Kirchen. Dieses Jahr sind es 657 Millionen Euro.

Damit zahlt die Kirche ihre Angestellten, unterhält Gebäude oder finanziert Kitas. Bei der evangelischen Kirche machen die Staatsleistungen nach eigenen Angaben durchschnittlich 2,2 Prozent des gesamten Haushalts aus, in manchen Landeskirchen sind es aber bis zu 20 Prozent. Bei der katholischen Kirche sieht es ähnlich aus.

Diese Staatsleistungen erhält die Kirche zusätzlich zur Kirchensteuer. Und zusätzlich zu weiteren staatlichen Zahlungen, wie etwa für Kitas. Denn anders als viele denken, werden kirchliche Kindergärten bis zu 95 Prozent vom Staat unterhalten.

Warum sich der Staat an einen 200 Jahre alten Vertrag hält und der Kirche bis heute Geld zahlt⬆ nach oben

Die Staatsleistungen sollte es gar nicht mehr geben, denn das Grundgesetz fordert deren Abschaffung. Schon in der Weimarer Reichsverfassung war die Trennung von Kirche und Staat und damit die Abschaffung der Staatsleistungen festgeschrieben. Dieser Artikel wurde ins Grundgesetz übernommen. Dort heißt es: Die Staatszahlungen sollen durch die Landesgesetzgebung abgelöst werden. Das bedeutet, dass die Länder den Kirchen einen Einmalbetrag als Entschädigung zahlen sollen, um die jährlichen Zahlungen zu beenden.

Nun könnte man sagen: Moment, nach 200 Jahren ist das doch abbezahlt! Doch so wie die meisten Expert:innen es sehen, wäre das wohl nicht verfassungskonform. Wiederkehrende Zahlungen gelten nicht als Ablösung. Wer Miete zahlt, kauft damit schließlich auch nicht automatisch eine Wohnung, selbst wenn man so lange darin lebt, dass man den Kaufpreis längst abbezahlt hätte.

So argumentiert auch die evangelische Kirche und vergleicht die Enteignungen mit einer Immobilie, die einem weggenommen wird. „Nur, weil über viele Jahre ein Ausgleich für die fehlenden Mieteinnahmen gezahlt wurde, ist die Enteignung der Kirchen durch den Staat nicht ausgeglichen“, schreibt sie. Würden diese Zahlungen ohne angemessenen Ausgleich eingestellt werden, „müssten viele kirchliche Angebote (oder durch die Kirchen querfinanzierte Angebote wie Kitas) wegfallen.“

Die Rechtswissenschaftler:innen Christian Walter und Kathrin Tremml argumentieren auf der Plattform Verfassungsblog.de, dass der Vergleich mit der Miete hinkt, denn: „Der formulierte Verfassungsauftrag ist der einer Ablösung der Staatsleistungen, nicht einer Fortzahlung.“ Statt einem vollen Ersatz forderten die Autor:innen daher nur einen angemessenen Ausgleich.

Ohne irgendeine Art von Ablösesumme kommt der Staat aus der Nummer also nicht raus. Daher beurteilten die vom Innenministerium einberufenen Sachverständigen einen 2020 von der AfD vorgebrachten Vorschlag als nicht verfassungskonform, weil dieser vorsah, die Zahlungen 2026 ohne Ablösesumme auslaufen zu lassen.

Wie die Politik versucht, die Staatsleistungen abzuschaffen⬆ nach oben

Das Grundgesetz ist gleichzeitig die Lösung, aber auch das Problem. Es fordert, dass die Staatsleistungen abgeschafft werden, aber der Passus, dass dies über eine Ablösung erfolgen soll, steht dem wiederum im Weg.

Auch alle Vorstöße anderer Parteien scheiterten: ein Gesetzentwurf der Linksfraktion 2012 ebenso wie der Gesetzentwurf von FDP, Grünen und Linkspartei im November 2020, der im Mai 2021 von CDU/CSU und SPD abgelehnt wurde mit der Begründung, dass sie den Entwurf zwar prinzipiell begrüßten, aber die Länder und Kirchen stärker einbezogen werden sollten.

Als die Ampel-Regierung im Dezember 2021 an die Macht kam, schrieb sie die Abschaffung der Staatsleistungen in ihren Koalitionsvertrag. Doch die Bundesländer lehnten geschlossen jede Zusammenarbeit ab, mit der Begründung: zu teuer. Statt einmal eine hohe Ablösesumme zahlen sie also lieber bis in alle Ewigkeit einen kleineren Betrag.

Nach dem Boykott der Länder plante die Ampel-Regierung im Sommer 2024, einen Gesetzentwurf auszuarbeiten, der nicht dem Bundesrat hätte vorgelegt werden müssen, das heißt, der auch ohne Zustimmung der Länder durchgekommen wäre. Dazu kam es nach dem Ampel-Aus vor einem Jahr nicht mehr. Ein Ende der Staatsleistungen ist damit nicht in Sicht. Die aktuelle Regierung hat die Ablösung der Staatsleistungen nicht einmal in ihren Koalitionsvertrag geschrieben.

Redaktion: Isolde Ruhdorfer, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Gabriel Schäfer, Audioversion: Iris Hochberger