Während viele Deutsche mit ihrer Fußball-Nationalmannschaft mitfiebern, lachen Chines:innen über ihre. Nach einer 0:7-Klatsche gegen den Erzfeind Japan spottete etwa ein Internetnutzer: „Nach 90 Minuten Spiel wissen wir immer noch nicht, wie der japanische Torwart aussieht.“ Für solche Sprüche gibt es gute Gründe. Die chinesische Nationalmannschaft verlor 2012 0:8 gegen Brasilien und 2016 0:1 gegen das kriegsgebeutelte Syrien. Die einzige WM-Qualifikation liegt 20 Jahre zurück, damals schieden sie ohne Punkte und Tore aus dem Wettbewerb aus.

China arbeitet seit einigen Jahren hart daran, zu einer Sportnation von Weltklasse zu werden. Präsident Xi Jinping, selbst bekennender Fußballfan, will bis 2050 China als „Fußball-Supermacht“ etablieren. Bis 2030 soll das Land die beste Mannschaft in Asien stellen und eines Tages die Weltmeisterschaft ausrichten und gewinnen.

Warum hört man im chinesischen Fußball immer noch bloß Grillenzirpen statt begeisterter Fangesänge?

Ilker Gündogan forscht an der Ruhr-Universität Bochum zu chinesischer Fußball- und Sportpolitik. Er sagt: „Am Mikrokosmos Fußball kann man beobachten, wie Xi Jinping Politik macht und welche Veränderungen sich in China im Großen abspielen.“ Und er zeigt unsere Neigung, China zu überschätzen.

Warum China auch beim Fußball groß träumt⬆ nach oben

Fußball ist in China nicht einfach nur eine Sportart. Er ist eingebettet in einen nationalistischen Langzeitplan zur Fortentwicklung des Landes. Der chinesische Staatsrat verkündete 2019: „Bis 2050 werden wir eine moderne, sozialistische Sportnation aufbauen. Die Gesundheit und Fitness unseres Volkes, unsere sportliche Stärke und unser internationaler Einfluss wird zu den stärksten der Welt zählen.“

Eine moderne sozialistische Sportnation, das klingt erstmal bizarr. Aber das Dokument ist ein präziser Fahrplan dafür, wie China bis 2050 zur dominierenden Sportnation des Planeten werden will. Fußball ist ein wichtiger Teil dieser Strategie. So verkündet die chinesische Regierung an anderer Stelle: „Die Entwicklung und Förderung des Fußballs ist eine unabdingbare Voraussetzung für den Aufbau einer Sportnation.“

Ein Satz in diesem Fahrplan ist besonders aufschlussreich: „Der Sport wird zum Symbol der großen Wiederbelebung des chinesischen Volkes.“ Das bezieht sich explizit auf den sogenannten chinesischen Traum, ein politisches Narrativ, das Xi Jinping besonders propagiert. Es zeichnet eine direkte Linie von der imperialen Vergangenheit Chinas in eine nationalistische Zukunft.

Das chinesische Reich, regiert von aufeinanderfolgenden Dynastien, war dem Westen bis in die frühe Neuzeit technologisch voraus. Mit dem Einsetzen der Moderne jedoch fiel China weit zurück, das dynastische System zerbrach 1911. Nach einem brutalen Bürgerkrieg rief Mao Zedong 1949 die Volksrepublik China aus, einen Nationalstaat. Der chinesische Traum, das bedeutet für Xi Jinping, das moderne China wieder an der Spitze der Weltordnung zu verankern.

Im Tischtennis, Schwimmen oder Turnen holen chinesische Sportler:innen regelmäßig olympisches Gold, das allein reicht aber nicht. „China kann den Fußball nicht links liegen lassen“, erklärt Gündogan, „denn kein Sport hat global so viel Reichweite.“ Deswegen sagt Xi, der chinesische Traum sei untrennbar verbunden mit dem Traum, aus China eine globale Fußballmacht zu machen.

Ein Hype um Fußball in China entsteht und vergeht⬆ nach oben

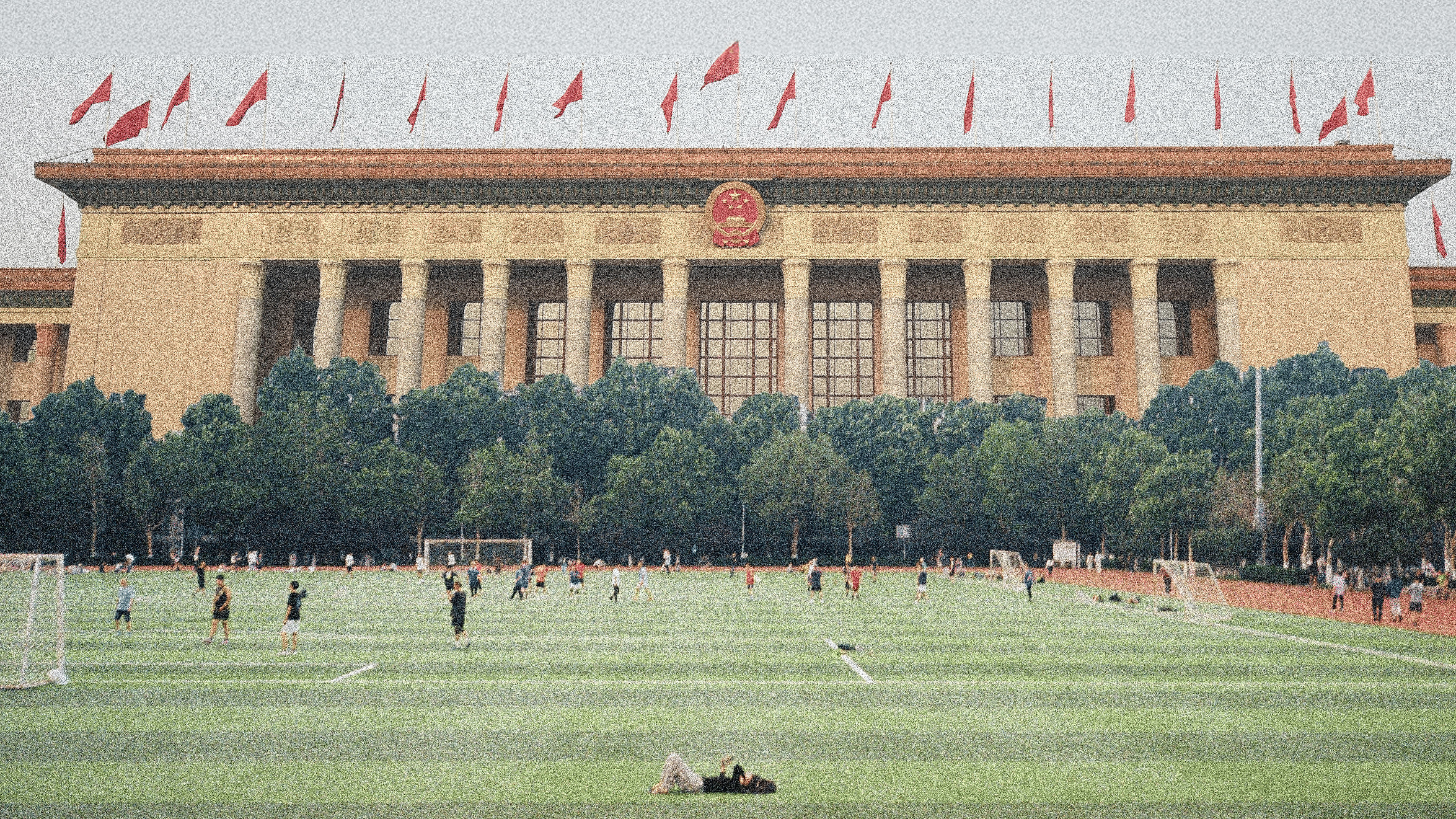

Einige Jahre lang schien der Plan aufzugehen, aus China eine Fußballmacht zu machen. In typischer Hauruck-Manier nahm sich die Regierung 2015 vor, 20.000 Fußballschulen und 70.000 Fußballplätze zu eröffnen, damit 30 Millionen Kinder Fußball spielen lernen.

China ist fast 27-mal so groß wie Deutschland. Trotzdem kommen wichtige politische Zielvorgaben von der Zentralregierung in Peking, besonders seit Xi Jinping 2013 Präsident geworden ist. Dass Peking konkrete Ziele steckt und gleich einen Fahrplan samt Zahlen und Deadline mitliefert, ist also ganz typisch für die Xi-Ära. Diese Zielstrebigkeit überzeugte für einige Jahre sowohl innerhalb als auch außerhalb Chinas.

Der FC Bayern München zum Beispiel eröffnete 2017 eine Fußballschule in der südchinesischen Stadt Shenzhen. Fußballlegende Karl-Heinz Rummenigge tönte gar, bei den Ambitionen der chinesischen Regierung werde der Fußball schon bald zum beliebtesten Sport in China. Auch zahlreiche chinesische Unternehmen wie der Immobilienkonzern Evergrande witterten ein lukratives Geschäft und investierten 2016 in die Fußballliga.

Heute liegt die chinesische Nationalmannschaft im weltweiten Ranking weit abgeschlagen auf Platz 94, die letzte WM-Qualifikation war 2002. Woran liegt es also, dass Xis Strategie versagt?

Lange florierte die Korruption im chinesischen Fußball⬆ nach oben

„Eines der gravierendsten Probleme im chinesischen Fußball sind Korruption und Matchfixing, also die Manipulation von Spielen“, sagt Gündogan. Bis Xi an die Macht kam, interessierte sich kaum jemand für den Sport, und die Korruption florierte. Ein Beispiel ist das „Chip-shot-Gate“ von 2009: Die Spieler von Hailifeng Qingdao versuchten kurz vor Schluss mehrfach, den Ball in ihr eigenes Tor zu lupfen, obwohl sie mit 3:0 vorne lagen. Denn der Präsident ihres Vereins hatte auf ein Spiel mit mindestens vier Toren gewettet und bat seine Spieler darum, ein Eigentor zu erzielen. Das Tor fiel nicht, der Vorfall ging dennoch in die chinesische Fußballgeschichte ein.

Xi Jinping ist bekannt für Anti-Korruptionsmaßnahmen, die in den vergangenen Jahren auch den Fußball erschüttert haben. Der ehemalige Präsident der China Football Association, Chen Xuyuan, wurde 2024 zu lebenslanger Haft verurteilt. In einer Dokumentation des Staatssenders CCTV gibt er reumütig zu: „Im chinesischen Fußball sind nicht nur einzelne Menschen korrupt. Die Korruption ist überall, in jedem Aspekt zu finden.“ Auch Li Tie, ehemaliger Nationaltrainer, sitzt für 20 Jahre im Gefängnis. Das soll das Zeichen senden, dass Peking jetzt in der Fußballbranche die Hosen anhat. Und eine von Korruption zerfressene, amateurhafte Fußballnationalmannschaft passt schlicht nicht zu seiner Zukunftsvision.

Es braucht viele Jahre, damit eine Fußballkultur entsteht⬆ nach oben

China hat einige Ziele seines Planes erfüllt: 30.000 Fußballakademien seien eröffnet worden und mehr als 55 Millionen Schüler spielten nun Fußball, so ein Beamter. Diese Zahlen lassen sich nicht überprüfen. Und im Vergleich zu Europa oder Lateinamerika ist der Breitensport immer noch zu klein, um international mithalten zu können. „Es fehlen die Strukturen, aus denen sich über Jahre hinweg konkurrenzfähige Nationalmannschaften entwickeln könnten“, so Gündogan. Auch David Miadi, der in einer Shanghaier Fußballschule eine Jugendmannschaft trainierte, berichtet von repetitivem Training, das seine Spieler:innen schlicht auslaugte, anstatt ihnen ein Gefühl für das Spiel beizubringen.

In seiner Verzweiflung über die unterirdischen Leistungen der Nationalmannschaft ließ China sogar Spieler aus Brasilien einbürgern, der größten Fußballnation der Welt. Zum Beispiel Elkeson de Oliveira Cardoso, der jetzt unter dem Namen 艾克森 Ai Kesen für die chinesische Nationalmannschaft kickt. „Erfolg lässt sich jedoch nicht durch kurzfristige Maßnahmen wie Einbürgerungen oder isolierte Talentakquise erzwingen“, erklärt Gündogan.

Fast zehn Jahre nach der Verkündung, China werde zur globalen Fußballmacht aufsteigen, zeigt sich: Die zentralisierte Regierungsführung, die typisch für Xi ist, funktioniert möglicherweise in der Industriepolitik. Sie kann jedoch keine Fußballkultur aus dem Boden stampfen.

Die Wirtschaftskrise brach vielen Vereinen das Genick⬆ nach oben

Es ist außerdem schwieriger als bei anderen Sportarten, Talente zu entdecken. „Fußball ist ein hochkomplexer Mannschaftssport, in dem Athlet:innen mit ganz unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen spielen können – kräftige und große ebenso wie kleine und wendige“, sagt Gündogan. Beim Schwimmen können Talentscouts beispielsweise nach einem bestimmten Körpertyp suchen, das fehlt beim Fußball.

Auf nationaler Ebene brach schließlich vielen Vereinen die Wirtschaftskrise das Genick. Mit der Insolvenz des Bauriesen Evergrande begann 2021 die Wirtschaftskrise Chinas. Die Immobilienpreise brachen ein – fatal in einem Land, in dem ein Großteil der Bevölkerung seine Wertanlagen in Immobilien hält. Seitdem kämpft China mit niedriger Konsumlaune und hoher Jugendarbeitslosigkeit. Vor der Krise finanzierte Evergrande den Guangzhou Evergrande F.C, damals einer der erfolgreichsten Vereine Chinas.

Evergrande hat seither dringendere Probleme, als einen Fußballklub großzuziehen, und der Guangzhouer Fußballverein löste sich dieses Jahr auf, weil schlicht kein Geld mehr da war.

Das gescheiterte Experiment zeigt: Auch China gelingt nicht alles⬆ nach oben

Chinas Nationalmannschaft hat noch fünf Jahre Zeit, um ihr Ziel zu erreichen und bis 2030 das stärkste Team Asiens zu werden. Von diesem Ziel ist China ungefähr so weit entfernt wie Deutschland von einem zuverlässigen Bahnverkehr.

Chinas gescheitertes Fußballexperiment zeigt auch, dass zwischen Wunsch und Wirklichkeit in China manchmal eine große Lücke klafft. Und das, obwohl wir im Westen oft den Eindruck haben, China schaffe alles, was es sich vornimmt. „Wir haben in Bezug auf China einen Positivity Bias“, sagt Gündogan dazu. „Oft sehen wir nur, wo China uns voraus ist, aber nicht, wo Maßnahmen scheitern.“ Der chinesischen Regierung rät er zu Geduld: „Es braucht seine Zeit, bis Fußballkultur sich entwickelt.“

Im ostchinesischen Jiangsu ist das bereits gelungen. Die Derbys zwischen den rivalisierenden Städten der Provinz ziehen regelmäßig Tausende Zuschauer:innen ins Stadion. Den Fans geht es dabei nicht darum, in einer modernen sozialistischen Sportmacht zu leben. Sie wollen ihre lokale Ehre verteidigen, tragen über die Spiele städtische Rivalitäten aus und halten im Fanblock zusammen. Ihnen geht es um das, was Fußball eigentlich ausmacht.

Redaktion: Rebecca Kelber, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Gabriel Schäfer, Audioversion: Iris Hochberger