Wenn jemand eine Kugel abfeuert, ist das eine Nachricht. Wenn niemand feuert, ist es keine.

Vielleicht ist deshalb untergegangen, was Anfang August im Weißen Haus passiert ist. Vollkommen unbeachtet von der Weltöffentlichkeit haben die Staatschefs von Armenien und Aserbaidschan Dokumente unterzeichnet, die Kriege und Vertreibung beenden könnten. Die beiden Nachbarländer im Südkaukasus stehen sich seit Jahrzehnten hass- und angsterfüllt gegenüber. Als Nikol Paschinjan, Premierminister von Armenien, und Ilham Alijew, Präsident von Aserbaidschan, im August im Weißen Haus waren, lächelten sie in die Kameras und schüttelten sich die Hände.

Mit dabei: US-Präsident Donald Trump, der sich jetzt einen Schritt näher am Friedensnobelpreis sieht. An der Vereinbarung zwischen den Ländern und der Pressekonferenz der drei Staatschefs war so einiges absurd. Und zwar nicht nur, weil Trump tatsächlich Friedensgespräche zwischen Ländern mitverhandelte, von denen er eines nicht einmal richtig aussprechen kann. Bei der Pressekonferenz stolperte er mehrmals über „Aserbaidschan“. Ein weiteres absurdes Detail: Durch Armenien soll zukünftig eine Straße namens „Trump Route for International Peace and Prosperity“ führen.

Wie hat Trump das geschafft, was Jahrzehnte niemand hinbekommen hat? Nicht Armenien und Aserbaidschan selbst, nicht die EU und auch nicht Russland, das zuvor Waffenstillstände zwischen den beiden Ländern mitverhandelt hat. Ist Trump vielleicht doch ein wahnsinnig guter „Deal-Maker“?

Viele befürchteten, dass Aserbaidschan angreifen könnte

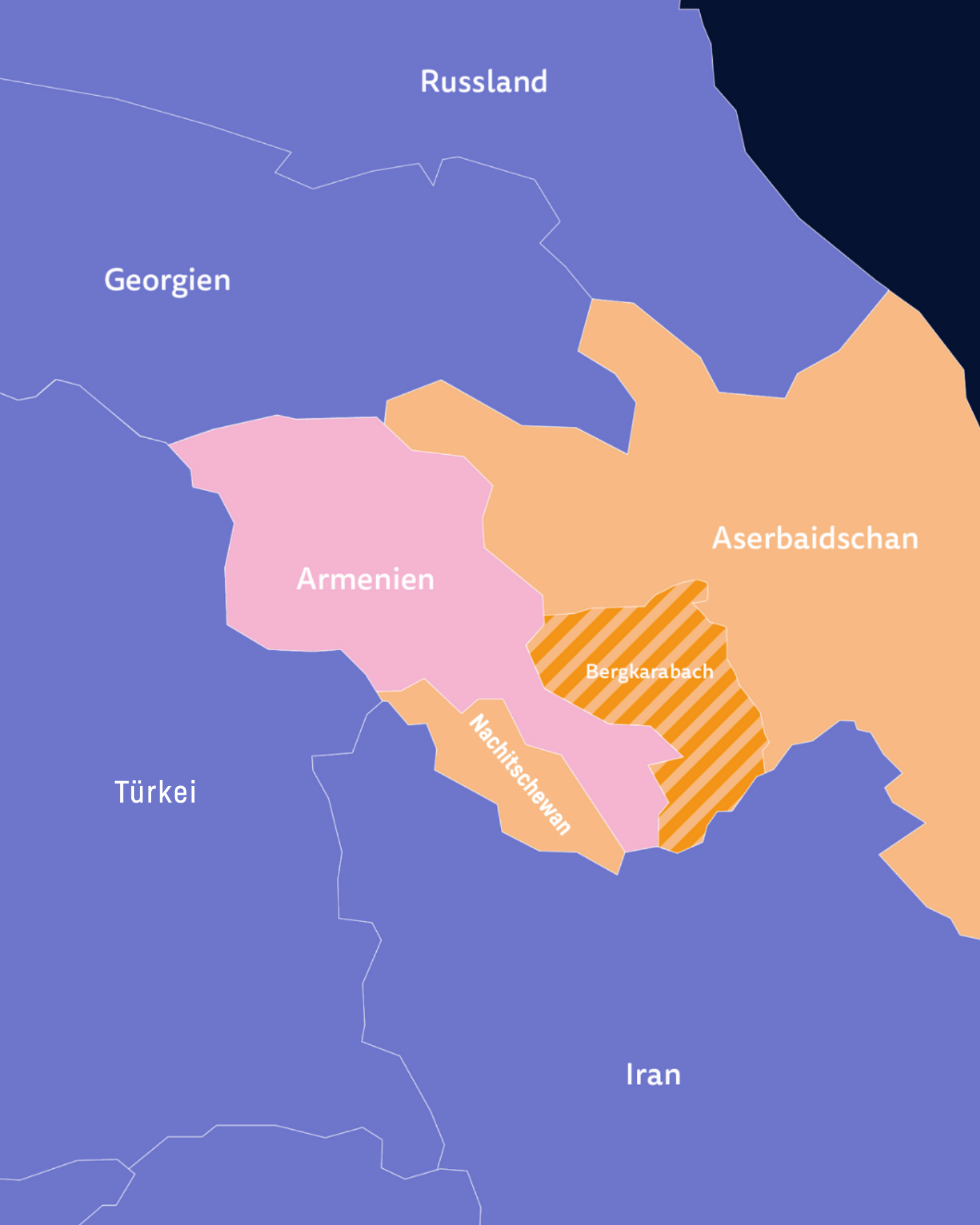

Kurze Erklärung, falls du es gerade nicht mehr auf dem Schirm hast: Armenien und Aserbaidschan liegen im Südkaukasus, vier bis fünf Flugstunden von Deutschland entfernt. Sie streiten sich seit Jahrhunderten um die Region Bergkarabach.

© Krautreporter

Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, war aber mehrheitlich von Armenier:innen bewohnt. In den vergangenen Jahrzehnten kam es immer wieder zu Gewalt und Vertreibungen, zum Teil von beiden Seiten. Anfang der 1990er Jahre, als die Sowjetunion zusammenbrach. 2020, als Aserbaidschan Bergkarabach angriff. Und 2023, als 100.000 armenische Bewohner:innen von Bergkarabach nach Armenien fliehen mussten.

Seither, also seit zwei Jahren, herrschte ein wackeliger Frieden, aber ein drohender Krieg war allgegenwärtig. Aserbaidschan könnte erneut angreifen, das befürchteten viele Expert:innen, mit denen ich gesprochen habe, als ich vergangenes Jahr in Armenien war.

Davon war Anfang August im Weißen Haus keine Rede mehr. „Ich glaube, ihr beiden werdet eine großartige Beziehung haben“, sagte Trump zu den beiden Staatschefs Paschinjan und Alijew. „Und wenn nicht, ruft mich an, ich werde das klären.“ Viele im Raum lachten.

Lachten brav über Donald Trumps Witze: Links Aserbaidschans Machthaber Ilham Alijew, rechts Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan. | Andrew Harnik/Getty Images

Einer der wichtigsten Punkte: die „Trump Route for International Peace and Prosperity“

„Zunächst einmal muss man klarstellen, dass kein Friedensvertrag unterzeichnet wurde“, sagt Benyamin Poghosyan, Geopolitik-Experte und Wissenschaftler am „Applied Policy Research Institute of Armenia“.

Wie bitte? Hat Trump nicht gesagt, dass sich Armenien und Aserbaidschan verpflichten, „alle Kämpfe für immer zu beenden“? Verschiedene Medien, zum Beispiel die Deutsche Welle oder der Guardian schrieben von einem „Friedensdeal“.

Es seien verschiedene Dokumente unterzeichnet worden, erklärt Poghosyan. Erstens eine Absichtserklärung zwischen den USA und Aserbaidschan, zweitens die „Washington Declaration“, die von allen drei Seiten unterzeichnet wurde. Darin wird eines der Kernprobleme adressiert, das für Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan sorgte.

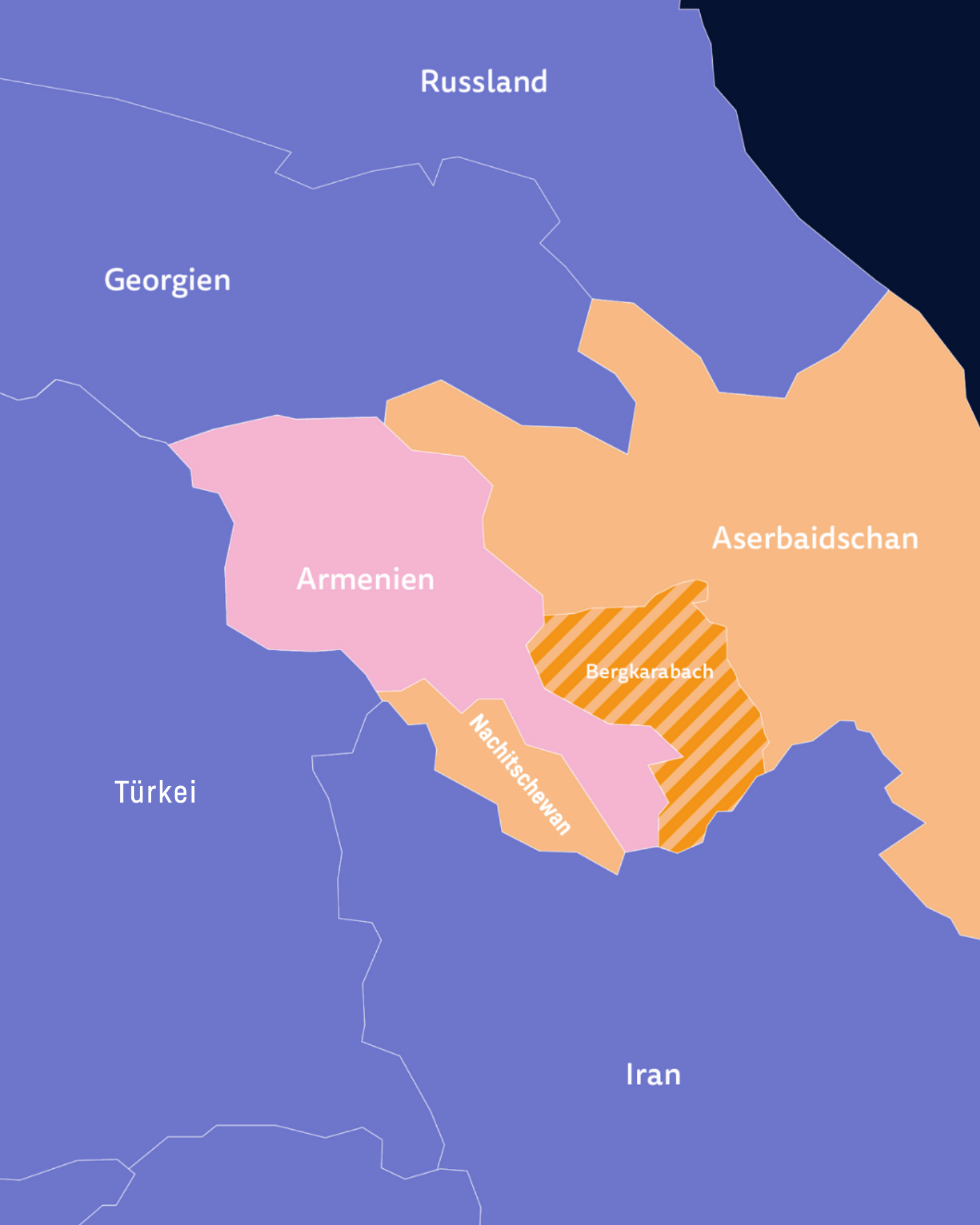

Aserbaidschan hat eine Exklave: Nachitschewan. Eine Exklave ist ein Staatsgebiet, das außerhalb des Landes liegt, also von einem fremden Staat umschlossen wird. Zwischen Aserbaidschan und seiner Exklave liegt armenisches Territorium, hier nochmal zur Erinnerung die Karte:

© Krautreporter

In den vergangenen Jahren gab es die Befürchtung, dass Aserbaidschan dieses Territorium angreifen könnte, um eine Verbindungsstraße zu seiner Exklave zu schaffen. Jetzt haben die Länder verhandelt, dass Armenien den USA die Entwicklungsrechte für diese Route durch sein Territorium gibt. Diese Route wäre rund 30 Kilometer lang und soll, kein Witz, folgenden Namen bekommen: „Trump Route for International Peace and Prosperity“.

Und dann einigten sich Armenien und Aserbaidschan noch auf einen Friedensvertrag, der allerdings noch nicht endgültig unterschrieben wurde. Damit das passiert, muss Armenien seine Verfassung ändern, in der es nach Ansicht von Aserbaidschan Ansprüche auf aserbaidschanisches Territorium erhebt. Das wiederum müsste die armenische Bevölkerung in einem Referendum akzeptieren, möglicherweise im Jahr 2026.

Was Anfang August im Weißen Haus passiert ist, ist also noch kein endgültiger Frieden. Aber es ist ein sehr großer, sehr wichtiger Schritt dorthin.

Warum es genau jetzt geklappt hat: Trumps Gier nach dem Friedensnobelpreis und Geopolitik

Benyamin Poghosyan sieht vor allem zwei Gründe, warum es genau jetzt zu diesem Schritt kam. Erstens: Trumps „persönliche Ambitionen“.

Trump will nämlich den Friedensnobelpreis bekommen und hat deshalb großes Interesse daran, an Friedensverhandlungen weltweit beteiligt zu sein. Poghosyan vermutet, dass Trumps Team ihn deshalb auf Armenien und Aserbaidschan aufmerksam machte, die bereits einen Friedensvertrag ausgehandelt, allerdings seit Monaten nicht unterschrieben hatten. „Wahrscheinlich sagten sie: Das ist eine Möglichkeit, bei der wir einsteigen können“, sagt Poghosyan.

Der zweite Grund, so Poghosyans Analyse, ist geopolitischer Natur. Die „Trump Route for International Peace and Prosperity“ sorgt für amerikanische Präsenz im Südkaukasus. Das ist eine Region, in der verschiedene Länder um Macht und Einfluss ringen. Die Türkei und Iran zum Beispiel. Auch Russland hat sich lange Zeit als wichtiger Akteur im Südkaukasus gesehen. Und genau dort soll nun eine „Trump Route“ entstehen, möglicherweise mithilfe amerikanischer Unternehmen. Poghosyan sagt: „Das ist ein geopolitischer Pluspunkt für die Vereinigten Staaten.“

Es ist also nicht alleine Trump, der als genialer Dealmaker die Kriegsparteien zum Einlenken brachte. Vielmehr erkannte er eine günstige Situation, die er gut zu nutzen wusste. Und vor allem die armenische Regierung war bereit, Zugeständnisse zu machen, um die Kriegsgefahr zu reduzieren.

Es ist eine Vereinbarung, die allen drei Parteien etwas verspricht: Aserbaidschan bekommt seine Transitroute und eine engere Zusammenarbeit mit den USA. Die USA bekommen wirtschaftliche Vorteile und wachsenden Einfluss in der Region. Und Armenien bekommt eine wesentlich stabilere Situation, in der es wahrscheinlich nicht angegriffen wird.

Es ist bei all dieser Trumpesken Inszenierung schwierig, den Blick für das Wesentliche zu behalten. Nein, es wird nicht sofort „Respekt“ oder gar „Liebe“ zwischen Armenien und Aserbaidschan herrschen, wie Trump sagte. Zu einem stabilen Frieden ist es ein langer Weg.

Trotzdem stimmt es, dass diese beiden Länder einen großen Schritt gegangen sind. Und das ist in einer Welt, die immer unsicherer wird, in der Kriege beginnen, aber selten aufhören, eine wirklich gute Nachricht.

Redaktion: Theresa Bäuerlein, Bildredaktion: Philipp Sipos, Schlussredaktion: Susan Mücke