Die „Energiewende“ ist die mächtigste Erzählung im Kampf gegen die Klimakrise, weil sie so schlüssig ist. Wir gewinnen Energie allein aus der Kraft der Sonne, des Wassers und des Windes, ohne gleichzeitig die Erde mit Treibhausgasen aufzuheizen, die bei der Verbrennung von Öl oder Kohle entstehen.

Die Energiequellen sollen ausgetauscht und ersetzt werden, so wie auf Holz die Kohle als Hauptbrennstoff folgte und auf Kohle das Öl. Ein neues möglicherweise solares „Zeitalter“ soll beginnen. Dieses Zeitalter jedenfalls hatte die einflussreiche britische Zeitung Economist vor einem Jahr ausgerufen.

Allerdings zeigt der französische Technikhistoriker Jean-Baptiste Fressoz in seinem neuen Buch „More and More and More“, dass diese Erzählung nicht stimmt.

Jean-Baptiste Fressoz

Der Historiker forscht in Paris am Centre National de la Recherche Scientifique. „More and More and More“ (erschienen bei Penguin) ist das neueste Buch in einer Reihe von Arbeiten, in der er sich der Klimakrise widmet.

Seine These: Noch nie gab es eine Energiewende. Denn immer, wenn die Menschheit eine neue Energiequelle entdeckt hat, habe sie die alten weiter genutzt – manchmal allerdings auf andere Art. Die Menschheit braucht etwa Kohle, um Stahl herzustellen. Diese liefert Energie und die nötigen chemischen Verbindungen, um Eisenerz weiterverarbeiten zu können.

Blind daran zu glauben, dass die Menschheit eines Tages komplett ohne Kohle, Öl und Gas auskommen kann, bremse den eigentlichen Kampf gegen die Erderwärmung, sagt Fressoz.

Sie schreiben, es habe nie eine Energiewende gegeben. Aber was ist mit Holz? Wir haben aufgehört, damit unsere Häuser zu heizen. War das keine Energiewende?

Wir verbrennen weltweit stetig mehr Holz, sowohl in armen als auch in reichen Ländern. Die Menge an Holz, die wir global im Jahr verfeuern, hat sich im 20. Jahrhundert mehr als verdoppelt, von einer auf zwei Gigatonnen.

In den reichen Ländern heizen manche Menschen noch immer mit Holz, in Form sogenannter Pellets. In den armen Ländern wird Holz direkt in großem Umfang zum Kochen genutzt.

Tatsächlich nutzte die Menschheit im 20. Jahrhundert immer mehr Holzenergie. Erdöl hat das ermöglicht.

Was meinen Sie damit?

Dank des Erdöls können wir Holz deutlich leichter gewinnen. Es ist leichter zu fällen und zu transportieren. Die Forstwirtschaft wurde durch die Kettensäge und Lastwagen grundlegend verändert. Das führte zum Beispiel zu ausgedehnten Eukalyptusplantagen mit ungewöhnlich hohen Erträgen. Mehr Öl bedeutet also mehr Holz in der Wirtschaft.

Sie schauen sich im Buch solche Materialströme an, die unsere moderne Welt ermöglichen. So kommen Sie zum Schluss, dass es keine Energiewende gibt. Sie bezeichnen die aktuelle Entwicklung als eine Energieaddition.

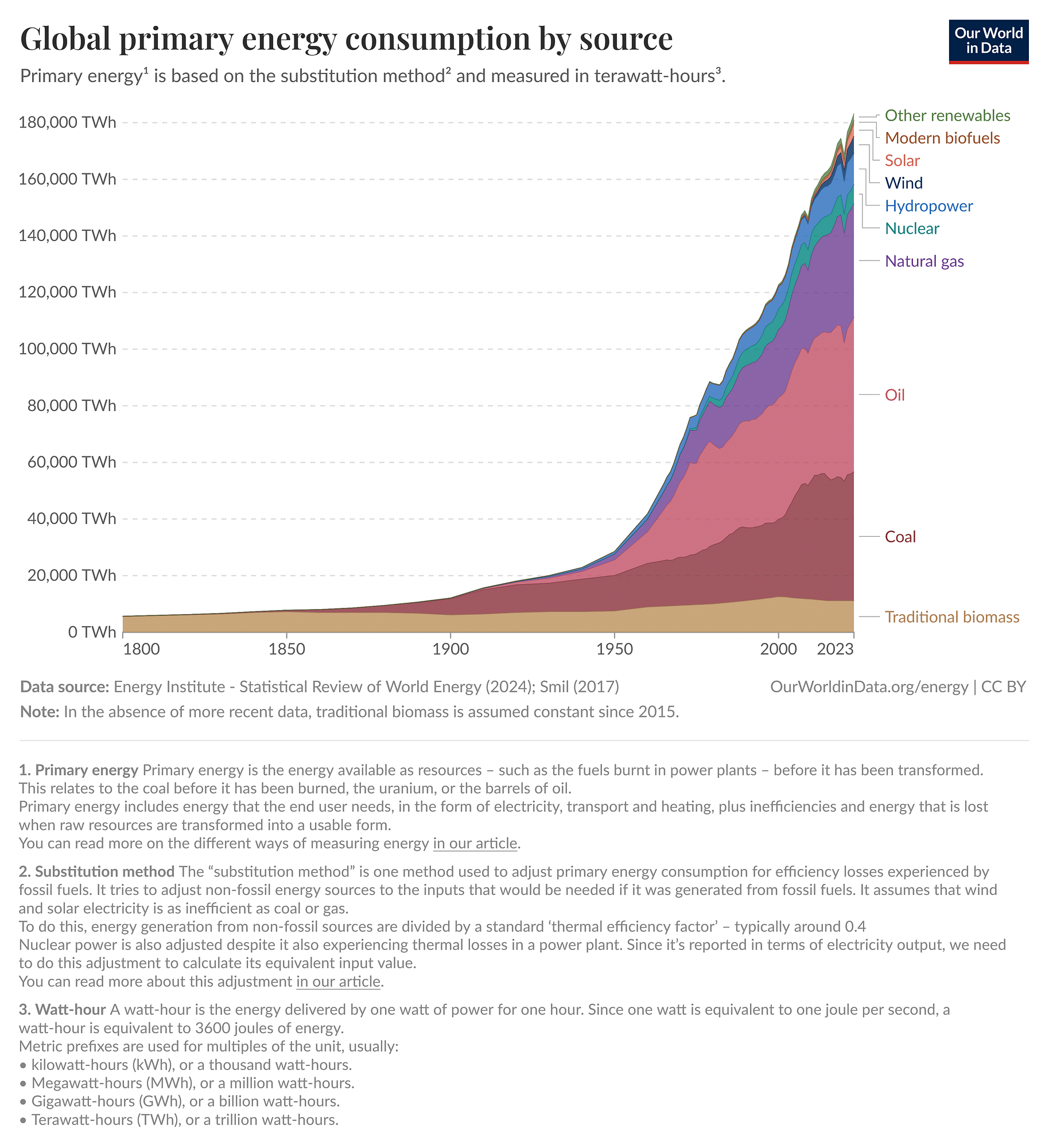

Tatsächlich ist es eine Energiesymbiose. Man muss sich nur die Energiestatistiken über die Jahrhunderte anschauen. Man sieht, wie sich alles übereinanderstapelt.

Je mehr Öl wir nutzen, desto mehr Kohle brauchen wir für die Stahlproduktion. Warum? Weil mehr Öl bedeutet, dass sich mehr Diesel und Benzin herstellen lassen. Diese Kraftstoffe zu produzieren, ergibt nur Sinn, wenn es auch mehr Autos, LKW und Schiffe gibt, die mit ihnen angetrieben werden, für deren Herstellung wiederum Stahl gebraucht wird. Und für diesen Stahl braucht man Kohle.

Großbritannien hat gerade sein letztes Kohlekraftwerk geschlossen. Und das im Geburtsland der Kohleenergie. Ist das nicht ein perfektes Beispiel für die Energiewende?

Kohle wird dann einfach in anderen Ländern für andere Zwecke verwendet, bei denen sie viel schwerer zu ersetzen ist, eben besonders bei der Stahlproduktion.

Und noch etwas: Sie sagen, Großbritannien sei aus der Kohle ausgestiegen. Aber tatsächlich verbraucht Großbritannien sehr viel Kohle über seine Importe.

… also durch Güter, die mithilfe von Kohleenergie hergestellt wurden.

Genau. Wenn man die Einfuhren mitrechnet, kommt man wahrscheinlich auf 50 Millionen Tonnen Kohle. Das ist zwar deutlich weniger als Anfang des 20. Jahrhunderts mit über 200 Millionen Tonnen, aber trotzdem beträchtlich.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Der Strombereich ist wichtig, an dem hat Großbritannien mit seinem Kohleausstieg gearbeitet. Er macht 40 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen aus. Für diese 40 Prozent gibt es brauchbare Lösungen. Für den Rest wird es komplizierter.

Aber ist diese „Stromwende“ nicht der Schlüssel? Mit genügend günstigem grünen Strom könnten wir doch die meisten Industrieprozesse und Materialströme dekarbonisieren. Nehmen wir das Beispiel Stahl. Technisch ist das gelöst. Wir können besondere Öfen einsetzen, um alten Stahl zu recyclen und grünen Wasserstoff nutzen, um die Kohle bei der Herstellung neuen Stahls zu ersetzen.

Natürlich kann man jetzt mit schicken neuen Innovationen wie Wasserstoffstahl wedeln, aber wir müssen das realistisch einschätzen. Diese Technologien werden heute fast nicht verwendet und sind außerordentlich teuer, aufwendig und schwer umzusetzen.

Der Großteil des Stahls, Zements und Kunststoffs wird momentan in ärmeren Ländern hergestellt, wo man nicht die teuersten Technologien einsetzen wird. Weltweit werden 1,8 Gigatonnen Stahl produziert. Wasserstoffstahl wird gerade in Schweden hergestellt, im Umfang von wenigen Millionen Tonnen.

Ist China das perfekte Beispiel für Ihre These? Das Land gilt als erster „Elektrostaat“. Es treibt die E-Mobilität voran, dominiert die Batterieproduktion und baut riesige Solar- und Windparks. Aber die chinesische Industrie läuft weiter mit Kohle.

Wir denken zu oft, dass Energieformen miteinander konkurrieren. Aber historisch gesehen haben sie sich eher gegenseitig verstärkt. Genau das passiert gerade in China: Sowohl Solaranlagen als auch Kohlekraftwerke werden ausgebaut.

Der große Ausbau der Stromproduktion findet im Westen Chinas statt, wo das Land gewaltige Energiebasen errichtet. Diese Energiebasen kombinieren Solarmodule, Windräder und Kohlekraftwerke, weil sie den Strom 2.000 Kilometer nach Osten verkaufen wollen.

Bei der Weltklimakonferenz COP28 gab es eine entscheidende Debatte um die Formulierung: „Übergang weg von“ versus „Ausstieg aus“ fossilen Brennstoffen. China argumentierte für das schwächere „Übergang weg von“ – weil sie fossile Brennstoffe als Backup für die erneuerbare Stromerzeugung brauchen.

Wie kam es dazu, dass wir „Energiewende“ sagen und eigentlich nur die Stromproduktion meinen. Warum ignorieren wir die Materialströme?

Der Begriff Energiewende wurde ursprünglich nicht für die Klimafrage entwickelt.

Die Energiewende als Konzept entstand mit einem anderen Fokus: Sie konzentrierte sich wirklich nur auf Energie, genauer gesagt auf Elektrizität. In den 1970er Jahren ging es vor allem um Energiesouveränität, also die Unabhängigkeit von anderen Ländern. Dort wurde der Begriff wichtig. Dann haben wir dieses Konzept auf die Klimakrise übertragen, aber vermutlich war es dafür nicht besonders gut geeignet.

Denn es geht beim Kampf gegen die Klimakrise nicht nur darum, Solar- oder Windkraft wachsen zu lassen, sondern darum, Kohle oder Gas komplett verschwinden zu lassen und das weltweit.

Sie haben gerade die 1970er Jahre als Geburtsstunde des Energiewende-Begriffs erwähnt. Was geschah damals?

Zunächst machten die Ölkrisen das Thema Energiekrise zu einem Schlüsselbegriff der Zeit, also als die OPEC-Staaten in den 70ern die Fördermenge von Öl drosselten. Dann kam die Klimafrage auf, sowohl in den USA als auch international. Es ist kein Zufall, dass die Idee der Energiewende von der Energiekrise zur Klimakrise wanderte. Die gleichen Leute, die zur Energiekrise gearbeitet hatten, beschäftigten sich dann mit dem Klimawandel.

William Nordhaus, der später den Nobelpreis für seine Arbeiten zum Klimawandel erhielt, ist ein perfektes Beispiel. Er schrieb den ersten Wirtschaftsaufsatz über die Klimakrise. Er argumentierte: Wir müssten die Emissionen jetzt nicht reduzieren, weil die Energiewende in 20 Jahren viel einfacher sein werde mit sogenannten Brutreaktoren.

… das sind besondere Atomreaktoren, 60-mal effizienter als ein herkömmliches Atomkraftwerk – zumindest theoretisch. Aber viele Brutreaktoren-Vorhaben scheiterten.

Genau. Ähnlich hatte er schon bei der Ölkrise argumentiert. Der Begriff „Energiewende“ spielte damals also eine zweifelhafte Rolle. Er rechtfertige Untätigkeit.

Aber ist diese Beobachtung nicht nur für die Atomindustrie richtig? Die braucht große Rechtfertigungen für ihre langfristigen Projekte, um die Investitionen dafür zu rechtfertigen: „Wenn die Brutreaktoren einmal da sind, ist die Klimakrise schon halb gelöst.“ Erneuerbare sind kleiner, billiger, weniger langwierig, und die Industrie träumt nicht von einer fernen Zukunft, in der sie das Problem lösen würden, sondern schaut mehr auf die Gegenwart.

Ja, aber die Vorstellung, dass wir komplett von einer Energiequelle auf eine andere umsteigen könnten, kam von diesen Atomwissenschaftlern, die über eine ferne Zukunft nachdachten, allen voran vom italienischen Futurologen Cesare Marchetti.

„Energiewende“ ist ein Begriff der nuklearen Futurologie, die irgendwie zum Common Sense wurde – auch wenn sie in der materiellen Welt wenig Sinn ergibt.

Aber ich sehe mir die Prognosen für Solarenergie an: mehr, mehr, mehr. Die Solar-Enthusiasten zeigen auf diese Grafiken und sagen, dass Solar die Welt beherrschen werde.

Man sollte nicht auf sie hören. Solar wird nicht alles verdrängen. Das ist grotesk. Solaranlagen sind sehr praktisch für die Stromerzeugung. Aber für alles andere ist Solar viel komplizierter, da gibt es massive technologische Hürden im Moment.

Wir werden lange keine Wasserstoffflugzeuge haben, falls es sie überhaupt jemals gibt. Selbst große Schiffe mit Wasserstoffantrieb sind extrem kompliziert. Das sind technologische Fantasien, und es ist wichtig, dass wir eine erwachsene Diskussion darüber führen, was wir können und was wir nicht können.

Das ist doch nur eine Frage des Zeitrahmens. Geben Sie mir genug Zeit, genug Geld, genug Energie – nicht elektrische, sondern menschliche Energie – und wir lösen das Problem des Fliegens.

Wenn wir zwei Jahrhunderte Zeit hätten, würde mich das nicht so sehr beschäftigen. Aber in 25 Jahren? Das ist lächerlich. Was wird sich in 25 Jahren technologisch bei Flugzeugen tun? Nichts. Vielleicht werden sie effizienter, aber das wars.

Das sind einfach nur Ideen, um das Nichtstun zu rechtfertigen.

Schauen Sie sich Deutschland an: Die Grünen haben ihr politisches Kapital und ihre Regierungsbeteiligung riskiert, um die Emissionen des Gebäudesektors mittels Wärmepumpen zu senken. Sie sollen die alten Gas- und Ölheizungen ersetzen. Das ist doch kaum Nichtstun, oder?

Wärmepumpen sind nicht eine dieser Quatsch-Technologien, von denen Sie gerade sprachen, das ist etwas ganz anderes. Das ist eine ausgereifte Technik, sie existiert, sie funktioniert. Die Umsetzung ist zwar teuer, aber sehr effizient. Man muss Technologie für Technologie prüfen, was wirklich machbar ist und was nicht.

Sie schreiben: „Die Energiewende ist die Ideologie des Kapitals.“ Wie sieht eine Gegenideologie aus?

Ich denke, Suffizienz, Degrowth, weniger, weniger und nochmal weniger. Auffällig ist, dass wir uns selbst auf das beschränken, was innerhalb der technologischen Vorstellungswelt akzeptabel ist.

Sie sagen, wir brauchen einen Zivilisationswandel, nicht nur neue Technologie. Aber ist es nicht noch schwieriger, die Zivilisation zu ändern, als eine Energiewende zu schaffen?

Natürlich ist das ein größeres Unterfangen. Aber da eine Energiewende nicht stattfinden wird, sollten wir über andere Dinge reden. Wobei ich zugebe, dass ein Zivilisationswandel vermutlich genauso utopisch ist wie Wasserstoffflugzeuge.

Die Degrowth-Bewegung hat keine Antwort darauf, wie ihre Ideen eine demokratische Mehrheit gewinnen könnten, oder?

Ich bin Historiker. Es ist nicht meine Aufgabe zu sagen, was wir tun sollten. Ich beschreibe nur die Situation. Die Energiewende spielt eine wichtige Rolle dabei, das „Business as usual“ aufrechtzuerhalten. Wir betreiben weiter die gleiche Wirtschaft und Politik trotz Klimawandel, trotz des Wissens, dass etwas wirklich Großes passieren wird.

Historisch gesehen hat die Energiewende als Verzögerungstaktik gedient. Das sieht man an vielen Beispielen, besonders bei Ökonomen.

Denken Sie dabei an bestimmte Unternehmen?

Schauen Sie sich all diese Firmen an, die behaupten, sie würden klimaneutral sein. Sie schwenken mit 2050-Zielen, von denen jeder weiß, dass sie Unsinn sind, während sie weiter ihre Marktanteile maximieren. Das meinte ich mit „Ideologie des Kapitals“. Nehmen Sie die Ölfirma BP, die mal „British Petroleum“ hieß und um 2000 zu „Beyond Petroleum“ wurde.

Mein Buch beschreibt diese Phase zwischen 2015 und 2025, die Zeit nach dem Pariser Abkommen. Da erreichte das Greenwashing seinen Höhepunkt. Firmen wie Total wurden zu „TotalEnergies“, und alle behaupteten, sie seien in der „Transformation zur Klimaneutralität“.

Ich frage Sie als Historiker: Wo sollten wir nach Lösungen suchen?

Wir brauchen ein klares Verständnis davon, was Technologie in der sehr kurzen Frist leisten kann. Wir reden jetzt von 2050, wenn viele Klimaziele erreicht werden müssen. Für viele Sektoren geht es nicht um Energiewende, sie müssen kleiner werden, um weniger CO₂ auszustoßen. Bei Elektrizität ist es anders – da geht es natürlich um Solaranlagen und Windkraft. Damit habe ich kein Problem.

Redaktion: Rebecca Kelber, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Philipp Sipos; Audioversion: Iris Hochberger und Christian Melchert