Früher begann mein Tag damit, dass mein Unterbewusstsein schon vor dem Wachwerden mit dem Wichtigsten gefüttert wurde: NDR Info-Radio als Snooze-Funktion mit News im 15-Minuten-Takt, das ist genau das Richtige für einen Nachrichten-Junkie. Inzwischen geht mir das Gequatsche am frühen Morgen auf die Nerven; meine News-Versorgung findet jetzt eher im Stillen statt, ist aber nicht weniger intensiv: Manchmal habe ich die Augen noch nicht richtig auf, wenn meine Hand schon neben mir nach dem Smartphone grabbelt. Um dem Wecker noch zusätzliche acht Minuten Gnade zu entlocken, klar, aber auch, um auf Spiegel Online und Facebook zu erfahren, was in den letzten sechs, sieben Stunden passiert ist.

Wenn ich das hier so aufschreibe, klingt das beängstigend. Nach Stress und Reizüberflutung. Für mich ist es normal, eine déformation professionelle vielleicht. Die ständige Gier nach Neuem, an die wahrscheinlich auch eine Angst gekoppelt ist, man könnte etwas verpassen, geht einem vermutlich in Fleisch und Blut über, wenn man so lange bei einem tagesaktuellen Online-Medium arbeitet wie ich.

Meine tägliche Dosis setzt sich einerseits aus deutschen und internationalen Zeitungsartikeln zusammen, die mir via Facebook und Twitter von Freunden oder den entsprechenden Medien empfohlen werden, hauptsächlich Feuilleton und Gesellschaft, oft aber auch politische Analysen, Essays oder Vermischtes aus aller Welt. Dazu kommt das, was für meine Arbeit als Kulturjournalist relevant ist: News, Rezensionen und Infos von Branchenblättern wie „Hollywood Reporter“ und Feeds von Musikblogs – oder –Magazinen wie „Pitchfork“, Buntes von „Vulture“. Zur Unterhaltung lese ich Kolumnen wie Oliver Polaks in der „Welt“ neu gestartete „Supersad“. All das hört natürlich nicht mit der Morgenlektüre auf, sondern zieht sich über den ganzen Tag bis in den Abend. Ich bookmarke und instapapere ständig – und versuche ebenso andauernd, das ganze „for later“ abgespeicherte Zeug dann auch wirklich zu lesen.

Je mehr der Konsum von Medien sich steigert und diversifiziert, desto mehr sinkt aber leider auch die Aufmerksamkeitsspanne. Noch vor ein paar Jahren war es mein festes Wochenendritual, erst die vom Donnerstag liegen gebliebene ZEIT durchzuarbeiten, am Sonntag dann den SPIEGEL. Und wenn noch was ging, dann kam noch das Feuilleton der FAS obendrauf. Inzwischen bin ich oft zu hibbelig, zu angereichert mit allgegenwärtiger Information, um eine Zeitung oder ein Magazin von vorne bis hinten zu lesen, mein Medienkonsum ist heute viel selektiver als früher: Ich lese einzelne Artikel, nicht mehr das ganze Heft. Das schaffe ich nur noch, wenn wirklich Muße vorhanden ist, also auf Zugreisen oder im Flugzeug, vermehrt auf dem Tablet, nicht mehr auf Papier.

Wenn mir diese Versenkung gelingt, genieße ich vor allem die Longform sehr: Ein Abo, das ich wohl nie kündigen werde, ist das vom „New Yorker“, oft trage ich die Heft wochenlang mit mir herum, bis ich die Geschichten, die mich interessieren, zu Ende gelesen habe, zuletzt zum Beispiel Kathryn Schulzs spannende Prognose, wann der amerikanische Nordwesten dem großen Erdbeben anheimfallen wird.

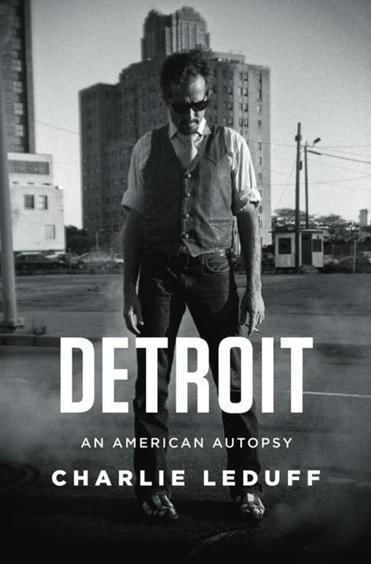

Ähnlich verhält es sich mit Büchern: Wenn ich im Urlaub bin, lese ich gerne vier, fünf hintereinander, im Alltag brauche ich ewig, um auch nur den neuesten Stephen King oder Dave Eggers zu schaffen. Zu meinen Lieblingsbüchern aus jüngster Zeit gehörten der grandiose Fußgänger-Erlebnisreport „The New York Nobody Knows: Walking 6.000 Miles in the City“ von William B. Helmreich und das extrem spannende und großartig gritty geschriebene Stadtporträt „Detroit: An American Autopsy“ von Charlie LeDuff. Leidenschaftlich lese und sammele ich amerikanische Comic-Reihen, von Klassikern wie „Stray Bullets“ und „The Walking Dead“ bis zu Neuheiten wie „Material“ von Ales Kot – wenn es nicht anders geht auf dem Tablet, noch lieber aber ganz altmodisch auf Papier. Die Hefte importiert und liefert mir das großartige Team von Black Dog Comics in Prenzlauer Berg.

https://www.youtube.com/watch?v=LCPawawb1Ck

Fernsehen? Klar, aber nicht zur Informationsaufnahme, sondern ausschließlich zur Entspannung. TV-News sind mir zu langsam, und Talkshows mit ihren unlösbar ineinander verschraubten und verkrampften Phrasen öden mich grundsätzlich an. Dafür fesselt mich eine den ganzen Abend beanspruchende Spielshow wie „Schlag den Raab“ ebenso wie die neuesten, erzählstarken US-Serien. Momentan hole ich die versäumten letzten beiden Staffeln von „Mad Men“ auf, grübele darüber, ob die zweite Staffel von „True Detective“ genial oder grober Unfug ist – und gucke die Teenie-SciFi-Serie „The 100“ als guilty pleasure.

Bis mir meine morgendlichen News-Feeds dann ein paar neue Schüsse setzen und mich auf das nächste große Ding ansetzen….

Andreas Borcholte, 45, lernte sein Handwerk bei der „Hamburger Morgenpost“, war Redakteur beim deutschen „Rolling Stone“ und leitete zwölf Jahre lang das Kulturressort von SPIEGEL ONLINE, wo er heute als Autor über Kino, Pop und Gesellschaftsfragen schreibt. Er lebt in Berlin.

In der von Christoph Koch betreuten Rubrik „Medienmenü“ stellen alle zwei Wochen interessante Persönlichkeiten die Medien vor, die ihr Leben prägen. Krautreporter-Unterstützer können in der Kommentarspalte rechts oder per Mail an christoph@krautreporter.de vorschlagen, wen sie gerne in dieser Rubrik porträtiert sehen würden.