Seit Monaten diskutieren Datenschützer:innen, Innenpolitiker:innen und Wissenschaftler:innen, ob die deutsche Polizei Produkte des US-Softwareunternehmens Palantir anschaffen soll. Es geht in dieser Debatte um die ganz großen Themen, um Menschenrechte, künstliche Intelligenz und nationale Souveränität. Über den Co-Gründer der Firma, Peter Thiel, sind Hunderte Podcasts, Youtube-Videos und Artikel erschienen. Er wird darin oft wie das eigentliche Mastermind hinter der Politik von US-Präsident Donald Trump dargestellt. An der Börse gilt Palantir nach einem sagenhaften Lauf als neuer Liebling der Tech-Anleger:innen. Die großen Plattformen wie Reddit und X sind voll von euphorischen Posts zu „PLTR“, so wird die Aktie abgekürzt.

Alle reden über Palantir. Aber nur wenige wissen, was die Firma eigentlich macht.

„Wir entwickeln Produkte für die menschengesteuerte Analyse von Daten aus der echten Welt“, so beschreibt Palantir sich selbst. Das klingt zu smart, als dass Normalsterbliche es verstehen könnten, ist in Wirklichkeit aber viel heiße Luft.

Was Palantir teuer verkauft, kann keine revolutionäre Software sein. Im Bundestag rufen schließlich im Wochentakt Unternehmen an, die für die deutsche Polizei ein Alternativprodukt bauen wollen.

Was Palantir verkauft, ist vor allem ein cooler Vibe. Außer langweiliger Datenverarbeitung verbirgt sich dahinter nicht viel.

Überlegenheit dank Palantir

„Kampfesüberlegenheit vom Weltraum bis in den Schlamm“, das ist Palantirs Versprechen an seine staatlichen Auftraggeber, darunter mehrere amerikanische Geheimdienste, das US-Militär und die Sicherheitsbehörden einiger verbündeter Länder.

Um einen Krieg zu gewinnen, so die implizite Botschaft, braucht es den entscheidenden Software-Vorteil an der Front. Mit „fortschrittlichsten technischen Fähigkeiten“ will Palantir ein Problem in der Verteidigung und Geheimdienstarbeit lösen: Entscheidungsträger:innen ertrinken in verstreuten Daten.

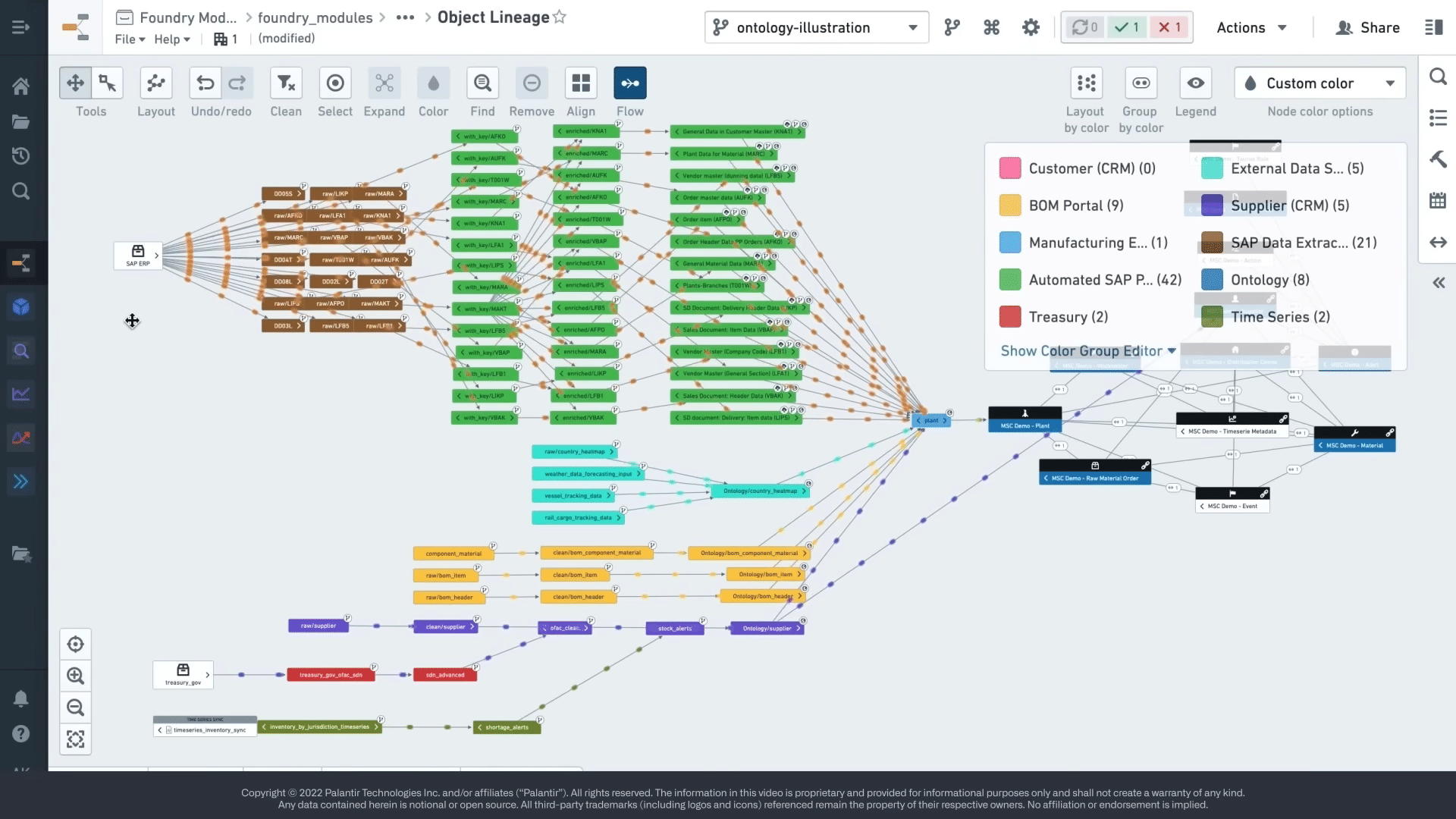

Beispielsweise haben die Menschen und Systeme, die mit Satellitenbildern arbeiten, keinen Überblick über Informationen aus Kreditkartenzahlungen, biometrischen Scans oder Fluggastdaten. Außerdem liegen die Daten in unterschiedlichen Formen vor. Sie sind nur schwer verknüpfbar. Palantirs Software, „Gotham“ genannt, kann laut Firmenangaben Verbindungen zwischen diesen heterogenen Daten herstellen. Die Software entwickele auch Zukunftsszenarien und gebe Handlungsempfehlungen, alles in Echtzeit.

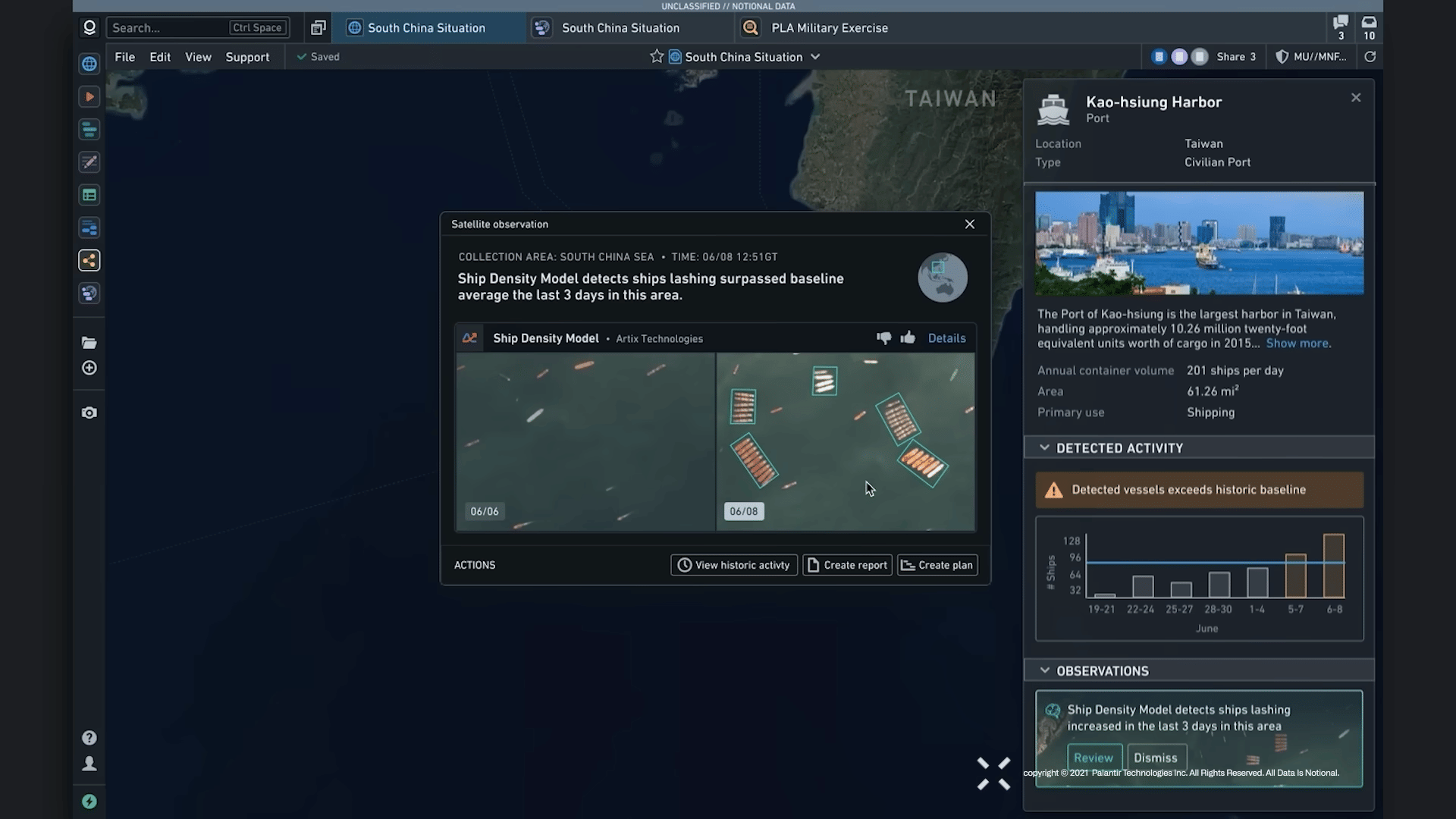

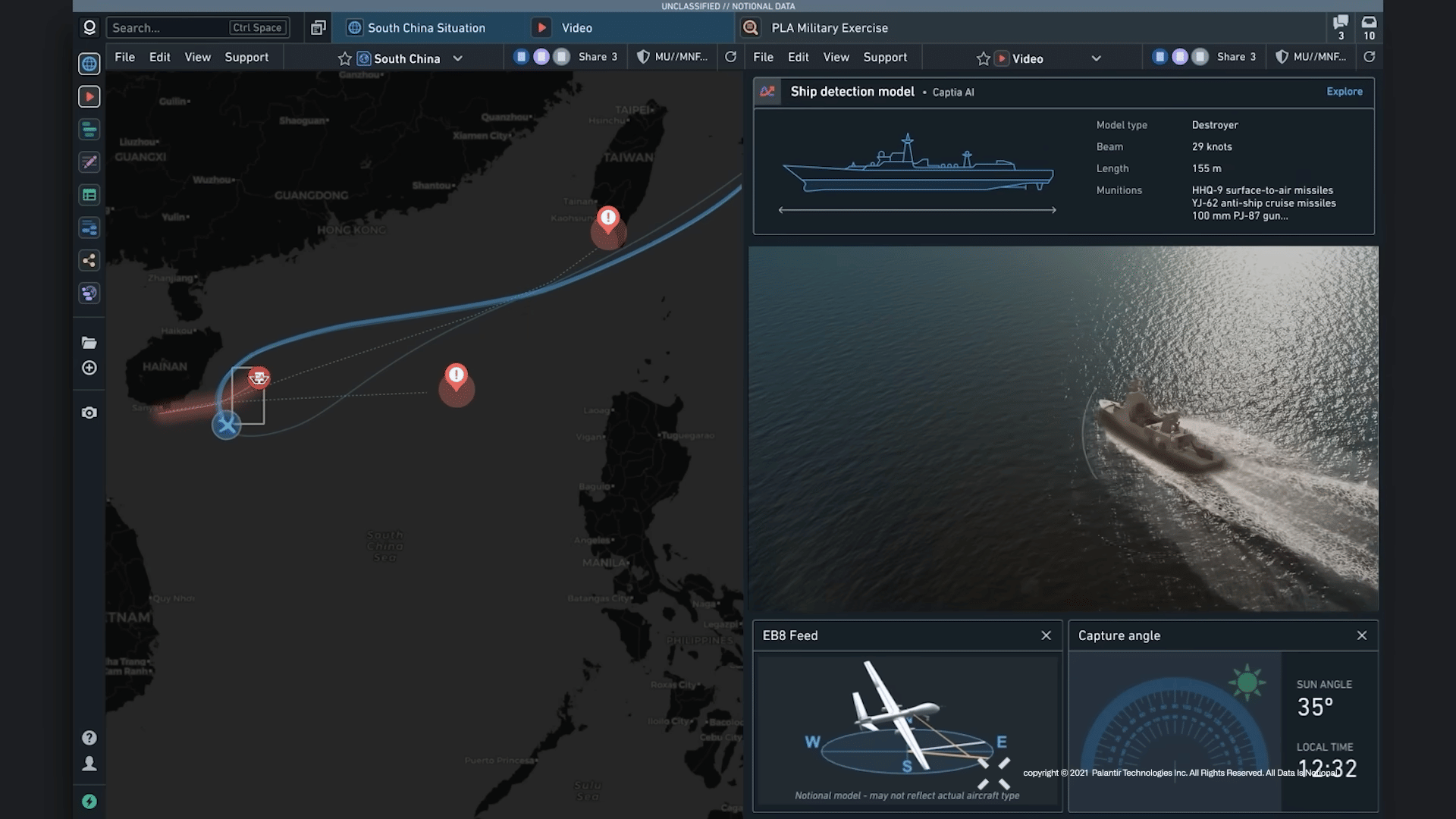

Ein Werbevideo von Palantir zeigt, wie Gotham in einer fiktionalen Bedrohungslage arbeiten würde. Fiebrige Actionmusik, alarmierende Schlagzeilen über „unsere Rivalen“ in China und Technologie mit James-Bond-Ästhetik sind inklusive.

Der „nächste große Krieg“ könnte mit einer Kleinigkeit starten, mahnt das Video. Mit so etwas zum Beispiel: Auffallend viele chinesische Fischerboote umringen einen taiwanesischen Hafen. Das hat eine Schiffsdetektions-KI in Gotham auf Satellitenbildern festgestellt. Daraufhin analysiert ein anderes KI-Modell die ungewöhnliche Formation der Schiffe und warnt vor einer möglichen Blockade des Hafens.

Gotham warnt: Erhöhte Dichte an Schiffen im südchinesischen Meer / Screenshot aus einem Palantir-Werbevideo | https://www.youtube.com/watch?v=rxKghrZU5w8

Gleichzeitig bemerkt ein US-Ermittlungsteam, dass ein chinesischer Zerstörer China verlässt und lässt Gotham mögliche Kurse berechnen. Da die Satellitenbilder nicht ausreichen, um den Kurs festzustellen, empfiehlt die Software, eine Drohne zu entsenden. Die Drohne sammelt Daten über die Route und die Waffensysteme des Zerstörers, woraufhin drei mögliche Handlungsstrategien aufgezeigt werden, einschließlich Kosten- und Risikoanalyse. Die Militärs müssen nur noch eine davon wählen.

Die Drohne hat den feindlichen Zerstörer im Visier / Screenshot aus einem Palantir-Werbevideo | https://www.youtube.com/watch?v=rxKghrZU5w8

Zum Ende des Videos schaffen es diejenigen, „die unsere Werte schützen“, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dank Gotham konnten sie „die Welt zu einem sichereren Ort machen.“

Gegen China, gegen Einwanderung

Im Video inszeniert sich Palantir als die US-amerikanische Speerspitze im KI-Wettlauf der Weltmächte. Palantir-CEO Alex Karp bringt im US-Fernsehen das Weltbild seines Unternehmens auf den Punkt: „Ich bin der Meinung, dass KI gefährlich ist. Es gibt positive und negative Folgen. Entweder gewinnen wir, oder es gewinnt China.“

Ein weiteres Land, das keine Wahl hat, ist die Ukraine – der David im Kampf gegen den russischen Goliath, wie Karp es ausdrückt. Aus der Verzweiflung heraus hat das Land Karps Kooperationsangebot angenommen. Inzwischen wählt Palantir-Software dort nicht nur einen Großteil der Angriffsziele aus, sondern kommt auch im Wirtschafts- und sogar im Bildungsministerium zum Einsatz.

Doch es muss nicht immer Geopolitik sein. Die US-Polizei- und Zollbehörde ICE zum Beispiel hat Palantir beauftragt, eine Software namens ImmigrationOS zu entwickeln. Die soll demnächst „den Immigrations-Lifecycle Ende-zu-Ende streamlinen, von der Identifizierung bis zur Entfernung“ – also möglichst effizient Menschen deportieren.

Geldautomatensprenger fassen statt Daten wälzen

Auch die Polizei in Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen nutzt Gotham, aber in abgespeckten Versionen. Hessendata, Vera und Dar, so heißen die Plattformen in Deutschland. Sie dienen nicht der KI-gestützten Entscheidungsfindung, sondern einer effizienteren Datenverarbeitung. So haben die deutschen Programme keinen Zugriff auf das Internet und keine KI-Funktionen, etwa um Straftaten vorherzusagen. Die Polizei betont, dass die deutschen Plattformen nur mit Daten arbeiten, die sie selbst rechtmäßig erhoben hat.

Der Startbildschirm von HessenDATA | Ulbricht, L., & Egbert, S. (2024). In Palantir we trust? Regulation of data analysis platforms in public security. Big Data & Society, 11(3)

Die hessische Polizei führt mehrere hochkarätige Ermittlungserfolge auf ihre Palantir-Plattform Hessendata zurück – zum Beispiel die Überführung von Geldautomatensprengern. Das sind kriminelle Banden, oftmals aus den Niederlanden, die seit Jahren professionell Bankautomaten in Deutschland sprengen und dabei Millionen erbeuten.

Das Hessische Polizeipräsidium für Technik hat auf Nachfrage erklärt, wie das funktioniert hat:

- Die Täter hatten ein Navigationsgerät in einem Fluchtfahrzeug zurückgelassen.

- Die Daten darauf glich die Polizei mit Informationen in Hessendata ab.

- Dadurch konnte sie Verbindungen zu anderen Fällen in Hessen, Deutschland und den Niederlanden feststellen.

- Die Handynummern von Tätern, die in diesen Verfahren bekannt wurden, prüfte die Polizei erneut in Hessendata und konnte so noch mehr Straftaten den Sprengern zuordnen.

- Ab da war es ein kurzer Weg zu weiteren Festnahmen.

Das Präsidium bekräftigt, wie gern die Polizist:innen mit der Software arbeiten: „Wo früher teils unzählige Papierakten tagelang ausgewertet werden mussten, werden heute Daten in wenigen Sekunden ausgewertet.“

Über 14.000 Abfragen führt die hessische Polizei mit Hessendata jährlich durch. Sie darf die Software aber nur zur „vorbeugenden Bekämpfung“ schwerer Straftaten einsetzen, etwa gegen Terroranschläge, Sexualdelikte oder organisierten Drogenhandel. Es gibt keine gesetzliche Grundlage dafür, mit Palantir Straftaten im Nachhinein aufzuklären.

Semantische Verbindungen

Es ist nachvollziehbar, dass die Beamt:innen mit modernen Tools arbeiten möchten, die eine gute Benutzeroberfläche haben und ihnen die Arbeit erleichtern. Palantir hat mit seiner Software eine praktische Lösung für sie parat. Aber was genau passiert unter der Haube?

Im Wesentlichen ordnen Palantir-Programme die Daten der Kunden in Datenstrukturen ein, die nach einer ähnlichen Logik funktionieren wie das sogenannte semantische Web: Sie ermöglichen, Wörter und Daten in ihrem richtigen Zusammenhang auszuwerten. Es macht schließlich einen Unterschied, ob es sich bei einer „Bank“ in der Datenbank um eine Sitzgelegenheit oder ein Geldinstitut handelt.

Die Software erkennt Zusammenhänge in den Daten und kann sie visualisieren. Dafür ist zunächst einmal keine KI vonnöten. Kunden können aber weitere Tools dazubuchen, etwa zur KI-gestützten Netzwerkanalyse, Entscheidungsfindung oder Szenarienplanung.

Diese Art der Datenverarbeitung ist nichts Neues, aber sie funktioniert und erleichtert die Arbeit. Palantir verkauft seine Software daher inzwischen auch an die zivile Wirtschaft. Zu den Kunden gehören Energieanbieter und Gesundheitsdienstleister, Banken und Versicherungen, Formel-1-Teams und Fluggesellschaften. Selbst in der Krebsforschung und beim Welternährungsprogramm kommt Palantir zum Einsatz.

Keine Raketenwissenschaft

Palantir hat weder bedeutungssensible Datenverarbeitung noch künstliche Intelligenz erfunden. Was also macht es besser als andere? Auf diese Frage antwortet das Unternehmen: „Im Unterschied zur Konkurrenz sind unsere Lösungen nicht nur für Informatiker, Data Scientists oder Softwareentwickler, sondern auch für nicht-technische Nutzer sofort intuitiv verständlich.“

Gotham ist also nutzerfreundlich. Nach einer technischen Revolution klingt das nicht. Constanze Kurz vom Chaos Computer Club (CCC) bestätigt diesen Verdacht. Sie sagt: „Aus rein informatischer Sicht ist die Software ein Witz. Informationsaufbereitung und Mustererkennung sind keine Raketenwissenschaft.“

Apropos informatischer Witz: Hier präsentiert Palantir stolz die neuen Features „Chat“ und „Slides“. Ob diese Funktionen wohl mit Slack und Powerpoint mithalten können? / Screenshot aus einem Werbevideo für ein Gotham-Upgrade | https://www.youtube.com/watch?v=tZVx3BTkLlI

Palantir hat zwar viel Erfahrung in der Geheimdienst- und Polizeiarbeit. Alternativlose Wunderprogramme sind die Produkte des Unternehmens trotzdem nicht. Dafür spricht auch eine Aussage des Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz. Er sitzt für die Grünen im Innenausschuss des Bundestages und leitet das Gremium, das die Geheimdienste kontrolliert: „Bei uns melden sich im Wochentakt Firmen, die sagen, wir können so etwas auch bauen.“ Das Bundesinnenministerium und Alexander Dobrindt seien bloß sehr unmotiviert, die Alternativen ernsthaft zu prüfen.

„Es ist zweifelhaft, ob Palantir überhaupt bessere Produkte anbietet als die europäische Konkurrenz, zumindest im zwingend einzuhaltenden verfassungsrechtlichen Rahmen in Deutschland“, sagt von Notz außerdem. Der Abgeordnete findet: Selbst, wenn das der Fall wäre, sollten wir aus Sicherheitsgründen auf europäische digitale Souveränität setzen.

Mit dieser Ansicht ist er nicht allein. Mehrere Bundesländer haben Interesse an einer Alternative zu Palantir: Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen und das Saarland sprachen sich für eine europäische Lösung aus. Sie haben beantragt, Palantir als Option für eine bundesdeutsche Polizei-Plattform auszuschließen. Eine Mehrheit erreichten sie aber nicht.

Zweifelhafte Nebeneffekte, zweifelhafter Mehrwert

Im März 2025 hat der Bundesrat beschlossen, dass die Polizei des Bundes zeitnah eine „Interimslösung für eine automatisierte Datenanalyseplattform“ bekommen soll. Die Wahl könnte auf Palantir fallen. Das Unternehmen hat der Konkurrenz gegenüber einen entscheidenden Vorteil: einen Rahmenvertrag mit dem bayerischen LKA, der allen Ländern und dem Bund schon jetzt ermöglicht, Palantir für ihre Polizeibehörden zu kaufen.

Ob Palantir oder eine europäische Alternative, dem Kriminologen Christian Pfeiffer machen die Nebeneffekte Sorgen, die die polizeiliche Nutzung solcher Werkzeuge hat. „Das führt zu einem Kulturwandel. Die Menschen könnten mehr Angst bekommen vor der Übermacht des Staates.“ Selbst in Polizeikreisen werde Palantir kritisch diskutiert: „Nicht jeder ist begeistert und findet, dass dieser Kulturwandel ohne Weiteres stattfinden sollte.“

Auch Constanze Kurz vom Chaos Computer Club ist besorgt. Sie befürchtet, dass die jetzige Nutzung der Software nur der Anfang sei: „In Zukunft könnten weitere Daten einbezogen werden, etwa Social-Media- oder Gesichtsdaten.“ Und überhaupt sei der tatsächliche Mehrwert der Software fragwürdig: „Vor Gericht konnte keine Partei beweisen, dass es dank der Software in Hessen weniger Straftaten gibt“, sagt sie.

Was passiert mit meinen Daten?

Eine Auswirkung des Kulturwandels, vor dem Pfeiffer warnt, zeigt sich schon jetzt: Die Polizei untersucht mit Hessendata und Co. nicht mehr nur einzelne Verdächtigte, sondern alle Menschen. Expert:innen sprechen von „Dragnet Surveillance“ oder Schleppnetzüberwachung.

Wenn Beamt:innen Abfragen durchführen, greifen die Plattformen auf riesige Datenmengen zu. Wir wissen zum Beispiel, dass Vera in Bayern mit Daten von mindestens 38,7 Millionen Menschen in Deutschland arbeitet. 60 Prozent davon sind Zeug:innen, Opfer oder Auskunftspersonen. Diese Menschen sind nicht an den Fällen beteiligt, in denen die Polizei mit den Plattformen ermittelt.

Das Bundesverfassungsgericht sprach im Jahr 2023 von einem Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung und erklärte die gesetzliche Grundlage für Hessendata im Jahr 2023 als verfassungswidrig. Hessen musste daraufhin seine Vorschriften überarbeiten. Gegen Bayern und Nordrhein-Westfalen liegen ähnliche Verfassungsbeschwerden vor.

Bei der Entscheidung ging es dem Gericht also darum, dass die Zweckbindung der Daten aufgehoben wurde. Aber Datenschützer:innen haben auch noch andere Bedenken: Sie befürchten, dass vertrauliche Daten in die USA gelangen könnten.

Das Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie in Darmstadt hat den Quellcode der Software zwar auf etwaige Schwachstellen und Hintertüren geprüft. Das Gutachten steht aber unter Verschluss, weil es sensible Daten über die IT-Infrastruktur enthält und um Palantir-Geschäftsgeheimnisse zu wahren, so die Begründung.

Constanze Kurz vom CCC gibt daher nicht viel auf das Gutachten. „Es ersetzt keine unabhängige Berichterstattung“, sagt sie. Schuld daran sei aber nicht nur Palantir als Anbieter, sondern auch das bayerische LKA als Vertragsnehmer, das sich auf diese Verschlossenheit eingelassen hat.

Eine teure Abofalle

Ein weiteres Manko: Palantir lässt sich für seine Dienste gut bezahlen.

Auch in Baden-Württemberg soll bald eine auf Gotham basierende Software an den Start gehen. Der Fünf-Jahres-Vertrag dafür kostet stolze 25 Millionen Euro. Und in Nordrhein-Westfalen haben sich die Anschaffungskosten fast verdreifacht, von 14 Millionen auf 39 Millionen Euro.

Das ist aber nur der Anfang. Es ist schwer abschätzbar, welche Kosten in Zukunft auf die Behörden zukommen. Wenn die Polizei die Nutzung ausweiten will, ist sie zumindest teilweise auf das Unternehmen angewiesen, denn Palantir-Software ist proprietär. Das bedeutet, nur Palantir kann den Quellcode einsehen und weiterentwickeln.

Das Unternehmen teilt auf Nachfrage mit, dass aber nur der Quellcode der Plattformen proprietär sei. In der Nutzung seien sie offen: „Behörden und Unternehmen können jederzeit ihre Daten exportieren und bestehende oder neue IT-Systeme anbinden. Sie behalten die volle Kontrolle über ihre Daten.“

Manche Medienberichte erzählen eine andere Geschichte. Die Polizei von New York nutzte Palantir, wollte aber nach einiger Zeit zu einem anderen System wechseln. Daher bat sie Palantir um eine Kopie der Analysen, die die Software produziert hatte. Laut der New Yorker Polizei stellte Palantir sich quer und wollte die Daten nicht in einem nutzbaren Format herausgeben.

Die Beamt:innen standen vor demselben Problem wie Nutzer:innen, die Spotify oder Instagram verlassen wollen: Es ist schwierig, den Plattformen den Rücken zu kehren, wenn man dort jahrelang alle seine Freund:innen und Playlists gesammelt hat.

Make Datenverarbeitung langweilig again

Die unkritischste Partei in der Palantir-Debatte ist wahrscheinlich nicht die Politik oder die Polizei. Es sind die Anleger:innen. Allein in den vergangenen zwölf Monaten haben sich die PLTR-Aktien im Wert fast verfünffacht, etwa 380 Milliarden US-Dollar sind sie im August 2025 zusammengerechnet wert. Dementsprechend groß ist die Euphorie an der Börse, dementsprechend groß auch das Selbstbewusstsein von CEO Alex Karp.

Die Bewertung spiegelt laut dem Palantir-Presseteam „das langfristige Potenzial wider“. Auf die Frage, wie das Unternehmen den Erwartungen der Anleger gerecht werden will, heißt es: Palantir-Lösungen werden zunehmend in neuen Branchen und Ländern eingesetzt. Der Fokus dabei läge auf „schneller Implementierung, nachweislichem Mehrwert und kontinuierlicher Innovation (zum Beispiel Integration von KI)“.

Diese Business-Buzzwords zeigen einmal mehr: Palantir ist auch nur ein Unternehmen. Es kann programmieren, aber nicht zaubern. Dafür, dass intuitive Benutzeroberflächen noch keine Revolution sind, spricht auch der Umsatz des Unternehmens: Der lag 2024 bei gerade einmal drei Milliarden Dollar.

Der Economist nennt Palantir das möglicherweise am meisten überbewertete Unternehmen aller Zeiten. Und auch der bekannte Leerverkäufer Andrew Left wettet gegen Palantir. Er veröffentlicht regelmäßig Newsletter zu Unternehmen, die seiner Meinung nach überbewertet sind. Auf X teilte er seine Einschätzung mit: „Palantir auf diesen Kursniveaus ist keine Easy-Money-Geschichte. Es ist ein hochgradig spekulatives, von einem Hype getriebenes Narrativ.“

Vieles deutet darauf hin, dass Palantir in den vergangenen Jahren zur selbsterfüllenden Prophezeiung geworden ist. Das Unternehmen konnte sich dank seines geheimnisvollen Nimbus’ und prominenter Regierungsaufträge geschickt als coole Wundererscheinung positionieren. Es hat die deutsche Polizei nicht mit einzigartiger Software überzeugt, sondern mit einem James-Bond-Minority-Report-Vibe. Aber Datenverarbeitung darf ruhig ein bisschen langweilig sein. Grundrechte und digitale Souveränität sind wichtiger als ein Vibe.

Redaktion: Rico Grimm, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Philipp Sipos; Audioversion: Iris Hochberger