Als Raul Batista de Souza verstand, dass er und seine beiden Brüder quasi versklavt worden waren, konnte er nicht anders, als über die Grausamkeit zu lachen. Es war Mitte der 1980er Jahre in Brasilien und er arbeitete seit ein paar Monaten auf einer Farm im Amazonas, die damals Volkswagen gehörte. Gerade hatte er von seinem Aufseher erfahren, dass die drei für jeweils rund 1.400 D-Mark verkauft worden waren. „Die haben mich ernsthaft für denselben Preis verkauft wie euch beide, ein alter Sack und ein Teenager“, rief er seinen Geschwistern Raimundo und Juldemar zu. Der eine war damals noch minderjährig, der andere Anfang 30. Sein Humor half Raul, die Realität zu ertragen; den Revolver an der Hüfte ihres Aufsehers, das schlammige Trinkwasser, die Gerüchte über verschwundene Arbeiter im Regenwald.

Volkswagen besaß zwischen 1973 und 1987 rund 139.000 Hektar Land im brasilianischen Bundesstaat Pará. Eine Fläche, die ungefähr anderthalbmal so groß ist wie Berlin. Dort, auf der Fazenda Vale do Rio Cristalino ließ VW Tausende Hektar Regenwald roden, um eine „Modellfarm“ für die Rinderzucht im Amazonas zu schaffen. Landwirtschaft ist ein untypisches Geschäft für den Autobauer Volkswagen; er erhielt im Gegenzug von der brasilianischen Regierung zahlreiche Steuervorteile.

Auf der VW-Farm hielten Subunternehmer Saisonarbeiter über Monate hinweg fest. Es war Zwangsarbeit und eine moderne Form der Sklaverei. Menschenrechtsaktivisten machten die Zustände Anfang der 1980er Jahre bekannt. Im August 2025 wurde Volkswagen wegen sklavenähnlicher Arbeit zu einer Millionenstrafe verurteilt, der Konzern kündigte an, Berufung einzulegen. Doch die Geschichte der Farm ist nicht nur eine Geschichte der Zwangsarbeit.

Der Ort erzählt wie unter einem Mikroskop von den Konflikten, die den Amazonas in den vergangenen Jahrzehnten geprägt haben. Er zeigt, wie die großflächige Abholzung des Regenwaldes begann – im Namen von Fortschritt und Entwicklung.

Wie Raul Batista de Souza und seine Brüder auf der VW-Farm landeten⬆ nach oben

Bis heute macht Raul Batista de Souza gern Witze. Im Oktober 2025 steht er mit verschränkten Armen an seiner Haustür: „Erst Volkswagen, dann der 7:1-Sieg von Deutschland gegen Brasilien bei der WM 2014; eigentlich sollte ich keine Deutschen hereinlassen“, scherzt der 67-Jährige und winkt in die Küche.

Raul Batista de Souza floh neun Tage durch den Regenwald, um der VW-Farm zu entkommen. | Edoardo A. González

Auf dem Gasherd stehen Reis, Bohnen, Fleisch und Kartoffeln. Nach dem Essen, mit einem ungesüßten Kaffee und einem Zahnstocher in der Hand, erzählt er seine Geschichte. Mit sieben Jahren begann er, seinem Vater auf dem Feld zu helfen. Sie bauten Reis, Maniok, Mais und Bohnen an. Später zog seine Mutter mit einigen seiner zwölf Geschwister in die Stadt, damit sie die Schule besuchen können. Kein Einzelfall: Auf der Suche nach Arbeit und Zukunftschancen zogen in den 1970er Jahren Millionen von Menschen aus ländlichen Gegenden Brasiliens in die Städte des Landes. Raul selbst blieb drei Jahre lang allein auf der Farm zurück und kam schließlich nach.

Dort lernten er und seine Brüder Raimundo und Juldemar im Jahr 1986 jemanden kennen, der Saisonarbeiter für die Volkswagen-Farm anwarb. Er versprach den Geschwistern 3.000 Cruzados für jeden Alqueiro (ungefähr fünf Hektar), den die Männer „säubern“, also abholzen. „Wir dachten, wir würden viel Geld verdienen“, erinnert sich Batista de Souza heute. „Volkswagen hatte damals einen hervorragenden Ruf.“ Um wie viel Geld es in Euro ging, lässt sich heute nicht mehr sagen, weil sich die Brüder nicht an den genauen Zeitpunkt erinnern und es damals extreme Kursschwankungen in Brasilien gab.

Die Geschwister fuhren mit zwei Dutzend weiteren Arbeitern in Richtung Westen. Der Anwerber übergab sie an seinen Chef, einen sogenannten Gato. Das waren die Subunternehmer, die von VW mit der Rodung der Farm beauftragt worden waren: Man kann sie sich wie bewaffnete Cowboys vorstellen, die die Farmen der Region mit Saisonarbeitern versorgten und diese oft wie Sklaven behandelten.

Der Gato brachte die Brüder tief in das damals noch mit Regenwald bedeckte Land der VW-Farm. Hier standen die Geschwister jeden Tag vor dem Morgengrauen auf. Sie fällten Bäume, brandrodeten Felder, pflanzten Gras für die Rinderzucht. Nachts fielen sie ausgelaugt in ihre Hängematten. Die nächste Stadt lag weit entfernt. Lebensmittel mussten sie deshalb bei den Gatos kaufen, in sogenannten Cantinhas. In den kleinen Läden gibt es alles, was man zum täglichen Leben braucht: Reis, Fleisch, Öl. Die Kosten, sagen die Gatos, würden unkompliziert vom Lohn abgezogen werden.

Die drei Brüder haben bis heute ein enges Verhältnis zueinander. | Edoardo A. González

Tagsüber bewachte ein Aufseher des Gatos die Arbeiter: „Der trug immer einen Revolver Kaliber 38 und eine Machete“, erinnert sich Raul Batista de Souza. Die Geschwister hörten Gerüchte: Flüchtige seien im Regenwald verschwunden. Mit der Zeit sehen sie Erniedrigungen, Schläge, Blut. Doch sie selbst hatten zunächst kein Problem mit den Aufsehern.

Das änderte sich, als sie ihren ersten Lohn einforderten: „Plötzlich hieß es, wir hätten Schulden“, erinnert sich Raul. Der Gato sagte ihnen, sie hätten viele Lebensmittel eingekauft. Und sie hätten ihm noch nicht die Fahrtkosten zur Farm bezahlt. Sie müssten bleiben und mehr arbeiten. Am nächsten Monatsende wiederholte sich die Szene. Ihre Schulden waren jetzt noch höher und stiegen weiter, je länger sie blieben. Nach mehreren Monaten ohne Lohn wollten die drei fort. Doch der Gato sagte: „Ihr geht nirgendwohin. Erst, wenn ihr mir zurückzahlt, was ich für euch bezahlt habe.“

„Ein Land ohne Menschen, für Menschen ohne Land“⬆ nach oben

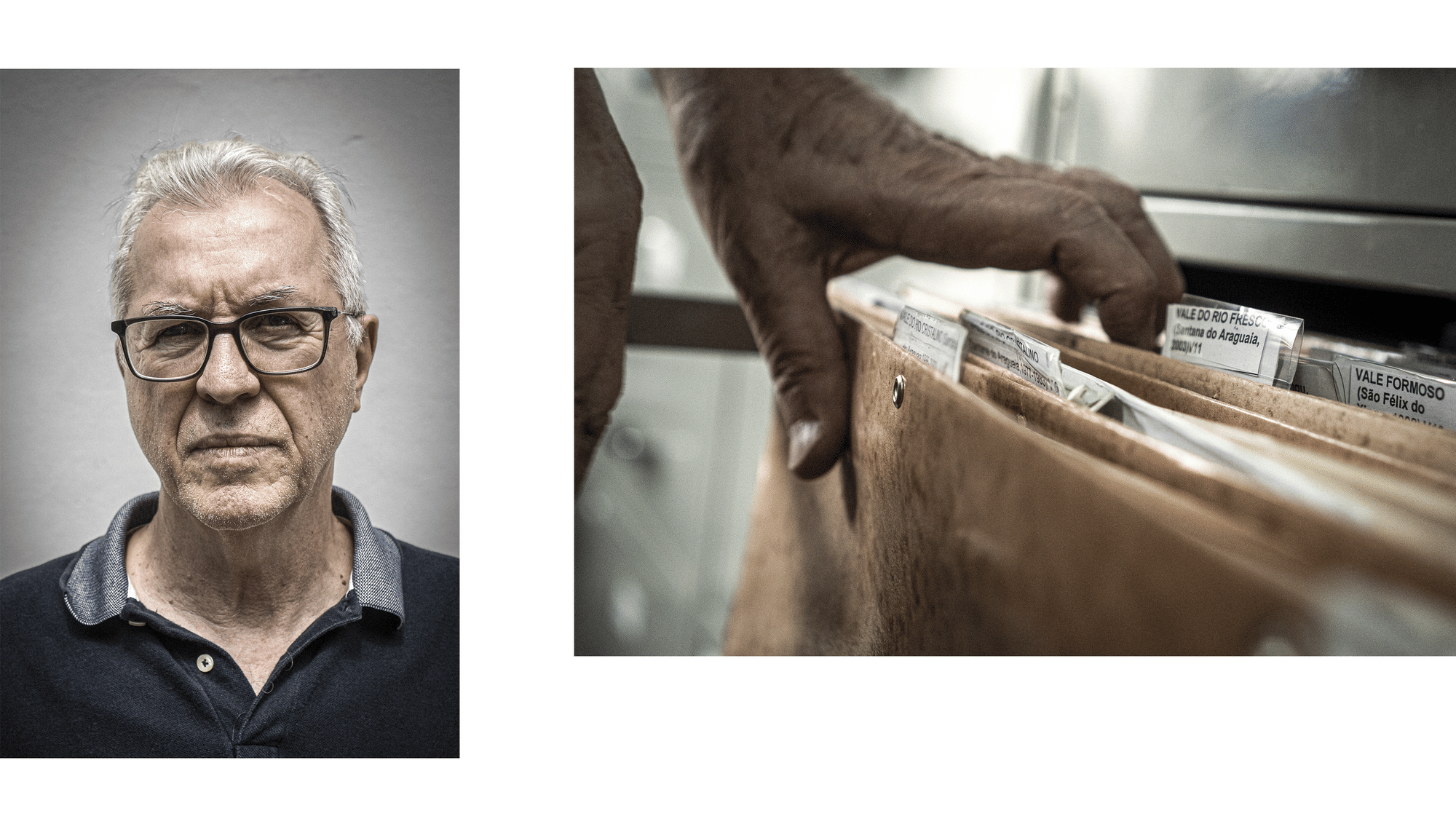

„Auf der Farm gab es ein System der fortschreitenden Verschuldung“, erklärt der Professor und Priester Ricardo Rezende Figueiras in seinem Arbeitszimmer an der Universität von Rio de Janeiro. „Je mehr man arbeitete, desto höher die Schulden.“ Der 73-Jährige kramt die Schlüssel seines Metallschranks aus der Tasche. In 20 Schubladen hat er Tausende Seiten Papier über sklavereiähnliche Arbeit im Amazonas gesammelt.

Rezende Figueiras kennt die Geschichte der VW-Farm wie kaum ein anderer: Zwanzig Jahre lang lebte er in der Region. Mit katholischen Mitstreitern dokumentierte er ab 1983 die Erfahrungen misshandelter Zwangsarbeiter:innen. Dabei sei aus einer Schwäche eine Tugend geworden: Er habe ein schlechtes Gedächtnis, sagt Rezende. „Deshalb muss ich immer alles aufschreiben.“ Über die Jahrzehnte entstand so ein einmaliges Archiv über Zwangsarbeit auf der VW-Farm. „Früher habe ich versucht, Betroffenen das Leben zu retten,“ sagt er heute. „Jetzt ist meine Mission, das Phänomen moderner Sklaverei zu verstehen.“

Während des Gesprächs zieht er immer wieder Aktenordner aus seinen Schubladen: Zeitungsartikel, Briefe, Fotos von Verletzten, Zeugenaussagen, Kritzeleien. Die angegilbten Seiten bezeugen, wie aus der vermeintlichen Modellfarm ein Albtraum für viele Arbeiter wurde und wie gewaltvoll die Zerstörung des Regenwaldes von Anfang an war.

Ricardo Rezende Figueiras hat in seinem Arbeitszimmer in Rio de Janeiro tausende von Akten über die VW-Farm gesammelt. | Edoardo A. González

In Brasilien regierte von 1964 bis 1985 eine Militärdiktatur. Volkswagen unterhielt enge Beziehungen zum Regime. Das Land war damals das Zentrum der globalen VW-Produktion, der VW-Käfer auch in Brasilien das Massenprodukt einer Generation, die vom wirtschaftlichen Aufschwung träumte. Sicher „foltern Polizei und Militär Gefangene“, sagte der damalige VW-Chef in Brasilien 1973 der Süddeutschen Zeitung. „Aber eine objektive Berichterstattung müsste jedesmal dazufügen, dass es ohne Härte eben nicht vorwärtsgeht.“

Das war das Versprechen des Militärregimes: Es sollte vorwärtsgehen. Im Namen von „Fortschritt“ und „Modernisierung“ plante die Regierung deshalb, den Amazonas zu besiedeln und wirtschaftlich nutzbar zu machen: Sie wollte Straßen, Dämme und Kraftwerke bauen, um Menschen in die Region zu ziehen. Politiker und Generäle erklärten die Region zum „Land ohne Menschen für Menschen ohne Land“ – und den Regenwald zur „Wildnis“, die unterworfen und wirtschaftlich genutzt werden sollte. Die indigene Bevölkerung spielte in der Erzählung keine Rolle.

Die Besiedlung des Amazonas: Eine Geschichte der Gewalt⬆ nach oben

Die Umstrukturierung der Region war ein gigantisches Vorhaben: Das brasilianische Amazonasgebiet ist etwa 14-mal so groß wie Deutschland. Deshalb suchte das Regime die Zusammenarbeit mit Großkonzernen. Sie sollten erledigen, was der Staat alleine nicht schaffte: die großflächige Rodung des Regenwaldes, technologisch versierte Rinderzucht, die Ansiedlung von Menschen. Der Süden des Bundesstaates Pará wurde damals zum Eintrittstor in das Geschäft. Die arme Stadtbevölkerung kam mit Lastwagen und Bussen auf der Suche nach Arbeit, die neuen Großgrundbesitzer mit Kleinflugzeugen.

VW stieg 1973 in das Geschäft ein. Volkswagen do Brasil gründete gemeinsam mit einer brasilianischen Firma die Companhia Vale do Rio Cristalino Ltda (CVRC) und kaufte das Land am Cristalino-Fluss laut dem Historiker Antoine Acker für insgesamt 7,3 Millionen D-Mark. Ihm zufolge wollte der Konzern den Wald roden, Weidegras anpflanzen und 100.000 Rinder ansiedeln und sah das Projekt auch als Teil einer größeren Mission. Wolfgang Sauer, der am 1. Juli 1973 Vorsitzender von VW do Brasil wurde, sagte später über das Projekt: „Wir waren nicht nur Viehzüchter, wir brachten die Zivilisation.“

An diesem Posten kontrollierten bewaffnete Wachen den Zugang zur Fazenda. | Edoardo A. González

Nach Sauer ist bis heute eine Schule benannt, die VW damals baute. Aus dem alten Hauptsitz der Farm ist heute ein kleines Dorf geworden. Am Ortseingang steht eine Tankstelle mit einem Hotel und einem Restaurant, zwei Kühlschränken voller Alkohol und zwölf verschiedenen Fleischgerichten auf dem Menü. Lastwagen voller Soja, Rinder und Holz fahren vorbei, Gauchos treiben Rinderherden über die Wiesen. Der ehemalige Wachposten liegt in Ruinen, genau wie einige der Residenzen, in denen die höheren Angestellten lebten. Zum Beispiel der Verwalter Friedrich Brügger, der 2017 in einem Interview mit der ARD sagte: „Der Brasilianer ist ein böser Mensch.“

Hier am alten Hauptsitz der Cristalino-Farm siedelte VW rund 400 Menschen an: Arbeiter, Verwalter, Fahrer, Sicherheitsleute, Lehrer und deren Familien. Mit der Rodung des Gebietes beauftragte der Konzern hingegen Subunternehmer: Die Gatos brachten jedes Jahr mehr als 1.000 Saisonarbeiter auf die Farm, um den Wald abzuholzen, Gras zu pflanzen und Zäune aufzustellen. Sie wurden weit entfernt vom Hauptsitz untergebracht. Für den Konzern war das mutmaßlich ein sehr günstiger Weg, das Land zu roden. Für die Gatos war es ein lukratives Geschäft auf dem Rücken von Menschen wie Raul, Raimundo und Juldemar Batista de Souza, die auf der Suche nach Arbeit herkamen und unter sklavereiähnlichen Zuständen die Abholzung des Amazonas ins Rollen brachten.

Einige der Gebäude, die VW damals baute, liegen heute verlassen in der Landschaft. | Edoardo A. González

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie „erfolgreich“ diese Umstrukturierung war: Laut Greenpeace wurde bis 1970, also drei Jahre bevor VW das Land kaufte, nur etwa ein Prozent des Amazonas-Regenwaldes abgeholzt. Seither hat der Amazonas rund 850.000 Quadratkilometer Wald verloren. Das sind ungefähr 20 Prozent des gesamten Regenwaldes und eine Fläche, die doppelt so groß ist wie Deutschland. Schätzungen gehen davon aus, dass während der Besiedlung des Amazonas mindestens 8.530 Indigene ermordet und mehr als 85.000 Menschen in sklavereiähnlichen Zuständen gehalten wurden. Und jene Straßen, die Militärregime und Unternehmen zur „Eroberung“ des Amazonas bauten, brachten nicht nur Abholzung und Landraub, sondern auch illegale Goldminen, Wildtierhandel und Holzdiebe in die Region.

„Es ist eine Geschichte voller Gewalt“, sagt der Wissenschaftler Ricardo Rezende Figueiras in Rio de Janeiro. „Für diejenigen, die kamen, und diejenigen, die bereits hier waren.“

Neun Tage Flucht durch den Regenwald⬆ nach oben

Zurück zu Raul Batista de Souza. Seine beiden Brüder sind inzwischen eingetroffen: Raimundo, ein drahtiger Mittfünfziger, mit einem T-Shirt voller Eifeltürmen. Und Juldemar, der Älteste der drei. Gemeinsam erinnern sie sich daran, wie die Aufseher die Brüder gewaltsam voneinander trennten, als sie merkten, dass die fortwollten: Der Gato ließ Juldemar und Raimundo mit einem kleinen Lastwagen in einen weit entfernten Teil der Farm bringen. Die Entfernung sollte ihren Widerstand brechen. „Bis heute kann ich den Moment nicht vergessen“, sagt Raul kopfschüttelnd, seine Stimme bricht. Raimundo nickt schweigend. Er war damals noch ein Teenager.

Juldemar und Raimundo erkrankten an Malaria, sie litten wochenlang unter Fieber, Schüttelfrost und Gliederschmerzen. „Ich musste trotzdem arbeiten“, sagt Raimundo knapp. Ihm selbst ging es damals nach einigen Wochen besser, doch Juldemar hat sich bis heute nicht von der Erkrankung erholt. Er ist in sich gekehrt, verliert nur selten ein Wort und lebt bei seiner Schwester, die ihn pflegt.

Raul, Raimundo und Juldemar Batista de Souza warten bis heute auf eine Entschuldigung von VW. | Edoardo A. González

Raul wagte einige Wochen nach der Trennung die Flucht, gemeinsam mit einem weiteren Arbeiter. Die erste Nacht liefen die beiden durch einen Fluss, um keine Spuren zu hinterlassen. Anschließend irrten sie insgesamt neun Tage durch den Regenwald. Manchmal liefen sie stundenlang im Kreis. Nachts bauten sie sich ein Dach aus Bananenblättern, um sich vor dem Regen zu schützen.

„Der Hunger war die ersten drei Tage am schlimmsten“, sagt er. „Jeder Tag hat sich wie ein ganzes Jahr angefühlt.“ Die beiden ernährten sich von Palmfrüchten und manchmal nur von einer Prise Salz, das sie eingepackt hatten. Einmal fanden die beiden eine Schildkröte. „Wir haben ein Feuer gemacht, die Schildkröte aufgeschnitten, das Blut abgegossen, sie gebraten, mit Salz bestreut und gegessen“, sagt Raul. „Ich hatte noch nie so etwas Köstliches gegessen.“

Raul und sein Begleiter hatten Angst: „Alle, die von der Farm flohen, wurden verfolgt, gefangen genommen und zurückgebracht“, sagt er. „Diejenigen, die nicht im Busch getötet wurden, wurden geschlagen und gefesselt im Freien über Nacht liegen gelassen.“ Die beiden achteten deshalb penibel darauf, ihre Machete so wenig wie möglich zu nutzen: „Wer im Wald einen abgeschnittenen Ast sieht, weiß, dass dort jemand vorbeigekommen ist“, erklärt er. Aus der damaligen Angst ist mit den Jahren eine Gewohnheit geworden: Bis heute versuche er, bei seinen Jagdausflügen keinen Ast abzuschneiden, sagt er.

Die beiden Flüchtenden verzweifelten zunehmend. Nach sechs Tagen kletterte Raul auf einen Baum, um einen Ausweg zu finden. Doch wohin er auch blickte, er sah nur Wald. Er stieg hinab, setzte sich hin und zündete sich eine Zigarette an. Plötzlich hatte er einen Einfall: Wenn er immer der aufgehenden Sonne folgen würde, müsste er irgendwann in seiner Heimatregion ankommen, Goias. Drei Tage später schafften die beiden es aus dem Regenwald heraus.

Die nächstgelegene Siedlung, Santana do Araguaia, lag eigentlich nicht mehr weit entfernt. Doch dorthin konnten sie nicht. Die Stadt war quasi VW-Land, und die Gatos hatten dort beste Verbindungen, bewaffnete Aufseher und Freunde bei der Polizei.

Soja, Fleisch und Bolsonaro: VWs Erbe in Santana do Araguaia⬆ nach oben

Santana do Araguaia entstand als Arbeitersiedlung für einen Schlachthof, den VW damals baute. Heute spiegelt der Ort das Bolsonaro-Brasilien wie kaum ein anderer Ort wider und illustriert, wie aus den Umstrukturierungsfantasien von Militärregime und Unternehmen Wirklichkeit wurde. Männer mit Sombreros, ein Dutzend evangelikale Kirchen und zahlreiche Grillrestaurants, die mit Bluetooth-Lautsprechern die Straßen mit brasilianischer Country-Musik beschallen.

Ein Hotel, das VW für Funktionäre baute, ist bis heute die beste Bleibe der Stadt. Jeden Abend füllt sich der Parkplatz mit den Jeeps der umliegenden Fleisch- und Sojafarmen, die die gesamte Region dominieren. Der rechtsextreme Ex-Präsident Jair Bolsonaro erhielt hier bei den vergangenen Wahlen 64 Prozent aller Stimmen.

Wer im Ort nach Volkswagen fragt, bekommt oft eine ähnliche Antwort zu hören: „Der Konzern war das Beste, was der Region passieren konnte“, sagt ein Mann in einem Geschäft, das alles verkauft, was man hier auf einer Farm braucht: Sattel, Hüte, Macheten. Dank Volkswagen sei Entwicklung in die Region gekommen, sagt er. „Vorher hat es hier nichts gegeben.“ Die Berichte über Zwangsarbeit? „Eine Verschwörung der linken Regierung und katholischer Marxisten, die den Lügen einiger Streuner glauben.“

Ein Hotel, das VW bauen ließ, ist bis heute ein beliebter Erholungsort in Santana do Araguaia. | Edoardo A. González

„Die größte Lehre aus dieser Geschichte ist, wie wichtig die Partnerschaft zwischen dem Militärregime und Großunternehmen war, um den sogenannten Arco do Desmatamento zu schaffen, die Zone mit der höchsten Entwaldungsrate Brasiliens“, sagt der Historiker Antoine Acker, Autor von „Volkswagen in the Amazon“. Dass es heute mehr Rinder als Menschen im Amazonas gibt, sei „das Produkt von solchen Pionierprojekten, die damals begonnen wurden.“

„Die VW-Farm war das erste großflächige Experiment zur Agrarmodernisierung der Viehzucht in Brasilien“, sagt er. Das Ziel der Farm: Rinder sollten tauglich für den Amazonas werden. In seinem Buch beschreibt Acker, wie VW damals hochmoderne Computer auf der Farm einsetzte und Experimente mit verschiedenen Rinderrassen dem Ziel dienten, die Tiere an den Amazonas anzupassen. Das Militärregime wiederum machte sogar Werbung in internationalen Wirtschaftszeitungen für das VW-Projekt, um weitere Investoren anzulocken. „Das hat den Weg für weitere agronomische Experimente geebnet“, sagt er. „Und die wiederum haben dazu geführt, dass Viehzucht heute die wichtigste wirtschaftliche Aktivität im Amazonas ist und der entscheidende Grund für Entwaldung.“

Wer heute dort über das Land fährt, sieht das Erbe dieser Arbeit: Eine Farm reiht sich an die nächste, Reklametafeln werben für Rinderrassen mit den besten Genen, Drohnen für die Viehzucht oder moderne Traktoren. Das ist laut Acker auch die Folge einer Pfadabhängigkeit, die das VW-Projekt schuf: „Wer einmal den Wald abholzt und das Land umstrukturiert, hat nachher kaum andere Optionen, als es für Viehzucht oder Sojaanbau zu nutzen“, sagt er.

Auf der Farm setzte VW laut Acker viele Pestizide und toxische Düngemittel ein. Das habe die Böden nachhaltig so verschlechtert, dass sie inzwischen nur noch für den Sojaanbau nutzbar sind – ein weiterer Treiber großflächiger Entwaldung. Brasilien ist heute der größte Sojaproduzent der Welt. Rund 56 Prozent aller Sojaimporte in die Europäische Union stammen von dort, obwohl die Produktion oft mit Landkonflikten und Abholzung zusammenhängt.

Gauchos treiben eine Rinderherde über die ehemalige VW-Farm. | Edoardo A. González

„Eine Wunde heilt nicht, wenn man sie nicht säubert“⬆ nach oben

Zurück in Rio de Janeiro, wo Ricardo Rezende Figueiras seinen Aktenschrank wieder verschließt. Er hat es eilig, muss später noch ein Flugzeug erwischen. Neben seiner Arbeit als Professor reist er regelmäßig durch das Land, um auf Bühnen, in Konferenzsälen und mit anderen Wissenschaftlern über moderne Sklaverei zu sprechen.

Warum er es nach all den Jahren weiterhin so wichtig findet, über die VW-Farm zu sprechen? „Weil eine Wunde nicht heilt, wenn man sie nicht reinigt“, sagt er. „Volkswagen wurde von der brasilianischen Regierung beauftragt, Entwicklung zu bringen, nicht Tod, Sklavenarbeit oder Abholzung.“

Viele der ehemaligen Zwangsarbeiter seien bereits verstorben. „Die haben keine Gerechtigkeit erlebt“, sagt er. Es brauche Anerkennung, Aufarbeitung und Entschädigung. Viele der ehemaligen Zwangsarbeiter leben bis heute in Armut. Die allermeisten haben nie über ihre Erfahrungen gesprochen. Ihre Namen und Geschichten sind unbekannt. Und mit jedem Jahr, das vorbeizieht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Vergessenheit geraten. Deshalb will Rezende Figueiras weiter daran arbeiten, an das Erbe von Volkswagens Amazonasfarm zu erinnern.

Es ist ein Erbe, das nicht nur in seinen Aktenschränken sichtbar ist. Es hat sich in ein ganzes Territorium eingeschrieben. In die Wirtschaftsstruktur der Region, die heute von der Fleisch- und Sojaproduktion lebt. In die Landschaft, die heute karg und trocken daliegt. In die Stadt Santana do Araguaia. In die Schotterstraßen, die durch VW geschaffen wurden und die heute LKW-Ladungen voller Soja, Fleisch und Holz aus der Region in die Welt bringen.

Und in die Erinnerung jener, die dort unter sklavereiähnlichen Zuständen festgehalten worden sind. Raul Batista de Souza erinnert sich, wie er an einem besonders frustrierenden Tag seiner Flucht lachend den Kopf geschüttelt hat. „Ich kanns nicht glauben“, sagte er zu seinem Begleiter. „Ein paar hundert Jahre nachdem unsere Vorfahren als Sklaven aus Afrika hergebracht worden sind, sind wir jetzt dran.“ Dann habe er ihn gefragt: „Ob die damals wohl auch Witze machten, um all die Gräuel zu vergessen?“

Redaktion: Rico Grimm und Rebecca Kelber, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Gabriel Schäfer, Audioversion: Christian Melchert