Im Juli 2025 gab es einen Wendepunkt im internationalen Klimarecht. Der Internationale Gerichtshof (IGH) entschied, dass alle Staaten rechtlich zum Klimaschutz verpflichtet sind. Das Gericht stellte fest: Umweltschutz ist ein Menschenrecht. Staaten können für Klimaschäden haftbar gemacht werden und verstoßen gegen internationales Recht, wenn sie keine ausreichenden Maßnahmen ergreifen.

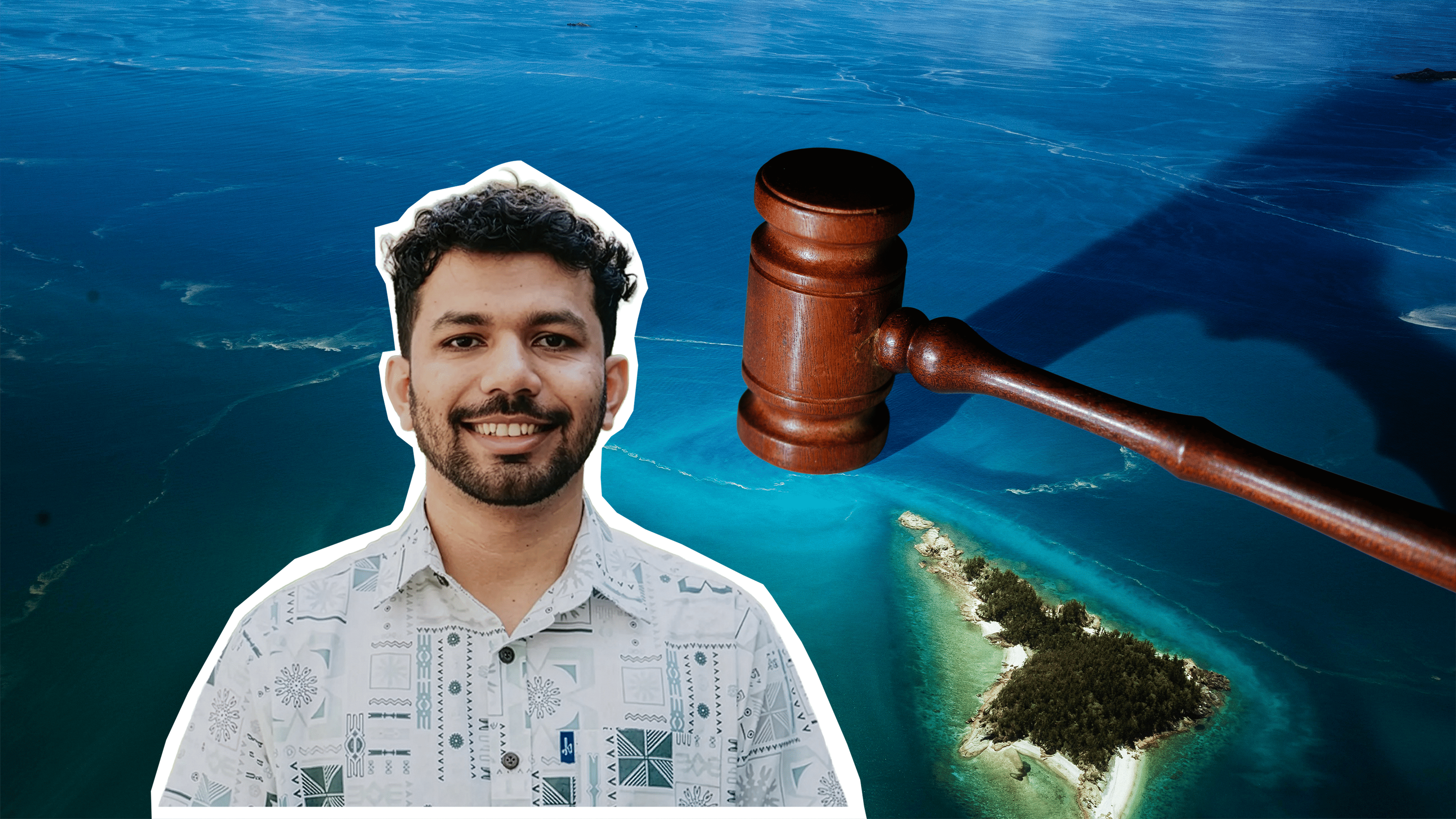

Vishal Prasad war verantwortlich dafür, dieses Thema vor das höchste Gericht der Welt zu bringen. Der 29-jährige ist Kampagnendirektor der Studierendengruppe „Pacific Islands Students Fighting Climate Change“ (PISFCC). Für ihren Erfolg vor Gericht erhielt die Gruppe vor wenigen Wochen den alternativen Nobelpreis (Right Livelihood Award). Hier erzählt Vishal Prasad, wie ihn seine Heimat Fidschi prägte und warum sich Europa nicht länger vor seiner Verantwortung drücken kann.

Vishal, wie betrifft dich die Klimakrise persönlich – und warum hat dich das motiviert, aktiv zu werden?

Unsere Kampagne begann 2019 mit 27 Jurastudierenden, die Wege suchten, Klimagerechtigkeit durch das Völkerrecht voranzutreiben. Einer der Gründe war, dass wir die verheerendsten Folgen des Klimawandels im Pazifik hautnah erleben. Die internationale Reaktion blieb weit hinter dem Nötigen zurück. Der Gang zum IGH war ein Weg, die globale Reaktion auf den Klimawandel zu stärken.

Ich selbst komme aus Fidschi. Seit ich mich erinnern kann, erleben wir schwerwiegende Auswirkungen des Klimawandels. Wir sehen, welche Verwüstung und Zerstörung die Zyklone anrichten und was es bedeutet, sich danach immer wieder neu aufzubauen. Unsere Großeltern erzählen uns, dass die heutigen Stürme und Hurrikane nicht natürlich sind, dass es nicht immer so war.

Ein Moment, der mich sehr geprägt hat, war der Besuch eines der ersten Dörfer in Fidschi, deren Bewohner aufgrund des Klimawandels umgesiedelt wurden. Heute ist das Land ihrer Vorfahren nur noch Sumpf. Es war eine erschütternde Erfahrung, bei der mir bewusst wurde, dass es bei unserer Arbeit um Menschen geht, die tagtäglich mit den schwersten Auswirkungen des Klimawandels kämpfen. Viele, deren Leben durch den Klimawandel völlig erschüttert und entwurzelt wurde, haben keinerlei Unterstützung oder Möglichkeiten, sich zu wehren. Unsere Kampagne versucht in vielerlei Hinsicht, diese Ungerechtigkeiten zu korrigieren, indem sie Staaten ein Instrument gibt, um stärkere Maßnahmen einzufordern.

Was bedeutet der Alternative Nobelpreis für euer Projekt?

Die Auszeichnung ist ein großer Erfolg. Sie hilft uns in drei Bereichen: Erstens erkennt sie das Potenzial an, mit dieser Kampagne echte systemische Veränderungen in Richtung Klimagerechtigkeit zu erreichen. Zweitens erzählt sie der ganzen Welt von der Kraft junger Menschen und macht unsere Geschichte sichtbar. Und drittens stärkt sie unsere aktuelle Arbeit, die darin besteht, das Gutachten des IGH umzusetzen.

Wie kann die Auszeichnung konkret die Arbeit gegen die Klimakrise unterstützen? Es ist schön, Anerkennung zu bekommen, aber welchen Nutzen hat der Preis wirklich?

Damit das Gutachten Wirkung entfaltet, müssen wir Menschen mobilisieren, ob in Verhandlungen, in der Wissenschaft oder in der Politik. Dazu müssen mehr Menschen wissen, was der IGH entschieden hat und was das bedeutet. Die Auszeichnung hilft uns, Bewusstsein zu schaffen und damit mehr Menschen zum Handeln zu bewegen.

Viele andere Länder hatten bereits erfolgreiche nationale Klimaklagen. 2021 verpflichtete unser Bundesverfassungsgericht die Regierung zu strengeren Zielen. Trotzdem läuft der Klimaschutz momentan alles andere als gut. Der IGH hat ja nur eine „beratende“ Rechtsauskunft erteilt. Was verändert es wirklich?

Das Gutachten ist zwar kein klassisches Urteil, bezieht sich in der Interpretation aber auf bindendes Völkerrecht. Damit gibt es Klarheit über die rechtlichen Pflichten der Staaten. Das kann nationale Klagen stärken, aber auch internationale Verhandlungen beeinflussen, etwa bei der COP.

Die Klarheit des IGH ist ein wichtiges Instrument, um unsere Ambitionen zu steigern, mehr Gerechtigkeit einzufordern und Regierungen sowie Institutionen stärker in die Verantwortung zu nehmen. Das ist heute dringender denn je.

Damit wir Fortschritte sehen, müssen Menschen sich auf kreative Weise mobilisieren. Wir haben jetzt ein Werkzeug in der Hand. Wie wir es nutzen, liegt an uns.

Als du 2019 der Kampagne beigetreten bist, erlebte Deutschland den bisherigen Höhepunkt seiner Klimabewegung. Heute haben Deutschland und Europa die Klimakrise wieder weiter nach unten auf der Prioritätenliste rutschen lassen. Wie ist es eurem Projekt gelungen, den Klimawandel über einen so langen Zeitraum auf der Agenda zu halten?

Es gab keine Alternative. Der Pazifik ist weltweit eine der am stärksten gefährdeten Regionen, und wir erleben die Klimakrise aus erster Hand. Wir wissen, dass es den kommenden Generationen noch schlimmer gehen wird, wenn wir jetzt nicht den Kurs ändern. Den Luxus, aufzuhören, eine Pause zu machen oder alles noch einmal zu überdenken, hatten wir nicht. Es war durch Notwendigkeit angetrieben.

Wie ist es, zuzusehen, wie große Emittenten wie die USA oder die EU beim Klimaschutz zögern?

Die Klimakrise ist nicht nur ein Problem des Pazifiks, sondern ein globales. Die Auswirkungen werden früher oder später in allen Teilen der Welt spürbar sein. Dennoch ist die Dringlichkeit in vielen großen Ländern noch nicht angekommen, obwohl sie wissen, was zu tun wäre. Sie kennen den wissenschaftlichen und ökonomischen Konsens, aus fossilen Energien auszusteigen und einen gerechte Energiewende zu vollziehen. Doch dieses Wissen wird nicht in Handeln übersetzt. Diese Diskrepanz ist frustrierend.

Ich hoffe, dass die deutliche Rechtslage jetzt eine zusätzliche Motivation bietet, uns alle zu schützen. Es geht nicht um eine Region, die tausende Kilometer entfernt ist. Es geht um uns alle, und um die Zukunft aller Generationen. Wir denken viel zu oft nur an uns selbst, dabei tragen wir alle die Verantwortung, eine Welt zu hinterlassen, die für kommende Generationen lebenswerter ist. Auch in Deutschland und Europa.

Was erwartest du konkret von Ländern wie Deutschland?

Alle Staaten müssen den Vorgaben des IGH folgen. Das ist jetzt ein absolutes Muss. Wenn Länder ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, hat das Konsequenzen.

Wir können es uns nicht leisten, dass Europa Klimaschutz blockiert oder sich weigert, die Vorgaben des Rechts umzusetzen. Europa sollte bei der COP30 im November mit gutem Willen verhandeln und das Pariser Abkommen endlich erfüllen. Die EU hat ihre NDCs (Nationally Determined Contributions) noch nicht eingereicht. Laut IGH müssen diese aber substanzielle Beiträge zum 1,5-Grad-Ziel leisten.

Außerdem haben Industrieländer die Pflicht, finanzielle Unterstützung zu leisten, um ärmere Länder bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels und bei Verlusten und Schäden zu unterstützen. Diese Diskussion wird zu selten geführt, dabei ist sie für die Klimagerechtigkeit zentral. Länder, die den Klimawandel verursacht haben, tragen nun die rechtliche Verantwortung und Pflicht, Länder zu unterstützen, die ihn eben nicht verursacht haben.

In Deutschland wollen viele etwas tun, fühlen sich dabei aber klein und unbedeutend. Was würdest du jemandem raten, der den allerersten Schritt gehen möchte, einfach aufzustehen und aktiv zu werden?

Studien zeigen, dass 80 bis 87 Prozent der Menschen weltweit stärkere Klimamaßnahmen wollen. Diese Unterstützung müssen wir bündeln. Deshalb ist es wichtig, sich mit anderen zu vernetzen und Teil einer Bewegung zu werden. Koalitionen sind dabei besonders wirkungsvoll. Alle zivilgesellschaftlichen oder sonstigen sozialen Gruppen, die oft getrennt agieren, müssen zusammenarbeiten. Gemeinsam haben unsere Forderungen an Regierungen eine ganz andere Wirkung.

Man muss auch verstehen – und dafür gibt es Daten und Studien – dass nur eine Handvoll Unternehmen das Klimaproblem wirklich verursacht. Sie profitieren vom Ausbau fossiler Brennstoffe, unterstützt durch enorme Summen an Subventionen der Regierungen. Dieser Kreislauf ist der Kern des Klimaproblems, und er muss durchbrochen werden. Das Geld könnte stattdessen in eine gerechte Energiewende fließen, die für alle vorteilhafter wäre. Doch das passiert nicht. Dieselbe Politik und der Einfluss von Konzernen setzen sich fort, auf Kosten der Menschen und der Umwelt.

Um echte Veränderung zu bewirken, reichen einzelne Aktionen nicht. Wir müssen uns zusammenschließen, um gemeinsam Druck auf diese großen Akteure und deren Machtstrukturen auszuüben.

Was nehmt ihr euch als Nächstes vor?

Wir arbeiten daran, das Gutachten in konkretes Handeln umzusetzen: in der Politik, der Wissenschaft, oder über Gerichtsverfahren. Die COP30 ist ein wichtiger Meilenstein dafür. Regierungen, Wissenschaft, und Zivilgesellschaft müssen alle zusammenarbeiten, um die Empfehlungen des Gerichts mit Leben zu füllen.

Redaktion: Isolde Ruhdorfer, Schlussredaktion: Nina Roßmann, Bildredaktion: Gabriel Schäfer, Audioversion: Christian Melchert und Iris Hochberger