Als Mitglied hast du Zugriff auf diesen Artikel.

Ein Krautreporter-Mitglied schenkt dir diesen Artikel.

ist Krautreporter-Mitglied und schenkt dir diesen Artikel.

Was haben die meisten Artikel oder Beiträge, in denen es um Kinder und Jugendliche geht, gemeinsam? Genau: Die Kinder und Jugendlichen selbst werden nicht gefragt. Selbst in Dokus oder Studien, in denen es darum geht, wie selten Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, mitzuentscheiden, werden die Kinder und Jugendlichen regelmäßig vergessen. Ausgerechnet.

Umso wichtiger ist es, dass es Studien gibt, die junge Menschen selbst befragen. So wie die neue Studie „Demokratisierung des Lernens in der Schule“ der Bertelsmann-Stiftung. Über 1.000 Kinder zwischen 12 und 16 wurden dazu befragt, in welchem Ausmaß sie mitbestimmen dürfen. Heute schaue ich mir die wichtigsten Ergebnisse an.

Noch ein kurzer Schwenk vorab: Die Autor:innen der Studie betonen direkt zu Beginn, dass Mitbestimmung in der Schule nicht nur die Selbstwirksamkeit der Schüler:innen stärkt, sondern sogar ihre schulische Leistungen – und hier schließt sich der Kreis zu unserem Report „Brandmauer Schule“ – wesentlicher Bestandteil von Demokratiebildung ist. Denn: Es reicht nicht, Demokratie auswendig zu lernen, man muss sie schon mal zwischendurch erfahren, damit man sie gut finden kann. Nun aber zu den Ergebnissen. Die wichtigsten drei Felder sind aus meiner Sicht 1.) die Mitbestimmung im Unterricht, 2.) die Möglichkeit der Schüler:innen, den Unterricht zu bewerten und 3.) ob die Schüler:innen das Gefühl haben, dass ihre Sicht in der Schule überhaupt eine Rolle spielt.

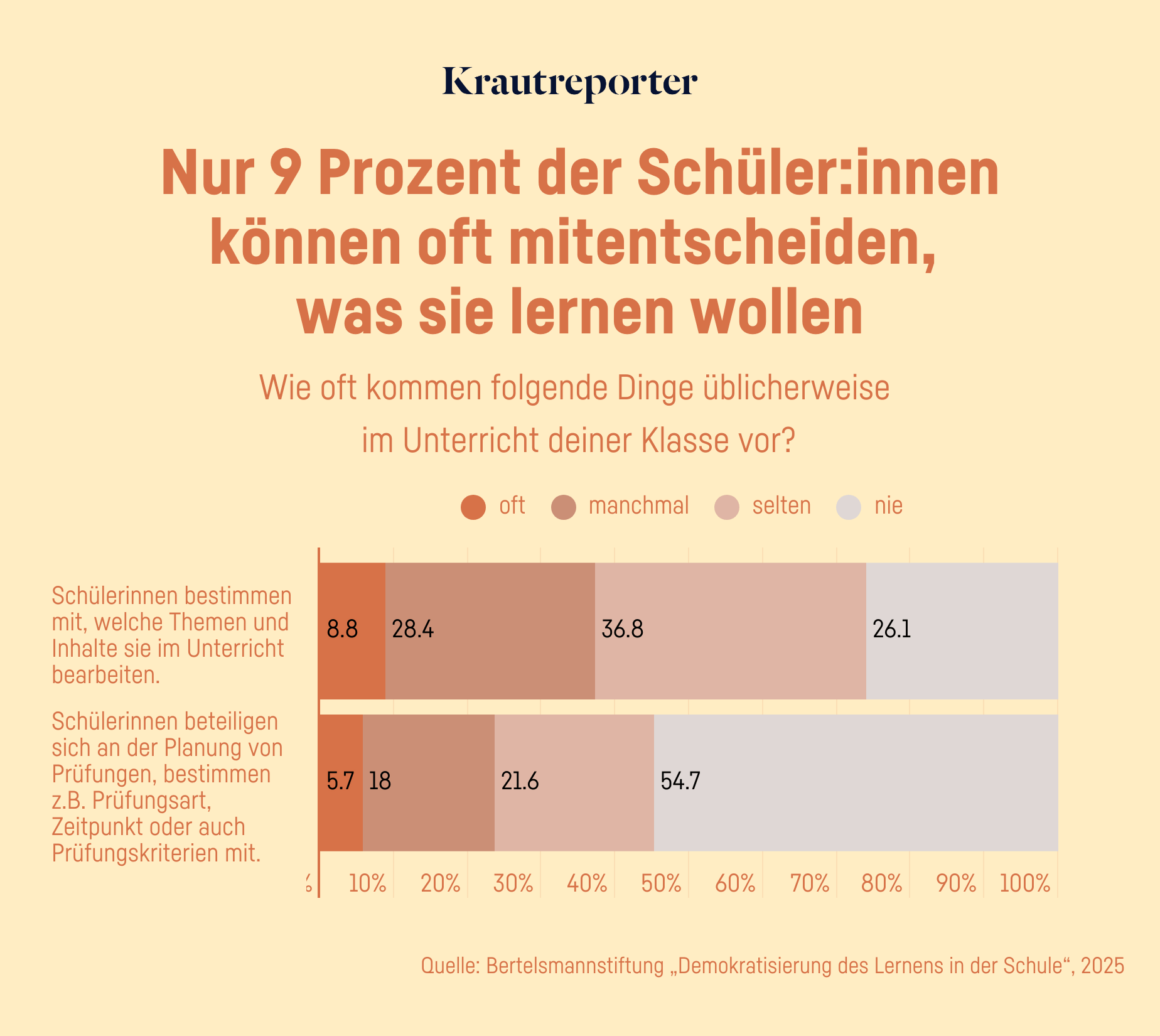

Nur neun Prozent können oft mitentscheiden, was sie lernen wollen⬆ nach oben

Bei den meisten Schüler:innen beschränkt sich die Mitbestimmung auf Organisatorisches. Also: Wir stellen gemeinsam Klassenregeln auf! Wir entscheiden gemeinsam, wohin wir auf Klassenfahrt fahren! Wir dürfen entscheiden, mit wem wir in der Gruppenarbeit zusammenarbeiten wollen!

Das ist schön, aber auch the bare minimum.

Nur neun Prozent können oft mitentscheiden, welche Themen und Inhalte sie bearbeiten im Unterricht. Das heißt auch: Mehr als 90 Prozent können nie, selten oder nur manchmal mitentscheiden, was sie lernen, und bekommen das, womit sie sich beschäftigen sollen, vorgelegt. Das lernst du jetzt! Keine Diskussion!

Beim Thema Prüfungen dürfen Schüler:innen am wenigsten mitentscheiden. Nur knapp 6 Prozent sind an der Planung von Prüfungen beteiligt, bestimmen also zum Beispiel die Prüfungsart, den Zeitpunkt oder die Prüfungskriterien mit. In einem Schulsystem, das im Wesentlichen darauf ausgelegt ist, eine Prüfung nach der nächsten abzulegen, ist das enorm wenig. Das beschreibt auch eine Schülerin in der Studie: „Prüfungen spielen auch eine viel zu große Rolle. Man ist die Hälfte der Zeit mit Prüfungen beschäftigt.“

Ein Detail heben die Autor:innen der Studie hervor. Seit ich mich mit der Partizipation von Kindern und Jugendlichen beschäftige, begegnet mir dieses Detail immer wieder: Schüler:innen haben umso weniger Gelegenheiten zur Partizipation, je stärker diese die Entscheidungen und das Handeln der Lehrkräfte im Unterricht betreffen. Die Frage der Partizipation von Schüler:innen war schon immer und ist weiterhin in erster Linie eine Machtfrage. Lehrkräfte müssen – wenn sie die Beteiligung von Schüler:innen ernst meinen – Macht über ihren Unterricht und ihr Handeln abgeben.

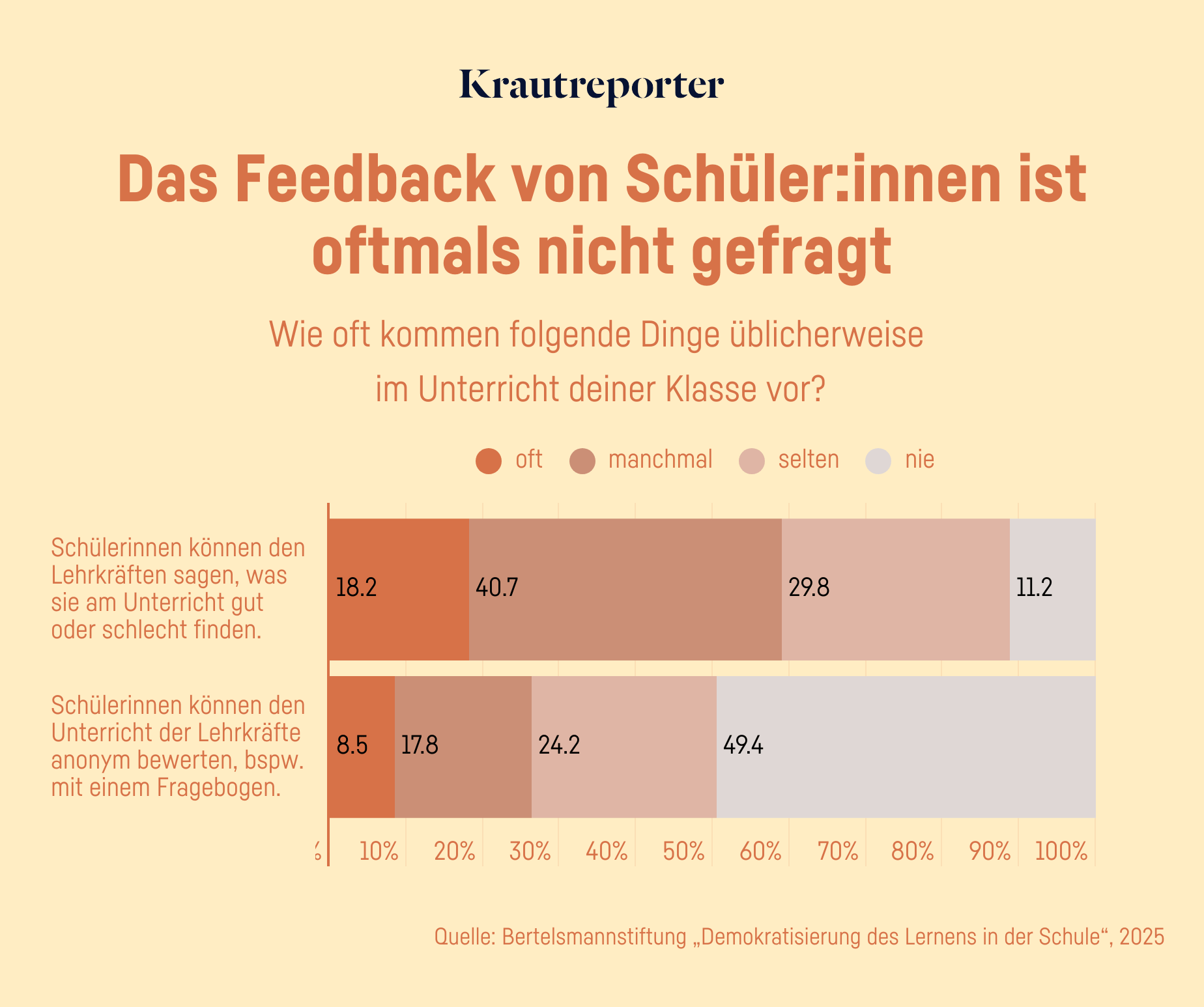

Soo, Zeit für Feedback! Aaah, schade, die Stunde ist schon vorbei …⬆ nach oben

Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht daran, dass meine Lehrkräfte jemals aufrichtig interessiert daran waren, wie uns der Unterricht gefällt. Die Möglichkeit, über einen Fragebogen oder eine Online-Umfrage anonym Feedback zu geben, hatten wir sowieso nicht.

Daran hat sich bis heute offenbar nicht sonderlich viel geändert. Immerhin: 18 Prozent der Schüler:innen können ihren Lehrkräften oft sagen, was sie am Unterricht gut oder schlecht finden. 41 Prozent können das allerdings selten oder nie. Und bei den Möglichkeiten, anonymes Feedback zu geben, sieht es noch schlechter aus. Rund neun Prozent können dies oft tun, fast drei Viertel der Schüler:innen aber nie oder selten.

Ich weiß ja, dass hier viele Lehrkräfte mitlesen: Falls du dazu gehörst, würde mich sehr interessieren, ob du regelmäßig bei jeder Klasse, die du unterrichtest, anonym Feedback einholst – und wenn nein, was dich davon abhält. Schreib mir gerne an bent@krautreporter.de !

Ehm, könntest du bitte nicht versuchen, eine Entscheidung zu beeinflussen? Danke.⬆ nach oben

Der aus meiner Sicht dritte wichtige Punkt der Studie trägt den klobigen Titel „schulische Responsivität“. Gemeint ist, inwieweit die Schule aus Sicht der Schüler:innen ihre Interessen und individuellen Bedürfnisse wahrnimmt, ihre Anliegen ernst nimmt und bei schulischen Entscheidungen mitberücksichtigt. Es geht also nicht mehr nur um Unterricht. Der Schwenk zur Brandmauer Schule passt auch hier. Die Autor:innen der Studie schreiben: „Wer in der Schule Lern- und Partizipationserfahrungen macht und wahrnimmt, dass Schule auf die Meinungen und Bedürfnisse reagiert, wird sich eher im politischen System gehört und adressiert sehen.“

Aus Sicht der Schüler:innen gibt es zwar an den meisten Schulen klare Regeln zur Partizipation. Allerdings erleben nur wenige, dass ihre Beteiligung nachhaltig die Entscheidungen der Schule beeinflusst. Klar: Dass es Regeln gibt, heißt noch lange nicht, dass diese auch gut sind.

Immerhin: Die Vertretungen der Schüler:innen und Klassensprecher:innen haben zumindest teilweise Einfluss darauf, was in der Schule passiert (18 Prozent „voll und ganz“, 54 Prozent eher). Aber die Hälfte der Schüler:innen ist der Ansicht, dass Schüler:innen Entscheidungen (eher) nicht beeinflussen können, die die ganze Schule betreffen. Gleichzeitig sagen 39 Prozent, dass es an ihrer Schule nicht gern gesehen wird, wenn Schüler:innen Entscheidungen beeinflussen wollen. Aua.

Hier kannst du dir die Studie inklusive Studien-Design und die Ergebnisse im Detail kostenlos herunterladen.

WAS WIR DIESE WOCHE LESEN⬆ nach oben

🏆 Passend zu unserem Thema (und eigentlich diesem ganzen Newsletter) wurden beim Deutschen Schulpreis dieses Jahr auch fünf Schulen zum Thema Demokratiebildung ausgezeichnet. Beim Deutschen Schulportal gibt es alle Gewinner-Schulen.

📈 Etwa 62.000 Schüler verließen im Schuljahr 2023/24 die Schule ohne einen Abschluss. Beim Spiegel gibt es die aktuellen Zahlen und passende Einordnungen.

🗞️ „Wie geht man damit um, wenn an Schulen homosexuelle Schüler oder Lehrer gemobbt werden – vor allem, wenn es Schulen mit hohem arabisch-muslimischem Schüleranteil sind?“ Correctiv geht einem aktuellen Fall nach.

Diese Schule praktiziert Demokratie – das finden nicht alle gut⬆ nach oben

Im Evangelischen Schulzentrum Muldental wird nicht einfach abgestimmt, hier wird „soziokratisch“ entschieden: Alle reden mit, auch über Rutschen, Handyverbote oder Mathebücher. Das Ziel: Verantwortung übernehmen – und verstehen, dass Demokratie bedeutet, Kompromisse auszuhalten. Dafür gab’s den Deutschen Schulpreis in der Kategorie Demokratiebildung.

Doch die Schule steht mitten in Sachsen, in einer Region, in der die AfD stark ist und rechtsextreme Vorfälle zunehmen. Lehrkräfte wie Friederike Scholz machen trotzdem klar: Schule ist politisch. Sie reagieren auf Sprüche, diskutieren über Vielfalt und Grenzen, zeigen Hakenkreuze an. Schüler lernen, Haltung zu zeigen – und merken, wie schnell man im Netz in rechte oder frauenfeindliche Blasen geraten kann.

Manche finden ihren Weg raus, etwa über Gespräche oder den Leseclub. Lehrkräfte schreiben offene Briefe, rufen zu demokratischer Wahl auf, gehen auf Gegendemos.

Ich finde die Reportage auf Zeit Online über die Schule sehr gelungen.

Eine Bitte noch⬆ nach oben

Meine Partnerin in crime Lea spricht nächste Woche mit Susanne Siegert. Auf Instagram folgen ihr fast 200.000 Menschen. Sie macht dort unter dem Namen „keine.erinnerungskultur“ – nun ja – ziemlich viel zum Thema Erinnern und zur Nazi-Zeit. Sie hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt „Gedenken neu denken“, und es geht darum, wie man erinnert und wie man erinnern sollte, wenn alle Zeitzeugen langsam sterben. Hast du Fragen, die Lea nächste Woche mitnehmen soll? Dann schreib ihr an lea.schoenborn@krautreporter.de