Als Mitglied hast du Zugriff auf diesen Artikel.

Ein Krautreporter-Mitglied schenkt dir diesen Artikel.

ist Krautreporter-Mitglied und schenkt dir diesen Artikel.

In einem meiner meistgelesenen Texte habe ich vor über fünf Jahren über die Rolle der Schülervertretungen geschrieben. Damals sprach ich auch mit Christoph Berens. Er führt für das Land Hamburg Fortbildungen in Demokratiepädagogik durch und sieht jede Woche, wie Hamburger Schulen diese Konzepte (nicht) umsetzen.

Er sagte mir: „Klassenräte, Klassensprecher, Schülervertretungen – das sind alles Alibi-Veranstaltungen, die die meisten Schulen nur haben, weil es so im Schulgesetz steht.“ Und weiter: „Eigentlich müsste es in jeder Schule einen Vertrag geben, mit einer Tabelle. Links die Fragen, bei denen die Schüler:innen mitreden dürfen, rechts die Fragen, bei denen sie nicht mitreden dürfen.“

Die Schüler:innen lernen von Beginn an: Wen ich wähle, ist eigentlich egal. Die da oben (also die Schulleitung und die Lehrkräfte) machen sowieso, was sie wollen.

Die 45 Prozent, die den Schülervertretungen wenig Einfluss auf ihre Schule unterstellen, sind also eher realistisch als pessimistisch. Aber wie steht es um die anderen Bereiche der Demokratiebildung? Wie schätzen Lehrer:innen sie ein? Das hat das Deutsche Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung nun erhoben. Heute schauen wir uns im Newsletter die wichtigsten Ergebnisse an.

Wenn du selbst Lehrer:in bist, habe ich vorab noch eine Frage an dich: Wann und wie genau durften deine Schüler:innen zuletzt bei einer wichtigen Entscheidung mitentscheiden? Schreib es mir gerne an bent@krautreporter.de!

Machen wir nicht schon genug?⬆ nach oben

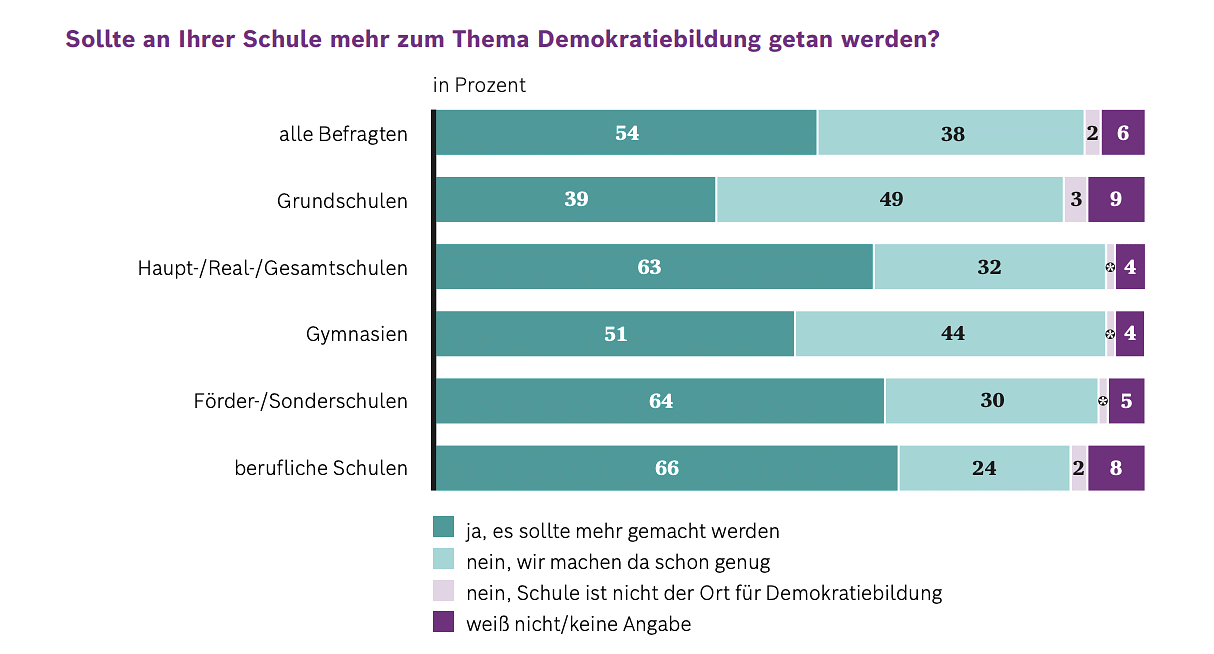

Zur Studie: Zunächst wurden die Lehrer:innen gefragt, ob an ihrer Schule mehr zum Thema Demokratiebildung getan werden sollte. Ich dachte: Wer würde da nein sagen? Nun: Immerhin 38 Prozent der Befragten. Nur knapp über die Hälfte der Lehrkräfte findet, dass mehr gemacht werden sollte. Aber es gibt große Unterschiede zwischen den Schulformen. An den Grundschulen finden die wenigsten Lehrkräfte, dass mehr gemacht werden sollte, an den beruflichen Schulen die meisten.

Deutsches Schulbaromter. Robert-Bosch-Stiftung.

Vielleicht sollte dieses Ergebnis wachrütteln. Denn ja: In den vergangenen Jahren ist Demokratiebildung vermehrt thematisiert worden an deutschen Schulen. Aber eben auch zurecht. Jugendbefragungen ergeben, dass Jugendliche in Deutschland zwar überdurchschnittlich politisch sind, aber unterdurchschnittlich überzeugt davon, dass sie sich selbst einbringen können. Der Tenor: Die Politik, die Erwachsenen, die Lehrkräfte interessieren sich nicht für uns und unsere Meinung.

In den vergangenen Wochen habe ich sowohl mit Menschen gesprochen, die zu Demokratiebildung forschen, als auch mit Menschen, die sich in der Praxis dafür einsetzen. Ich gehe deshalb nicht davon aus, dass an fast 40 Prozent der Schulen wirklich schon genug für Demokratiebildung getan wird. Im Gegenteil.

Was in diesen Gesprächen auch klar wurde: Oftmals ist überhaupt nicht klar, was genau mit Demokratiebildung überhaupt gemeint ist. Manche meinen damit, dass Schüler:innen wissen, wie unsere Gesellschaft funktioniert (klassischer Politikunterricht); andere, dass Schüler:innen selbst mitentscheiden dürfen, auch im Schulalltag. Auch dazu wurden die Lehrer:innen befragt.

Ein kleines bisschen Freiheit hat mein Leben verändert (wirklich)⬆ nach oben

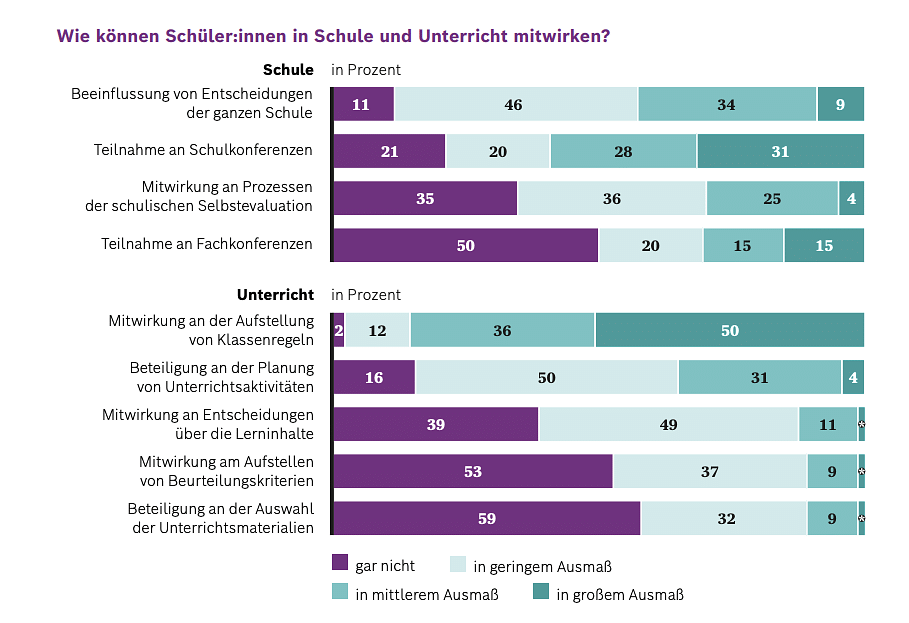

Dafür wurden den Lehrkräften neun Themenbereiche vorgegeben, bei denen sie einschätzen sollten, in welchem Ausmaß eine Beteiligung der Schüler:innen an ihrer Schule bereits möglich ist.

Deutsches Schulbarometer. Robert-Bosch-Stiftung.

Ich finde die lila Balken, die angeben, dass Schüler:innen in einem Themenbereich gar nicht mitwirken können, sehr aufschlussreich. Bei einem Fünftel der Schulen nehmen Schüler:innen gar nicht an Schulkonferenzen teil. Bei einem der wichtigsten Instrumente zur Gestaltung der Schule sitzen die, um die es eigentlich geht, gar nicht mit am Tisch.

35 Prozent der Lehrer:innen geben an, dass Schüler:innen bei ihnen an der Schule bei Prozessen der schulischen Selbstevaluation gar nicht mitwirken können. Überspitzt: Dem System Schule ist es an vielen Stellen egal, wie die Hauptakteure es beurteilen.

40 Prozent der Lehrkräfte geben an, dass ihre Schüler:innen gar nicht über Lerninhalte mitentscheiden dürfen. Gar nicht. Das klingt wie eine Anleitung dazu, wie man intrinsische Motivation gekonnt erstickt. In der elften Klasse wurde ich zum ersten Mal gefragt, was ich lernen will. Für eine sogenannte Klausurersatzleistung sollte ich in einem Fach meiner Wahl eine Hausarbeit schreiben und einen einstündigen Vortrag halten.

Vielen meiner Mitschüler:innen wurde von den Lehrkräften vorgegeben, welches Thema sie behandeln sollen. Ich entschied mich für das Fach Philosophie und mein Lehrer sagte mir: „Nimm ein Thema deiner Wahl.“ Und ich? War überfordert. Vor mir lag die ganze Palette an philosophischen Fragestellungen. Diese Freiheit war neu.

Plot-Twist: Über das Thema, für das ich mich entschieden hatte, erscheint im September mein erstes Buch. Wozu ein kleines bisschen Freiheit im Lernen so führen kann.

Übrigens: Wie es im Schulbarometer heißt, berichten Lehrkräfte in anderen europäischen Ländern deutlich häufiger davon, dass Schüler:innen in diesen Themenbereichen mitbestimmen dürfen.

Wenn das Kollegium sich einfach nicht dafür interessiert⬆ nach oben

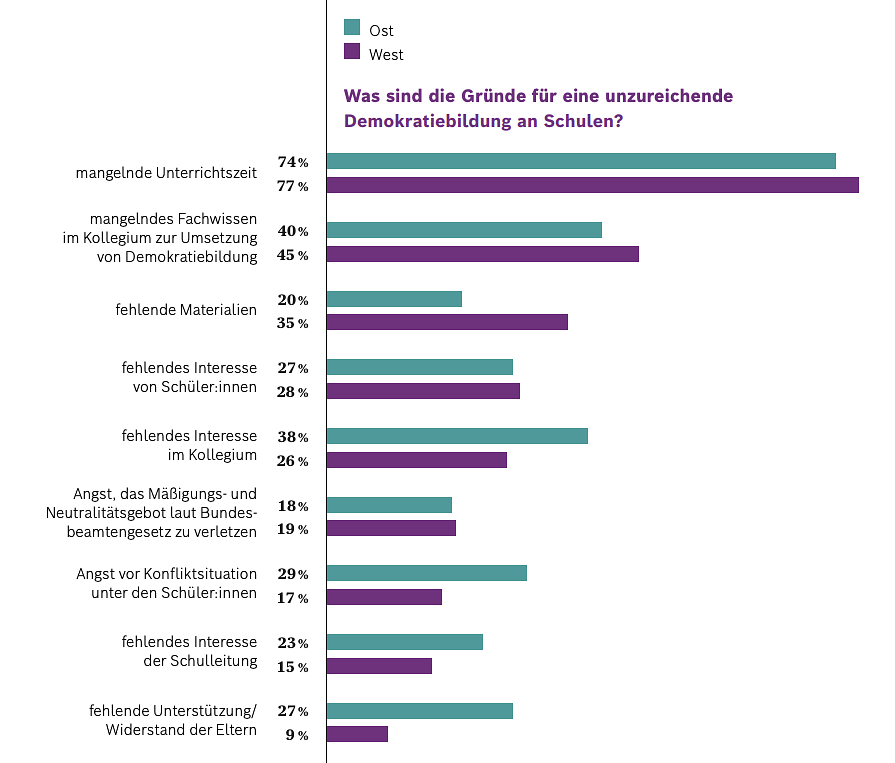

Schauen wir uns noch eine weitere Frage an: Woran scheitert Demokratiebildung? Befragt wurden hier nur diejenigen, die angegeben haben, dass aus ihrer Sicht zu wenig für Demokratiebildung getan wird (logisch). Grund Nummer 1 ist die mangelnde Unterrichtszeit. Circa drei von vier Lehrer:innen geben diesen Grund an, mit großem Abstand. Lehrkräfte blicken oftmals mit einem frustrierten Blick auf Demokratiebildung, nach dem Motto: Was sollen wir denn noch alles machen?

Der zweite Grund lautet mangelndes Fachwissen. Im Westen geben deutlich mehr Lehrkräfte an, dass das Material für Demokratiebildung fehle (35 Prozent vs. 20 Prozent). Im Osten hingegen geben fast 40 Prozent an, dass das Kollegium sich nicht dafür interessiere (vs. 26 Prozent im Westen).

Deutsches Schulbarometer. Robert-Bosch-Stiftung.

Hier zeigt sich auch etwas, das Lea und mir in den vergangenen Woche immer wieder begegnet ist. Wie du wahrscheinlich weißt, beschäftigen wir uns derzeit ausführlich mit dem Umgang mit Rechtsextremismus an Schulen. In nahezu jedem Gespräch, das wir dazu führen, fällt irgendwann das Wort „Neutralitätsgebot“.

Und auch bei dieser Frage des Schulbarometers gibt jede fünfte Lehrkraft an, dass die Angst vor der Verletzung des Neutralitätsgebots ein Grund dafür ist, warum Demokratiebildung scheitert. Genau aus diesem Grund beschäftigen wir uns auch in den kommenden Wochen weiterhin mit der Frage, wie Demokratiebildung und Rechtsextremismus aufeinander wirken.

Redaktion und Schlussredaktion: Lea Schönborn.