KR-Mitglied Anneliese fragt: „Warum verdienen wir im Osten für gleiche Arbeit nicht auch das gleiche Geld? Wieso werden die Löhne nicht vereinheitlicht?“

Lass uns dafür erstmal anschauen, wie groß die Unterschiede tatsächlich sind. 2024 lagen die Bruttolöhne in Ostdeutschland 21 Prozent unter denen im Westen. Ostdeutsche verdienen also ein Fünftel weniger. Kein Wunder, dass viele diese Ungleichheit beschäftigt.

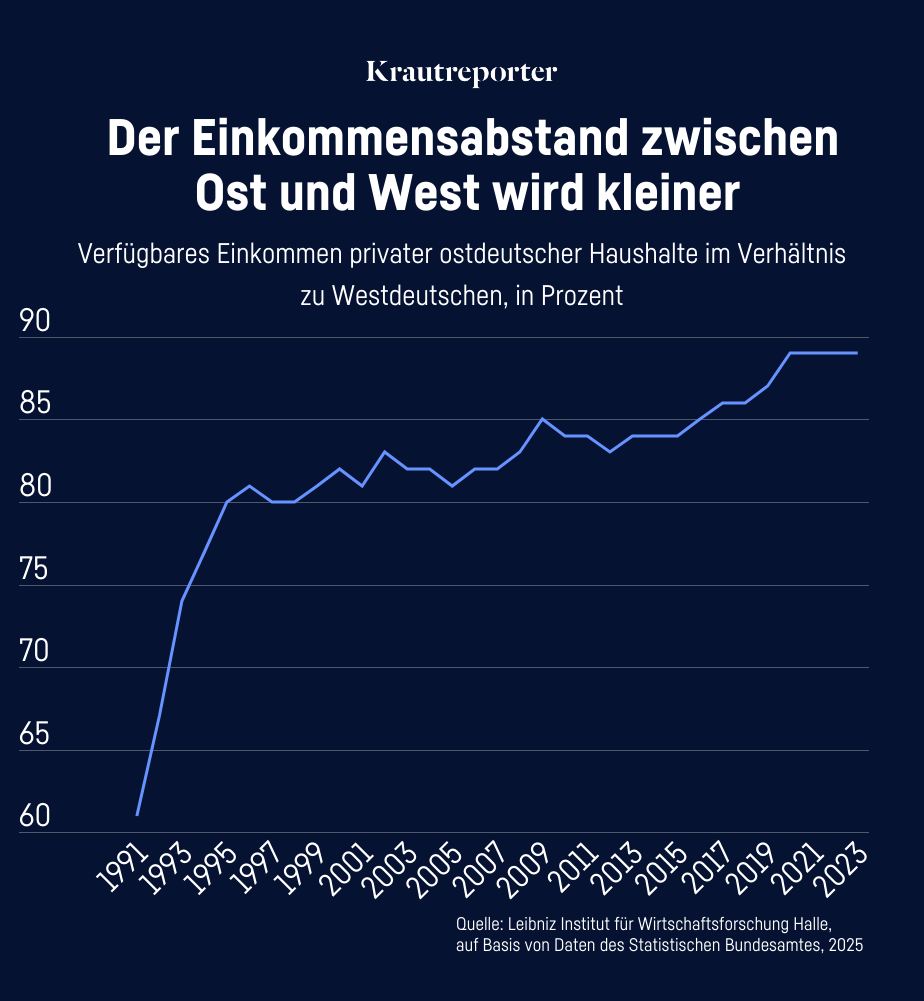

Der Ökonom Steffen Müller vom Leibniz-Institut Halle forscht zur ökonomischen Ungleichheit zwischen Ost und West. Er sagt, dass die verfügbaren Einkommen wichtiger für die Messung des Lebensstandards seien als die Bruttolöhne, auch wenn die Höhe der verfügbaren Einkommen von den Bruttolöhnen mitbestimmt wird. Denn die Bruttolöhne sind nicht das, was ein Beschäftigter wirklich aufs Konto überwiesen bekommt. Dazwischen greift der Staat ein, indem er die Bruttolöhne besteuert und das Geld umverteilt. Deswegen bekommen Ostdeutsche fast 90 Prozent des verfügbaren Einkommens von Westdeutschen, die Differenz zwischen den verfügbaren Einkommen ist also deutlich geringer als die zwischen den Bruttolöhnen.

Nichtsdestotrotz haben Menschen in Sachsen weniger Geld zur Verfügung als in Bayern. Dafür gibt es zwei Erklärungsansätze.

Eine wichtige Rolle spielt die Tarifbindung, schreibt die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Es gibt inzwischen kaum einen Unterschied zwischen den Tariflöhnen in Ost- und Westdeutschland. Im Vergleich zu Baden-Württemberg profitieren in Mecklenburg-Vorpommern aber deutlich weniger Beschäftigte davon, weil weniger Unternehmen einen Tariflohn zahlen.

Der Ökonom Steffen Müller sagt aber: „Der wichtigste Grund für die Lohnunterschiede ist nicht die geringere Tarifbindung in Ostdeutschland, sondern die niedrigere Arbeitsproduktivität.“ Das liege aber nicht daran, dass Ostdeutsche weniger arbeiten oder schlechter ausgebildet seien. Grund dafür sei die unterschiedliche Unternehmensstruktur.

Um das zu verstehen, müssen wir uns kurz anschauen, was Arbeitsproduktivität bedeutet. Gemeint ist, wie viel Output in Euro pro Arbeitnehmer:in erwirtschaftet werden. In Ostdeutschland sind eher kleine Firmen angesiedelt, während die Firmenzentralen der großen Autobauer und der Chemiefirmen im Westen sitzen. Die mögen momentan kriseln, sind aber in der Vergangenheit besonders produktiv gewesen, haben also besonders viel Output pro Kopf produziert.

Dazu kommt, dass viel mehr bekannte Unternehmen aus Westdeutschland stammen, Firmen also, deren Markenname ein Grund für Kund:innen ist, mehr Geld zu bezahlen, etwa Adidas, VW oder Siemens. Solche Unternehmen haben es leichter, mit der gleichen Anzahl an Produkten mehr Umsatz zu erwirtschaften. Auch die Firmenzentralen großer Unternehmen liegen oft in Westdeutschland, dort gibt es also die besonders gut bezahlten Jobs in Forschung und Entwicklung oder im Management.

Diese Unternehmensstrukturen sind ein Erbe der DDR. Nach dem Fall der Mauer stellte sich heraus, wie unproduktiv viele DDR-Firmen waren. Es folgte eine von Westdeutschen verordnete Schocktherapie, bei der viele Unternehmen schließen mussten und über eine Million Ostdeutscher ihren Arbeitsplatz verloren. Aber in der Folge stieg die Produktivität in wenigen Jahren deutlich an, auf immerhin zwei Drittel des Westens bis Mitte der 1990er Jahre, sagt Müller. „Heute liegt die Produktivität bei etwa 85 Prozent des Westniveaus.“

Wie entscheidend die Produktivität für die Lohnunterschiede zwischen Ost und West ist, zeigt laut Müller ein Blick darauf, wie weit die Gehaltsunterschiede je nach Branche auseinandergehen. Im öffentlichen Dienst gibt es fast keine Gehaltsunterschiede mehr. In der Industrie, wo die Produktivität besonders wichtig ist, sind sie dagegen besonders groß.

Seit dem Mauerfall nähern sich die verfügbaren Einkommen zwischen Ost und West an, wenn auch sehr langsam. Dass sich die Löhne in den vergangenen zehn Jahren angeglichen haben, hat vor allem eine Ursache: den Mindestlohn. Erst hoben die branchenspezifischen Mindestlöhne das Lohnniveau von unten an, 2015 kam der gesetzliche Mindestlohn dazu. Im Osten haben davon überproportional viele Beschäftigte profitiert.

Erstmal sei es nichts Ungewöhnliches, dass Beschäftigte in manchen Regionen eines Landes mehr verdienen als in anderen, erklärt Müller. Bezieht man dann noch die geringeren Lebenshaltungskosten ein, vor allem die im Mittel geringeren Ausgaben für das Wohnen, liege der Unterschied bei den verfügbaren Einkommen zwischen Ost und West bei weniger als 10 Prozent. Diese Einkommenslücke sei von den reinen Zahlen her nicht außergewöhnlich. Zum Beispiel sei der Unterschied zwischen dem Saarland und Bayern deutlich größer als der zwischen Ost und West. Aber: Er ist weniger aufgeladen, weil die Menschen im Saarland nicht solche Umbrüche und Demütigungen erleben mussten, wie viele Ostdeutsche nach dem Zusammenbruch der DDR.

Müller prognostiziert: „In den kommenden Jahrzehnten wird sich die Lohnlücke weiter schließen.“ Denn der Fachkräftemangel werde Ostdeutschland besonders hart treffen. Manche Prognosen gingen davon aus, dass die arbeitsfähige Bevölkerung in Süd-West-Sachsen bis 2040 um 25 bis 30 Prozent zurückgehen werde. Um dann noch Personal zu finden, werden Unternehmen mehr zahlen und massiv in ihre Produktivität investieren müssen.

Redaktion: Lea Schönborn, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Gabriel Schäfer, Audioversion: synthetische Stimme