Es gibt nur wenige Wörter, die gleichzeitig langweilig und bedrohlich klingen. Rente etwa. Oder Demografie. Seitdem ich denken kann, heißt es, dass wir irgendwann, demnächst, bald ein Problem haben, weil Deutschlands Bevölkerung altert.

Gerade gewinnt das Thema wieder an Brisanz. Denn seit ein paar Jahren werden in Deutschland weniger Kinder geboren. Die Geburtenrate ist von 1,58 Kinder pro Frau im Jahr 2021 auf 1,35 Kinder im Jahr 2024 gesunken. Das spiegelt einen globalen Trend wider: Die UN muss seit zehn Jahren ihre Bevölkerungserwartungen nach unten korrigieren.

Geht es um das Thema Geburtenrate, regiert die Angst. Angst um die Rente, Angst vor absurden Verschwörungstheorien, Angst vor Fachkräftemangel und nationalem Bedeutungsverlust. Der perfekte Nährboden also für Verschwörungstheorien und Halbwahrheiten. Das kann so nicht bleiben, denn dieses Thema wird uns Jahrzehnte beschäftigen.

Deswegen entlarve ich in diesem Text die wichtigsten Mythen rund um den Bevölkerungsrückgang. Etwa, warum Migration das Rentenproblem nicht lösen kann, höheres Elterngeld kaum zu mehr Kindern führt und wieso die Menge der Menschen auf unseren Planeten nicht bestimmt, ob wir beim Klimawandel noch die Kurve kriegen.

Mythos 1: „Aber es ist doch gut fürs Klima, wenn die Bevölkerung schrumpft!“

Wir haben mit unserem CO₂‑Ausstoß den Klimawandel ausgelöst und zerstören immer mehr Lebensräume von Pflanzen und Tieren. Natürlich wäre der Planet ein anderer, wenn es nur noch drei Milliarden Menschen gäbe statt bald zehn Milliarden.

Aber zur Wahrheit gehört eben auch: Wenige Privilegierte verbrauchen die meisten Ressourcen. Und sie stoßen besonders viel CO₂ aus. Je nach Studie sind die reichsten zehn Prozent für die Hälfte bis zwei Drittel der Klimaerwärmung verantwortlich. Die oberen ein Prozent laut einer Studie sogar für ein Fünftel aller Emissionen. Deutsche Durchschnittsverdiener sind dabei im globalen Vergleich zwar nicht superreich, aber immer noch reich. Wir sind es, die Flugreisen unternehmen oder mal spontan ein neues Technik-Spielzeug kaufen. Wir verbrauchen zudem viel Energie. In Ländern wie Deutschland sind die Geburtenraten aber schon seit Jahrzehnten niedrig.

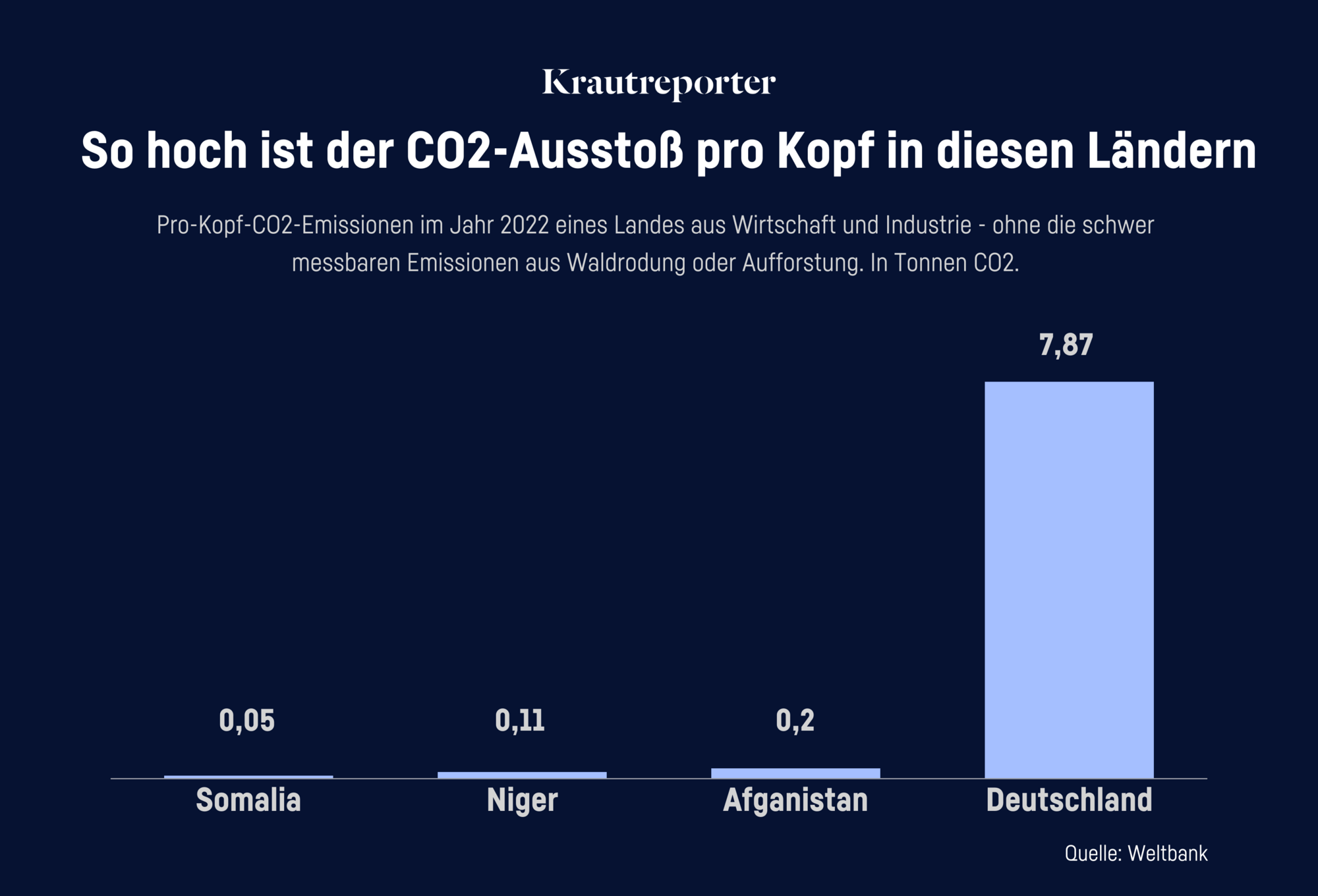

Die höchsten Geburtenraten gibt es in armen Ländern wie Somalia, dem Niger oder Afghanistan. Sie liegen zwischen fünf und sechs Kindern pro Frau.

Eine durchschnittliche Deutsche stößt 157-mal mehr CO₂ aus als eine Somalierin. 157-mal mehr!

Das heißt, eine somalische Familie müsste mehr als 547 Kinder bekommen, um so viel CO₂ zu emittieren wie eine durchschnittliche deutsche Familie, eine nigrische 248, eine afghanische Familie immerhin noch 135 Kinder. Diese Zahlen machen klar: Die höheren Geburtenraten in armen Ländern sind nicht der Hauptgrund, warum sich die Erde weiter erwärmt.

Auch wenn man die Frage der Ungleichheit ausklammert, bleibt der Einfluss des Bevölkerungswachstums auf das Klima gering. Darauf weist die Klimaforscherin Hannah Ritchie hin. Ihr Argument: Demografische Verschiebungen vollziehen sich über Zeiträume, die weit länger sind als das Zeitfenster, in dem wir die Emissionen senken müssen.

Mythos 2: „Es müssen einfach mehr Menschen nach Deutschland migrieren, dann klappt das schon mit der Rente.“

Das klingt zunächst schlüssig. Immerhin ist die Bevölkerung in Deutschland seit 1990 um fast vier Millionen Menschen gewachsen – obwohl viel zu wenige Kinder geboren wurden. Warum also nicht einfach noch mehr Menschen ins Land holen und so unsere Rente retten?

Der Demografieforscher Frank Swiaczny vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung verweist auf eine UN-Studie von 2001, die genau diese Frage untersucht hat. Die Wissenschaftler rechneten aus: Wie viele Einwanderer bräuchte Deutschland, um das Verhältnis von Erwerbstätigen zu Rentner:innen bis 2050 konstant zu halten? Die Antwort war ernüchternd.

Jedes Jahr müssten ungefähr 3,6 Millionen Migrant:innen nach Deutschland kommen. So viele Menschen leben gerade in Berlin. In den letzten zehn Jahren flohen in zwei Jahren, 2015 und 2022, mehr als eine Million Menschen nach Deutschland; seitdem hat die rassistische Stimmung in der Gesellschaft zugenommen. Die UN-Studienautoren kamen auch 2001 schon zu dem Ergebnis: Die gesellschaftlichen Verwerfungen wären zu groß, um die Sozialsysteme allein mit Zuwanderung zu stabilisieren.

Die Studienautoren gehen dabei davon aus, dass sie nach wenigen Jahren ähnlich wenige Kinder wie Deutsche bekommen würden. Das bedeutet: Sie werden ebenfalls alt und müssen von den Sozialversicherungssystemen versorgt werden. Dann gibt es also noch mehr Personen, um die sich unsere Sozialversicherungssysteme kümmern müssten. So steigt der Bedarf nach mehr Migration immer weiter an.

Migration kann die Probleme der alternden Gesellschaft zwar abfedern. Aber sie kann sie nicht lösen. Ironischerweise verweisen immer wieder Anhänger der rechtsextremen Great Replacement-Theorie auf diese UN-Studie, vielleicht weil sie den Titel „Replacement Migration“ trägt und dazu noch die Forschungsfrage stellt, inwiefern Einwanderung das Rentenproblem lösen kann. Verschwörungstheoretiker:innen sehen in ihr den Beweis, dass es einen orchestrierten Plan gibt, die Bevölkerung in manchen Ländern auszutauschen und zitieren dafür aus dem Kontext gerissene Ausschnitte.

Mythos 3: „Mitte des 20. Jahrhunderts gab es einen Pillenknick.“

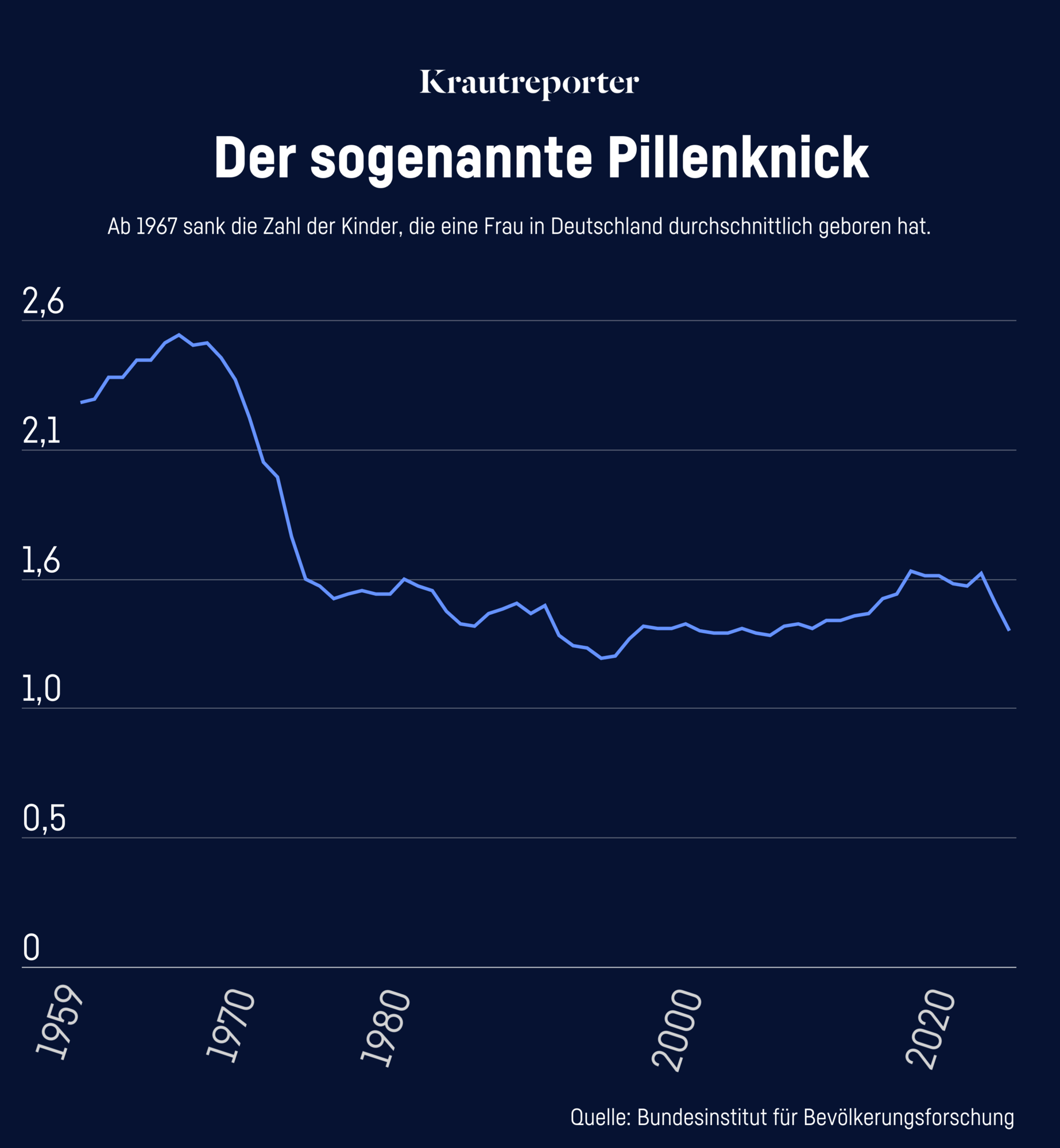

Wohl jeder hat eine Variante dieser Grafik in der Schule gesehen:

Sie zeigt, wie die Geburtenrate von Frauen in Deutschland steil nach unten geht, ungefähr zu der Zeit, als die Pille marktreif wurde. Der sogenannte „Pillenknick“ gilt als Klassiker der BRD-Nachkriegsgeschichte. Nur ist er ein Mythos.

Es gibt keine Zahlen dazu, wie verbreitet die Pille am Anfang in Westdeutschland war. Aber der Spiegel schreibt: Alle Indizien deuten darauf hin, dass nur wenige Frauen sie nahmen. So war sie anfangs verpönt und schwer zu bekommen. Westdeutsche Ärzt:innen verschrieben die Antibabypille nur verheirateten Frauen, die bereits mehrere Kinder hatten. Offiziell galt sie als Mittel gegen Menstruationsbeschwerden, die Unfruchtbarkeit war nur als Nebenwirkung aufgelistet. Viele Ärzte rieten zu Enthaltsamkeit, wenn Frauen nach Rezepten für Verhütungsmittel fragten.

Vor allem aber passen die Zeitlinien nicht zusammen, wenn man sich die Entwicklung der Geburtenrate in verschiedenen Ländern anschaut. Die Pille kam 1960 in Deutschland und den USA auf den Markt, in den USA begannen die Geburtenraten aber schon einige Jahre vorher zu sinken. In Deutschland stieg sie dagegen noch fünf Jahre an, bis sie zu sinken begann. Und in Japan bekamen Frauen schon seit den 1950ern weniger Kinder, ohne dass die Pille überhaupt eingeführt wurde.

Der wahre Grund für sinkende Geburtenraten liegt tiefer. Frauen begannen damals später Kinder zu bekommen. Denn viele wollten erst eine Ausbildung machen oder studieren, vielleicht auch ein paar Jahre arbeiten, bevor sie Hausfrau und Mutter wurden. Siwaczny sagt: „Wenn Frauen zehn Jahre später anfangen, Kinder zu bekommen, haben sie im Schnitt einfach weniger Zeit. Sie sind außerdem weniger fruchtbar und kommen möglicherweise in die Phase, in der sie gar keine Kinder mehr bekommen können.“ Dass Deutsche immer später Eltern werden, trägt also auch dazu bei, die Geburtenrate zu senken.

Die Pille war nicht der Auslöser des Geburtenrückgangs, sondern höchstens sein Verstärker.

Mythos 4: „Wir brauchen einfach mehr Elterngeld, dann werden auch wieder mehr Kinder geboren.“

Die Geburtenrate sinkt? Na, dann braucht es höheres Elterngeld, mehr Elternzeit, endlich die Aufhebung des Ehegattensplittings! Diese Forderungen kommen oft aus dem progressiven Lager. Expert:innen fassen sie unter dem Stichwort „Familienpolitik“ zusammen. Die Idee dahinter: Rahmenbedingungen zu schaffen, die es möglichst vielen erleichtern, so viele Kinder zu bekommen, wie sie denn möchten.

Familienpolitik klingt gut – aber bei dem Problem der Geburtenrate hilft es nur begrenzt, so Swiaczny. Die Bundesregierung hat die familienpolitischen Leistungen in den vergangenen Jahren immer mehr ausgeweitet: Inzwischen hat man das Recht auf einen Kita-Platz, es gibt Elterngeld und Elternzeit und trotzdem ist die Fertilitätsrate nur kurzzeitig ein wenig gestiegen, jetzt fällt sie wieder. In skandinavischen Ländern wie Schweden kriegen Frauen zwar durchschnittlich mehr Kinder als in Deutschland, aber auch dort ist die Geburtenrate in den vergangenen Jahren gesunken. Und in Südkorea, dem Land mit der weltweit niedrigsten Geburtenrate, haben auch massive staatliche Investitionen kaum etwas bewirkt.

Auch wenn es die eine magische Maßnahme gäbe, durch die unsere Geburtenraten wieder steigen, würde das kein Problem unseres Rentensystems lösen. Denn wenn heute viele Kinder geboren würden, würde es 20 bis 25 Jahre dauern, bis diese in die Sozialversicherungssysteme einzahlen. Davor müssen sie versorgt, erzogen und ausgebildet werden – was die Belastung für die aktuell Erwerbstätigen sogar noch vergrößern würde.

„Trotzdem ist es richtig, möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, so viele Kinder zu bekommen, wie sie sich wünschen“, sagt Swiaczny. Familienpolitik verbessert Lebensqualität und schafft mehr Wahlfreiheit. Aber als Allheilmittel für demografische Probleme taugt sie nicht.

Mythos 5: „Dass die Bevölkerungsrate schrumpft, ist nur eine schlechte Nachricht“

Sinkende Geburtenzahlen mögen zwar Probleme mit sich bringen, sie weisen aber auf große Erfolge der Menschheit hin.

Swiaczny erklärt das so: „In Ländern mit noch relativ hohen Geburtenraten fehlt es meist an Bildung, Investitionen in die Gesundheitsversorgung und Gleichberechtigung der Frauen mit Zugang zu Arbeitsmärkten.“ Umgekehrt bedeutet das: Überall dort, wo Menschen bessere Bildung erhalten, wo das Gesundheitssystem ermöglicht, selbst zu entscheiden, wann man wie viele Kinder bekommen möchte, und wo Frauen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, sinken die Geburtenraten. Das sind alles Errungenschaften, auf die wir eigentlich stolz sein können.

Ein Beispiel verdeutlicht das: In Ländern wie Bangladesch, der Türkei oder Indien sank in den letzten 30 Jahren die Geburtenrate. Gleichzeitig gibt es in diesen Ländern heute deutlich weniger Teenager-Schwangerschaften als 1995. Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) bezeichnet dies als einen der größten Erfolge der öffentlichen Gesundheit der letzten drei Jahrzehnte. Das soll nicht die Herausforderungen kleinreden, die mit demografischen Veränderungen einhergehen. Aber es ist zweifellos ein Fortschritt, wenn Menschen mit Gebärmutter selbst entscheiden können, ob und wann sie schwanger werden möchten.

Mythos 6: „Es werden weniger Kinder geboren, weil Frauen heute egoistischer sind.“

In seiner simplen Version ist dieser Vorwurf schlicht Quatsch. Die Entscheidung für oder gegen Kinder lässt sich nicht auf eine simple Charaktereigenschaft reduzieren.

Gleichzeitig sind die Gründe, warum weniger Kinder geboren werden, ganz unterschiedlich: Immer mehr Menschen haben keinen Partner. In Großstädten ist der Wohnraum knapp. Und viele Hetero-Frauen haben Angst, bei der Geburt des ersten Kindes in traditionelle Rollenmuster zu verfallen. Dazu kommen die Verunsicherungen der letzten Jahre: Die Wirtschaft schwächelt, in Europa ist Krieg. Swiaczny sagt: „Wer verunsichert ist, was die Zukunft bringt, überlegt sich zweimal, ob er oder sie Kinder bekommen will.“

Klar ist, dass Frauen weniger Kinder bekommen, als sie eigentlich wollen: Eine durchschnittliche deutsche Frau wünscht sich 1,8 Kinder, bekommt aber nur 1,35.

Aber es gibt auch eine differenziertere Version dieses Arguments. Natürlich sind Frauen in gewisser Weise „egoistischer“ geworden – wenn man darunter versteht, dass sie sich nicht mehr bedingungslos für ihre Familie aufopfern wollen. Viele würden sagen, dass das eine Errungenschaft der feministischen Kämpfe der letzten Jahrzehnte ist.

Paradoxerweise kann gerade diese neue „Selbstsucht“ auch im Interesse der Kinder sein. Wenn Eltern heute bewusster entscheiden, wann und unter welchen Umständen sie Kinder bekommen möchten, dann oft auch deshalb, weil sie möchten, dass ihre Kinder unter möglichst guten Bedingungen aufwachsen.

Mythos 7: „Jetzt wird alles ganz schlimm.“

Bei allem Gerede über die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft wird oft eines übersehen: Lineare Vorhersagen für viele Jahrzehnte sind immer nur begrenzt aussagekräftig. Das betont auch Frank Swiaczny: „Wir haben die Möglichkeit, unsere Gesellschaft und Wirtschaft an eine alternde Gesellschaft anzupassen.“ Technologische Durchbrüche wie Künstliche Intelligenz oder in der Robotik könnten beispielsweise zu erheblichen Produktivitätssprüngen führen, mehr Arbeit kann von weniger Menschen erledigt werden.

In der Vergangenheit lagen dramatische Bevölkerungsprognosen zudem oft daneben. Von Thomas Malthus’ Warnung vor Hungerkatastrophen aufgrund von Überbevölkerung im 18. Jahrhundert bis hin zu ähnlichen Szenarien in Paul Ehrlichs Buch „The Population Bomb“ in den 1960er Jahren sagten Experten immer wieder düstere Szenarien voraus, die dann ausblieben. Die Menschheit fand Wege, mit den Herausforderungen umzugehen.

Redaktion: Rico Grimm, Schlussredaktion: Nina Roßmann, Fotoredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: automatisiert

Nachtrag 25.8.2025: In einer vorherigen Version dieses Textes hieß es, es gebe ein allgemeines Recht auf einen kostenlosen Kitaplatz. Richtig ist: Es gibt zwar ein Recht auf einen Kitaplatz, vollständig gebührenfrei ist der Besuch von staatlichen oder staatlich geförderten Kitas aber nur in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. In allen Bundesländern gelten unterschiedliche Regeln zu den Kosten. Wir haben das korrigiert.