Drei Monate meines Lebens war ich der inoffizielle Gehirnexperte der Gemeinschaftsschule Wilster in Schleswig-Holstein. Ich habe Kognitionswissenschaften studiert und danach für frei Monate als Vertretungslehrer auf dem Land gearbeitet. Meine Kollegen fingen bald damit an, die Pausen umzufunktionieren und „Frag den Gehirn-Experten“ zu spielen.

Ich hatte die ganz großen Fragen erwartet, mit denen ich mich im Studium auseinandergesetzt habe: Was ist Bewusstsein? Haben wir einen freien Willen? Werden Maschinen bald so intelligent sein wie Menschen? Meine Kolleg:innen hatten etwas praktischere Fragen:

Warum müssen Schüler:innen sich Vokabeln 20 Mal angucken, bis sie sich die Wörter merken können? Wie schaffe ich es, dass sich die Kinder für meinen Unterricht interessieren? Und warum haben die Schüler:innen regelmäßig Blackouts, wenn sie an der Tafel etwas vorrechnen sollen?

Krautreporter – die besten Texte 🏅

Dieser Text erschien das erste Mal vor vier Jahren, ist aber immer noch wichtig und interessant. Deswegen haben wir ihn grundlegend aktualisiert.

Lehrkräfte sollten sich für solche Fragen interessieren – das ist ihr Job. Aber lernen hört nicht mit der letzten Pausenglocke auf. Wir lernen viel öfter und viel automatischer, als wir denken, nämlich: immer. Wenn wir Skateboard fahren, Pasta nach Rezept kochen, Tango tanzen, ein schönes Café entdecken oder uns verlieben. Selbst, wenn wir schlafen.

In diesem Text erkläre ich dir, wie dein Gehirn lernt und unter welchen Bedingungen es das besonders gerne tut. Du wirst verstehen, warum du etwas immer wieder wiederholen musst, um es wirklich zu können, warum es dir schwerfällt, langweilige Matheformeln zu behalten und warum dich Angst beim Lernen behindert.

Jedes Mal, wenn du etwas lernst, entstehen Trampelpfade in deinem Kopf

Du kannst mir das glauben oder nicht – aber ich habe große Teile meiner Jugend damit verbracht, mir von einem Mann im Rollkragenpullover in Videos das Gehirn erklären zu lassen. Guck dir mal die ersten 30 Sekunden dieses Videos an. Es geht mir heute noch so: Immer, wenn ich „Gehirn“ höre, denke ich automatisch: „Guten Abend, meine Damen und Herren. Es geht um IHR GEHIRN!“

https://www.youtube.com/watch?v=-q-uLVfvl4s&list=PLqCNmQmLODo-uKU_8FVR-uPfQndterFKF&index=15

Aber im Ernst: Das Gehirn ist das beeindruckendste Organ des menschlichen Körpers.

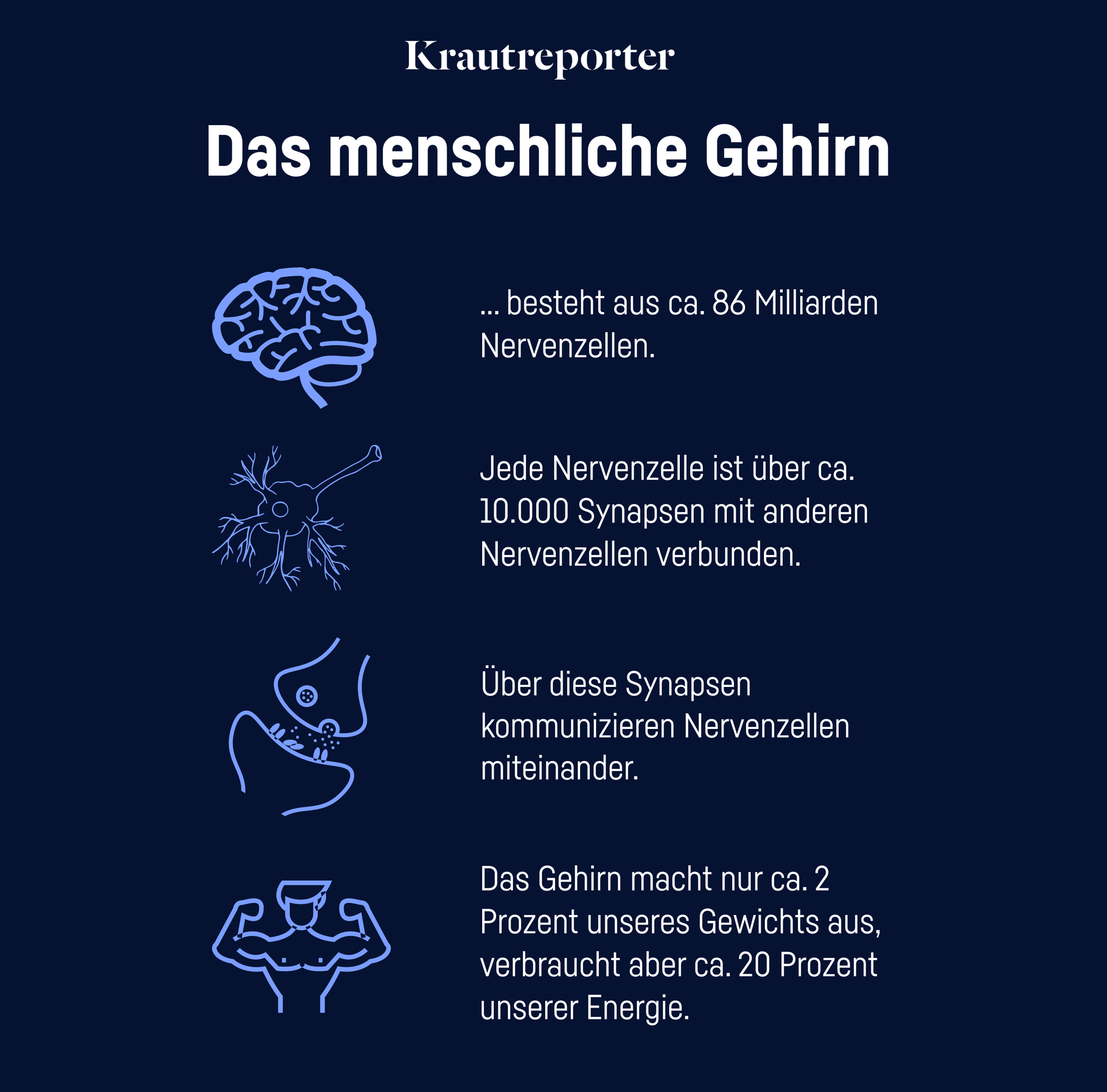

Das menschliche Gehirn besteht (neben ganz viel anderem Kram) aus 86 Milliarden Nervenzellen. Diese Neuronen sind über sogenannte Synapsen miteinander verbunden. Unsere Neuronen können miteinander kommunizieren, das ist entscheidend für alles, was du kannst.

Und das machen sie so: Wenn zum Beispiel Sonnenlicht auf dein Auge fällt, entsteht ein elektrisches Signal. Deine Neuronen wandeln das in ein chemisches Signal um. Das ist wichtig, denn Neuronen können Chemikalien über die Synapsen austauschen und dadurch das Signal weiterleiten. Das ist so, als würde ich dir eine Whatsapp-Nachricht schicken, in der drinsteht: „Los, wach auf!“ Und du leitest diese Nachricht wiederum an jemand anderen weiter.

Eine der wichtigsten Funktionsweisen unseres Gehirns hat der Neuropsychologe Donald Hebb 1949 in diesem immer wieder zitierten Satz zusammengefasst: „Neurons that fire together wire together“. Wenn Wikipedia das auf Deutsch übersetzt, klingt das relativ unsexy: „Je häufiger ein Neuron A gleichzeitig mit Neuron B aktiv ist, umso bevorzugter werden die beiden Neuronen aufeinander reagieren.“ Darunter kann man sich kaum etwas vorstellen, deshalb helfe ich dir mit der wichtigsten Metapher, die ich zum Gehirn kenne.

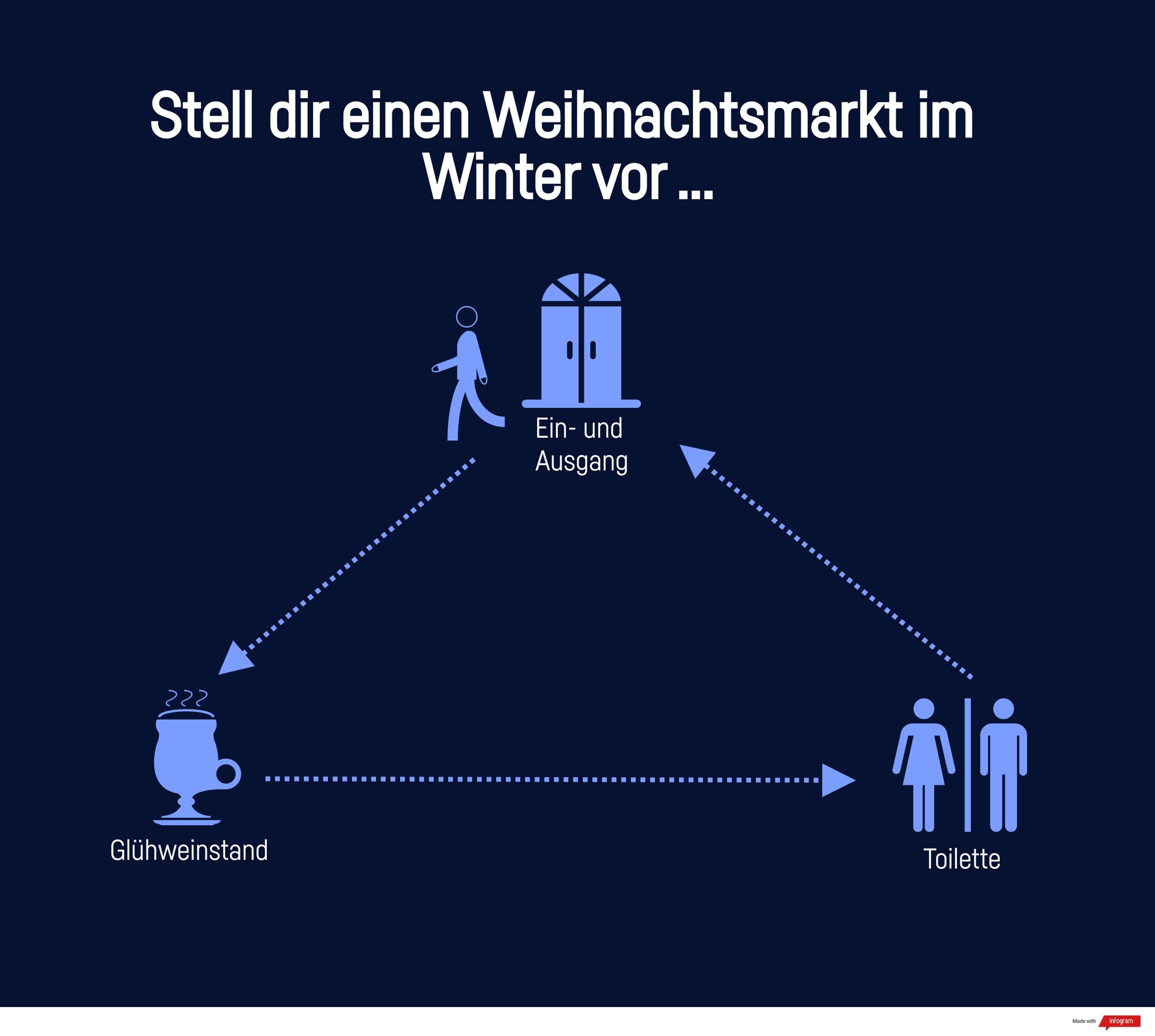

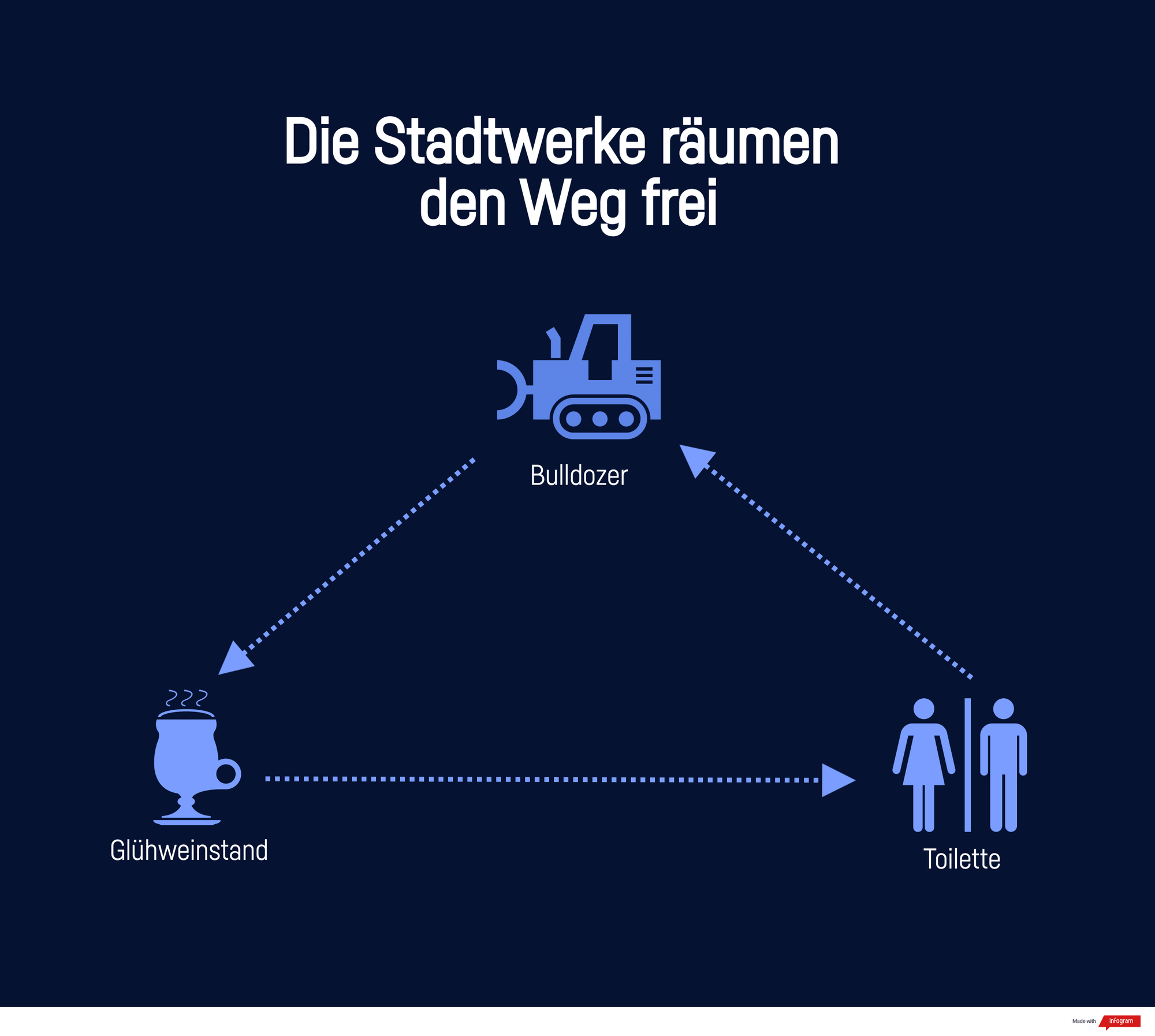

Stell dir einen Weihnachtsmarkt im Winter vor, es liegt der erste Schnee des Jahres, der Glühweinstand ist schon aufgebaut, und – ein Glück! – es gibt eine öffentliche Toilette. Um 14 Uhr macht der Weihnachtsmarkt auf, und der erste Besucher stapft durch den Schnee bis zum Glühweinstand:

„Einen Glühwein mit Schuss, bitte.“

„Aber klar!“

Zwei überteuerte Glühweine später läuft der Besucher quer über den Weihnachtsmarkt zur Toilette und schließlich nach Hause. Mittlerweile ist auch die zweite Besucherin nach dem Bummeln in der Stadt am Markt angekommen, sieht die Fußspuren ihres Vorgängers und nimmt – na klar – die gleiche Route, denn dort fällt das Gehen durch den hohen Schnee gleich viel leichter. Und weil immer mehr Besucher zum Glühweintrinken vorbeikommen, entsteht ein richtiger Trampelpfad. Irgendwann nehmen neue Besucher:innen wie ganz selbstverständlich den Weg an, als hätte es nie einen anderen gegeben.

Dein Gehirn verändert sich permanent, auch während du diesen Text liest

Genau so funktioniert unser Gehirn, doch, wirklich: Der Eingang, der Glühweinstand und das WC sind Neuronen, die Besucher:innen sind die Signale, die die Neuronen an die anderen Neuronen weitergeben. Und der Trampelpfad ist die Verbindung zwischen den Neuronen: die Synapse, die mit jeder Benutzung besser wird. Das heißt: Je öfter ein Neuron ein Signal an ein anderes Neuron weitergibt, desto besser wird ihre Verbindung, und desto wahrscheinlicher wird das Neuron auch bei der nächsten Aktivierung sein Signal weitergeben.

Wenn es im Winter schneit und niemand mehr die Trampelpfade im Stadtpark benutzt, verschwinden sie mir der Zeit. Im Gehirn gilt das gleiche.

Fazit: Wird eine Verbindung zwischen Neuronen stärker oder schwächer, nennt man das Lernen.

Nur: Wie schaffen es ein paar Neuronen mit elektrischen Signalen, dass du lernst, was „Lieblingswein“ auf Italienisch heißt?

Wissenschaftler:innen hatten mal die Theorie, dass jedes Neuron für eine bestimmte Sache steht, zum Beispiel für das Wort „Lieblingswein“. Mittlerweile weiß man: Das stimmt so nicht ganz. Ein einziges Neuron kann diese Arbeit nicht leisten. Wenn du das Wort Lieblingswein hörst, wird vielmehr ein ganzes Netzwerk an Neuronen aktiviert, und zwar in einem ganz bestimmten räumlichen und sogar zeitlichen Muster.

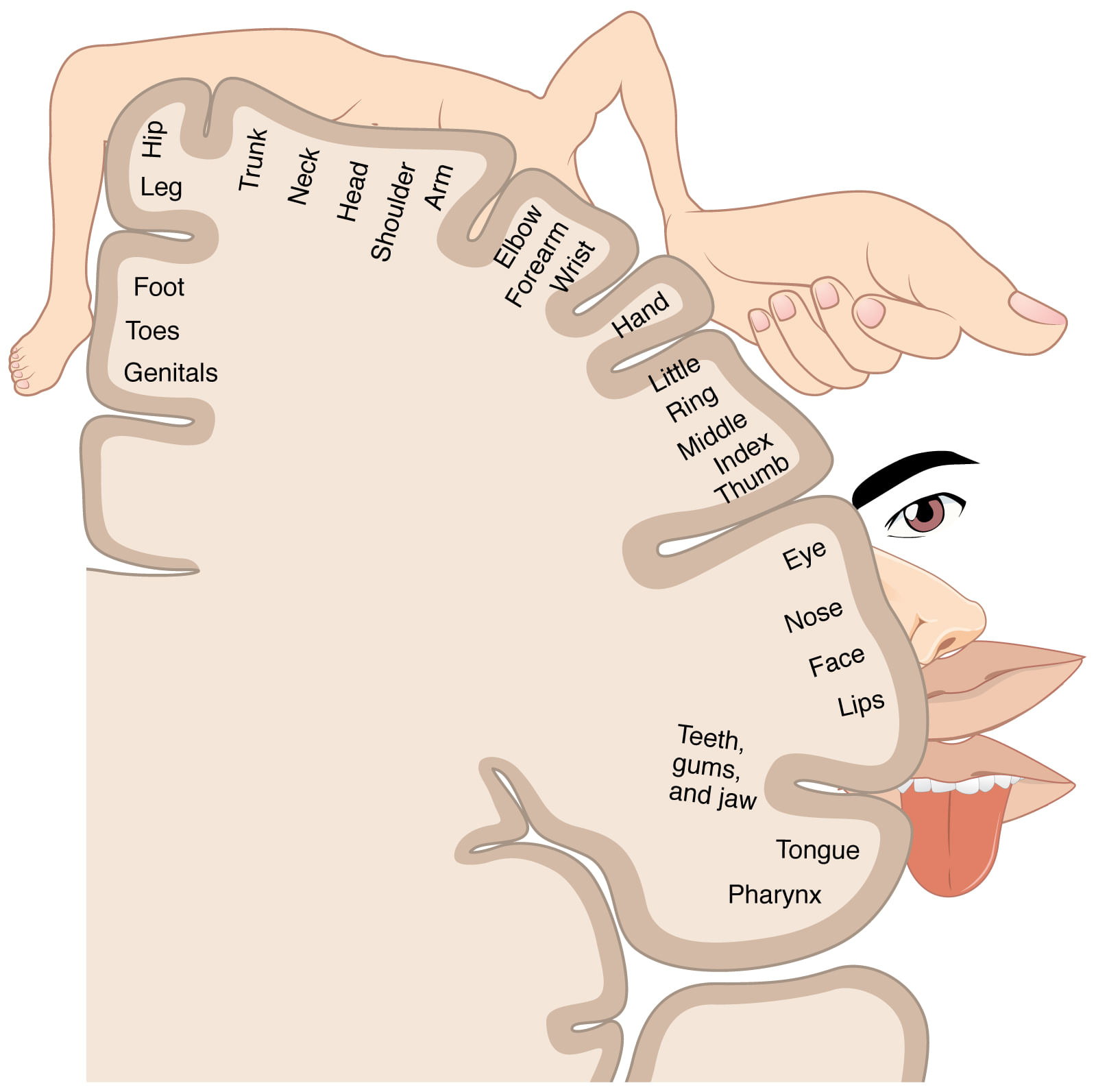

Dieses neuronale Netz wird übrigens nicht nur aktiviert, wenn du das Wort hörst, sondern auch, wenn du daran denkst oder dich an eine bestimmte Situation erinnerst. Solche Netze können alles Mögliche repräsentieren, zum Beispiel auch deine Hand oder dein Bein. Deshalb könnte man, zum Beispiel bei einer Operation, einen ganz bestimmten Teil deines Gehirns elektrisch stimulieren, und du würdest ein Kribbeln im Arm spüren. Stimuliert man ein paar Millimeter weiter links, kribbelt deine Hand.

Wenn du also das italienische Wort für „Lieblingswein“ lernen willst, musst du dem neuronalen Netz, das bisher aktiviert wird, wenn du das deutsche Wort hörst, noch die italienische Übersetzung hinzufügen. Je öfter du das machst (also je öfter du das Wort zum Beispiel laut aussprichst), desto stärker wird die Verbindung zwischen den Neuronen, und desto besser kannst du dir die Vokabel merken. Lieblingswein heißt auf Italienisch übrigens „vino preferito“.

Du wirst wahrscheinlich kein Profi-Geiger mehr

Das alles funktioniert nur, weil dein Gehirn ungemein plastisch ist, also veränderbar und anpassungsfähig. Wie plastisch? So plastisch: Vor ein paar Jahren wurde bekannt, dass einer 24-jährigen Frau das Kleinhirn fehlte, auch Cerebellum genannt. Im Cerebellum befindet sich circa die Hälfte aller Neuronen, es spielt eine entscheidende Rolle bei der Koordination von Bewegungen, beim Halten des Gleichgewichts, beim Erlernen neuer Bewegungen und beim Sprechen. Schon eine Beschädigung dieser Region führt normalerweise zu starken Beeinträchtigungen und Behinderungen. Doch die Frau führt – neben leichten Bewegungs- und Sprachproblemen – ein ganz normales Leben, sie hat einen Schulabschluss, ist verheiratet und hat ein Kind zur Welt gebracht. Die Aufgaben, die die fehlenden Teile des Gehirns normalerweise übernehmen, werden von anderen Arealen ausgeglichen.

Das Gehirn ist also formbar, es passt sich seiner Benutzung an. Und wenn du in etwas besonders gut werden willst, musst du es immer wiederholen. Professionelle Geigenspieler haben mit zehn Jahren ungefähr 1.000 Stunden Geige geübt. Mit 20 Jahren bereits 10.000 Stunden. Schlechte Nachricht: Du wirst also wahrscheinlich kein:e Profi-Geiger:in mehr.

An dem Beispiel des Profi-Geigers kann man aber noch eine andere Besonderheit des Gehirns erkennen: Kinder lernen neue Dinge schneller als Erwachsene. Wenn man sich mit vierzig nochmal entscheidet, eine völlig neue Sprache zu lernen, ist das anstrengend. Es kann aber trotzdem sinnvoll sein. Denn Erwachsene haben den Vorteil, Neues mit bereits Gelerntem zu verbinden. Wenn du schon Italienisch, Französisch und Spanisch kannst, fällt es dir nicht mehr schwer, auch noch Portugiesisch zu lernen. Du bindest die neue Sprache in die bereits vorhanden neuronalen Netze ein.

Und noch eine gute Nachricht: Es gibt etwas, das beim Lernen hilft. Das funktioniert zwar nicht beim Geige spielen, aber in vielen anderen Situationen …

Es gibt ein Wundermittel, wenn du etwas lernen willst

Bleiben wir noch kurz beim Weihnachtsmarkt-Beispiel. Und stellen uns vor, der Bürgermeister entscheidet sich, es den Besucher:innen des Glühweinstandes endlich einfacher zu machen, das ständige Stapfen durch den Schnee muss ein Ende haben! Also rücken die Stadtwerke an, mit schwerem Gerät, einem Bulldozer, der den Weg zwischen dem Eingang, dem Glühweinstand und der Toilette freiräumt. Wie viel leichter es schon für den ersten Besucher ist, durch den Stadtpark zu laufen!

Das Tolle ist: In unserem Gehirn gibt es einen solchen Bulldozer, der im übertragenen Sinne die Wege freiräumt, also die Verbindungen schon bei der ersten Benutzung besonders stark werden lässt: Emotionen.

Wenn Emotionen beteiligt sind, lernen wir gleich viel besser. Ein Beispiel: Vor mehr als 20 Jahren saß ich zu Hause vor dem Fernseher, unser Wohnzimmer wurde gerade umgebaut, mit meinen Geschwistern und meinem Vater verfolgte ich im Teletext, was es Neues gibt. Ich sehe die Szene noch genau vor mir, obwohl sie solange her ist. Warum? Es war der Tag, an dem zwei Flugzeuge in das World Trade Center geflogen sind. Wir müssen dieses Ereignis glücklicherweise nicht immer wieder erleben, damit wir es uns merken können. Einmal reicht vollkommen – weil uns dieser Tag emotional sehr mitgenommen hat, selbst als Kind haben wir gespürt, dass gerade etwas Besonderes passiert ist.

Deshalb ist es auch kein Zufall, dass wir viel besser darin sind, Dinge zu lernen, wenn sie uns wirklich interessieren, wenn sie uns berühren. Wenn du eine neue Sprache lernen möchtest, gelingt dir das viel besser, wenn du emotional angetrieben bist. Vielleicht möchtest du ja Spanisch lernen, weil dein neuer Partner oder deine neue Partnerin in Spanien lebt? Liebe kann ein starker Antrieb sein – viel stärker als eine gute Note in einem Test.

Wenn du nicht mehr zur Schule oder in die Universität gehst, kannst du dir (meistens) eh aussuchen, was du lernst und was nicht. Wenn du aber Kinder hast, oder Kinder unterrichtest, entscheidest du oft, was sie lernen sollten. Das Problem ist: Eine Matheformel an sich ist erstmal nicht besonders spannend, Zahlen und Buchstaben. Spannend wird sie für Schüler:innen erst, wenn sie merken, was man mit ihr alles machen kann. Lehrkräfte sprechen dann von „Lebensweltbezug“ – der Unterrichtsstoff muss dich in irgendeiner Weise berühren, das merkt auch dein Gehirn.

Dein Gehirn merkt allerdings auch, wenn du negative Emotionen mit etwas verbindest, das du lernen möchtest: Angst, Ärger, Trauer. Hattest du schon mal einen richtigen Blackout? Vielleicht hast du eine gefühlte Ewigkeit für einen Test gelernt, doch während des Tests: alles weg? Du kannst die Aufgaben nicht mehr lösen, keine spannenden Geschichten mehr schreiben – du bist nicht du selbst. Oder standest du als Schüler:in mal an der Tafel und konntest eine Aufgabe nicht mehr lösen, die zu Hause kein Problem war?

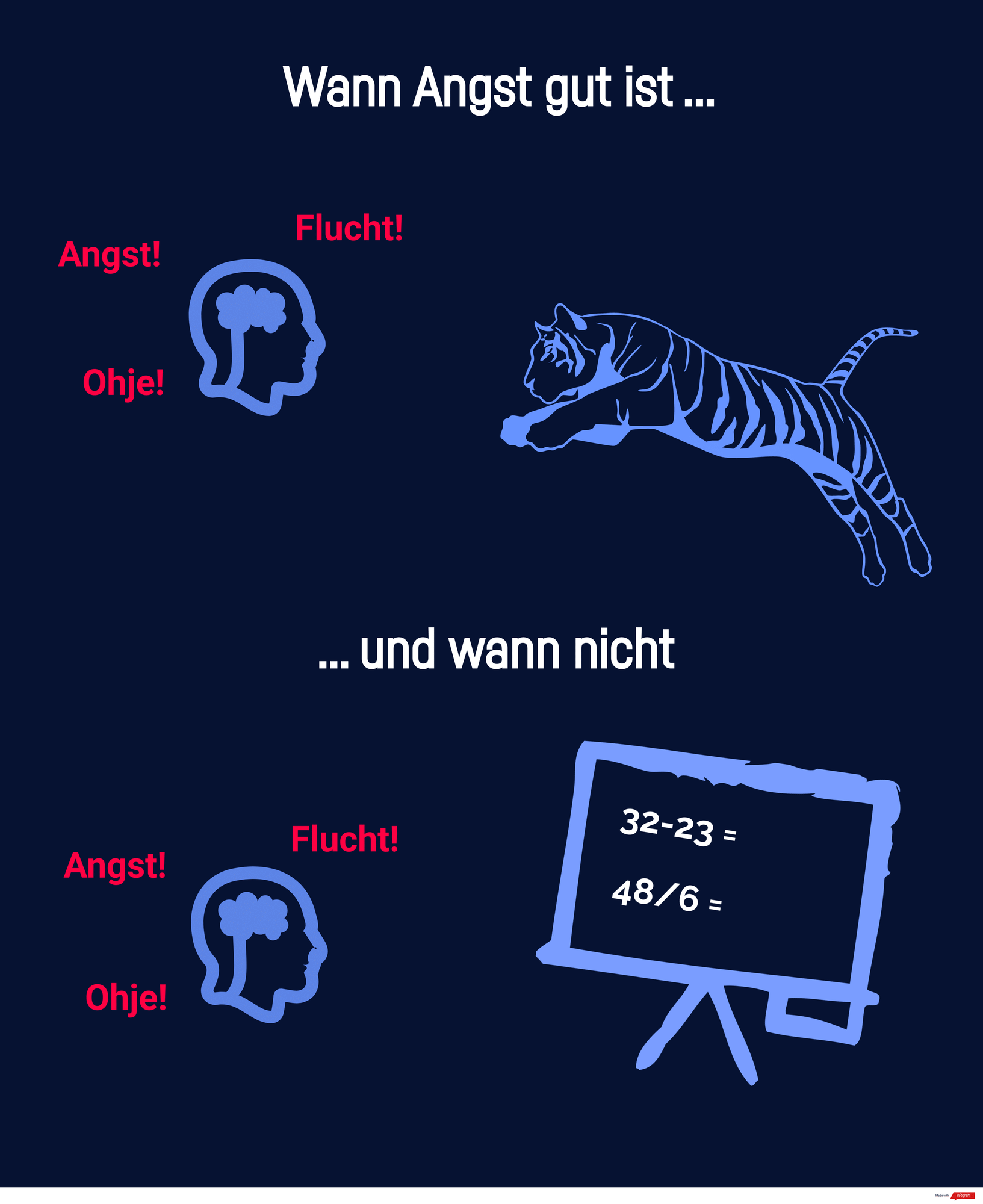

Wenn du Angst hast, kannst du nicht kreativ denken – zum Glück!

Nun, ich kann nicht in dich hineinschauen, aber vielleicht hatte das plötzliche Blackout etwas mit einer besonders negativen Emotion zu tun, mit Angst. Angst ist wahrscheinlich das Schlimmste, was einem lernenden Gehirn passieren kann – zumindest, wenn du später mit dem Gelernten mal kreativ umgehen willst oder sollst. Denn neuronale Netze speichern nicht nur visuelle Informationen ab, sondern auch Emotionen.

Deshalb hast du nicht nur einmal Angst, wenn du den Kampfhund deiner Nachbarn siehst, sondern jedes Mal. Die Angst vor ihm wird in deinem Langzeitgedächtnis gespeichert, und jedes Mal wieder abgerufen, wenn du an ihn denkst oder ihn siehst. Ein anderes Beispiel aus der Schule: Hat ein:e Schüler:in beim Rechnen einer Aufgabe Angst, wird diese Angst jedes Mal wieder abgerufen, wenn er oder sie rechnet.

Warum ist Angst beim Lernen so schlimm? Ein:e Schüler:in, der oder die unter Angst an die Tafel geht und etwas vorrechnen soll, wird das Wissen gar nicht zum Lösen der aktuellen Aufgabe einsetzen können, denn Angst blockiert das Arbeitsgedächtnis.

Den Grund dafür finden wir bei unseren Vorfahren. Wenn einer deiner Vorfahren einen Säbelzahntiger sah, reagierte sein Gehirn heftig: Angst! Flucht! Oje! Die Muskeln zogen sich zusammen, der Blutdruck stieg an, dafür braucht das Gehirn viel Energie. Angst killt Kreativität, damit der Tiger dich nicht killt. Denn derjenige, der beim Anblick eines Säbelzahntigers erstmal kreative Lösungsmöglichkeiten gesucht hat, gehört nicht zu deinen Vorfahren.

Der ängstliche Schüler an der Tafel möchte eigentlich flüchten, und nicht rechnen. Wenn du Mathe ständig mit Angst, Ärger oder Verlegenheit verbindest, kann das zu einem richtigen Mathetrauma führen.

Die gute Nachricht haben wir aber schon gelernt: Dein Gehirn ist plastisch. Kann sein, dass dein Gehirn Mathe mit Angst in Verbindung bringt. Aber das muss nicht so bleiben.

Redaktion: Philipp Daum und Tarek Barkouni; Fotoredaktion: Philipp Sipos; Schlussredaktion: Vera Fröhlich und Susan Mücke, Audioversion: Christian Melchert