Raketen. Seit dem Zweiten Weltkrieg gelten sie als Wunderdinger schlechthin. Sie werden zum Inbegriff der Moderne, des Fortschritts, aber auch der Komplexität. Es sind die frühen 1970er Jahre und da kommt nun dieser Schwabe daher und sagt, dass er eine Rakete für jedermann bauen wolle, eine Rakete, die so einfach konstruiert und so billig ist, dass sich nicht nur die reichen Länder die Raumfahrt leisten könnten. Sondern auch Länder wie Brasilien und Libyen und der Kongo, der damals noch Zaire heißt.

Der Schwabe heißt Lutz Thilo Kayser und er wird in den nächsten Jahren viele Fehler machen, er wird so naiv sein, dass Ignoranz fast das bessere Wort wäre, um seine Haltung zu beschreiben. Er ist ein Pionier, der früher als andere erkennt, dass Raumfahrt genauso wie jede andere Technologie zu behandeln ist. Wenn heute private Firmen wie Space X und Virgin Galactic versprechen, Satelliten ins All und irgendwann Menschen auf den Mars zu bringen, stehen sie in der Tradition von Kayser. Er ist der Erste, der glaubte, dass es nicht riesiger Bürokratien bedarf, um die Raumfahrt zu betreiben. Herrje, es bedurfte noch nicht einmal riesiger, komplizierter Raketen.

Eine Rakete für jedermann, billiger und einfacher als alles, was in den 1970er Jahren auf dem Markt gibt

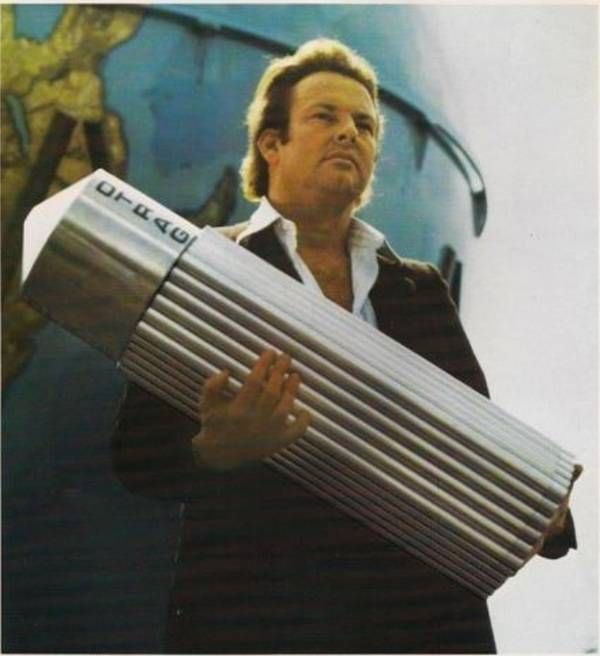

Lutz Thilo Kayser in den 1970er Jahren mit einem Modell seiner Rakete. | Otrag-Prospekt

Denn Kayser konstruiert nach seinem Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart eine Rakete, die modular aufgebaut ist, also beliebig erweiterbar. Anstatt die Zündstufen übereinander anzuordnen, ordnet er sie nebeneinander an. Es handelt sich dabei nur um Stahlrohre, die mit einer Mischung aus Salpetersäure und Öl fliegen. Je nachdem wie schwer die Last ist, braucht es mal mehr, mal weniger Rohre. Jedenfalls in der Theorie. Den Praxistest darf die Technik nicht erleben. Kayser und seine Idee scheitern – an Bundeskanzler Helmut Schmidt, sowjetischer Propaganda und den unerbittlichen Gesetzen des Kalten Krieges.

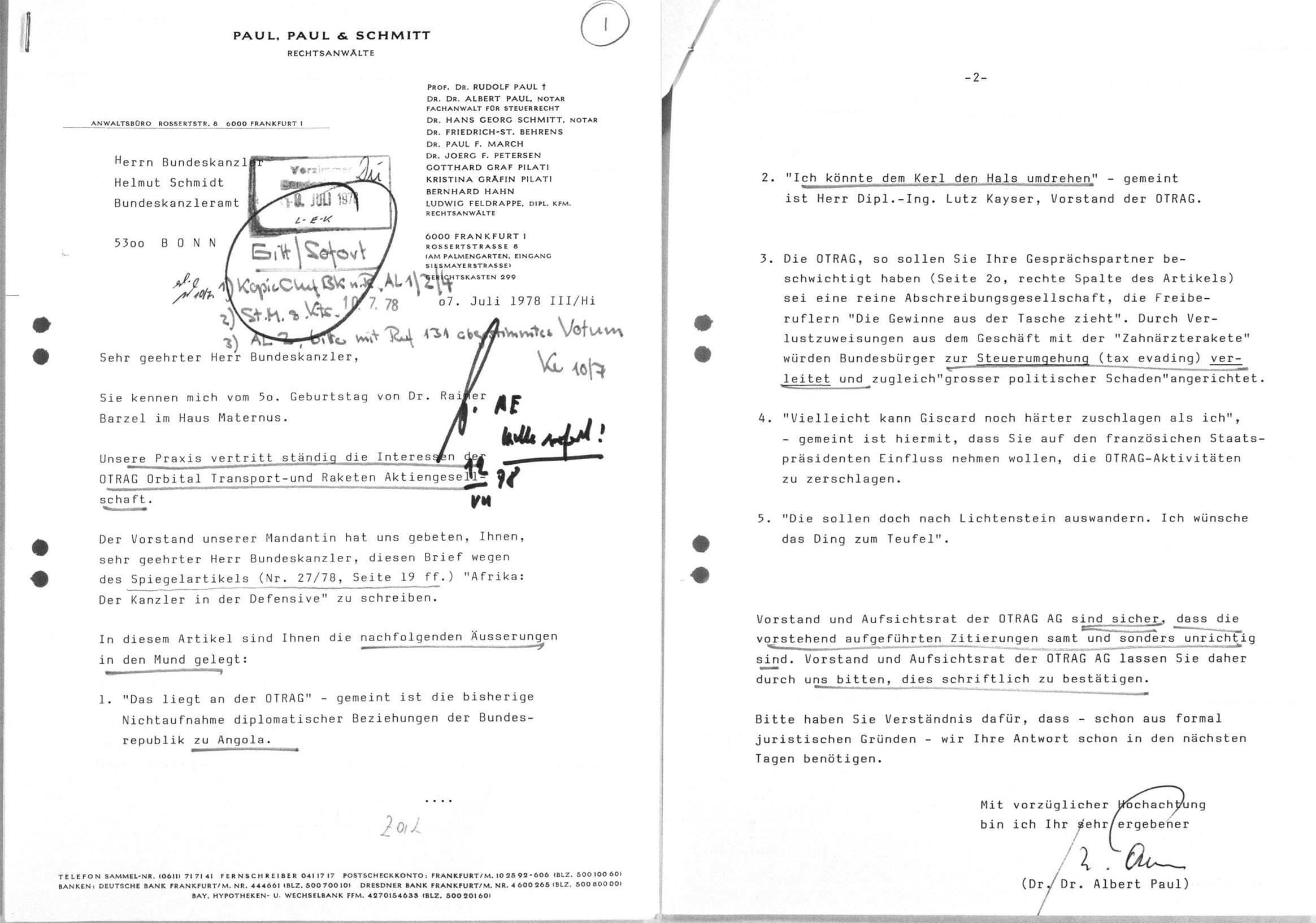

Kayser betont in Interviews immer wieder, dass er Helmut Schmidt ein Dorn im Auge gewesen sei. Dass von höchster Stelle der Befehl gekommen sei, ihn auszubooten. Viele haben darin nur die Rechtfertigungen eines Gescheiterten gesehen, der sein Lebenswerk verteidigen will. Aber Archivunterlagen des Bundeskanzleramts, die ich hier erstmals veröffentliche, zeigen, dass er recht hat. Zusammen mit Frankreich hat die Bundesregierung die Geschäfte von Kaysers Firma, der Orbital Transport- und Raketen Aktiengesellschaft (Otrag) empfindlich gestört.

Aber zunächst unterstützt die Bundesregierung Kayser. In den frühen 1970er Jahren überweist das Bundesforschungsministerium 4,57 Millionen DM an den ehrgeizigen Wissenschaftler. Mit dem Geld entwickelt und testet er den Antrieb auf einem Prüfstand des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums in Lampoldshausen, nahe Heilbronn. Die Triebwek-Tests verlaufen erfolgreich. Die Mitarbeiter, die damals dabei waren, können nur Gutes über Kayser berichten: „Immer korrekt gewesen.“

Aber Tests im Prüfstand sind das eine, echte Flugversuche etwas völlig anderes. Kayser muss seine Raketen in den Himmel schicken. Er hat nun zwei Probleme: Die BRD hatte sich in den Pariser Verträgen im Jahr 1955 verpflichtet, keine ferngelenkten Raketen zu entwickeln. Diese Klausel schließt Raketentests in Deutschland aus. Und: Kayser hat kein Geld mehr, denn die Bundesregierung verlängert ihre Förderung nicht.

Alternative Raketenkonzepte braucht die BRD 1974 nicht mehr, denn da ist bereits klar, dass sich zehn europäische Staaten zusammentun werden, um die European Space Agency (ESA) zu gründen und die gescheiterte „Europa“-Rakete weiter zu entwickeln. Aus ihr geht das Ariane-Programm hervor, von dem vor allem Frankreich profitiert. Kayser sagt: „Durch stetiges Umfallen der Deutschen hat die ESA Deutschland zum ewigen Unterauftragnehmer für ehrgeizige, aber oft unsinnige französische Konstruktionen gemacht.“

Aber die Bundesregierung wendet sich ab, ihr ist die ESA wichtiger

Lutz Thilo Kayser heute. | privat

Seine Einwände will niemand in der Bundesregierung hören. Kayser muss jetzt andere Geldquellen anzapfen. Ein findiger Rechtsanwalt weist ihn auf das Modell der Abschreibungsgesellschaft hin. Klingt kompliziert, heißt aber im Grunde nur, dass die Finanziers dieser Firma etwaige Verluste in den ersten Jahren steuerlich geltend machen können. Für Menschen mit hohem Einkommen und ergo auch hoher Steuerschuld ist das ein durchaus attraktives Modell. Hinter vorgehaltener Hand sprechen sie schon von der „Zahnärzterakete“.

Experten zweifeln die Technik von Kayser an: In einem Bericht für das Bundeswirtschaftsministerium steht, dass die Rakete nur erfolgreich sein könne, wenn „man noch an Zeichen und Wunder in der technologischen Entwicklung glaubt“. Der Spiegel zitiert den Berliner Raketenwissenschaftler Heinz-Hermann Koelle. Der ist voller Spott: „Im Prinzip kann man eigentlich alles zum Fliegen bringen, auch Scheunentore.“

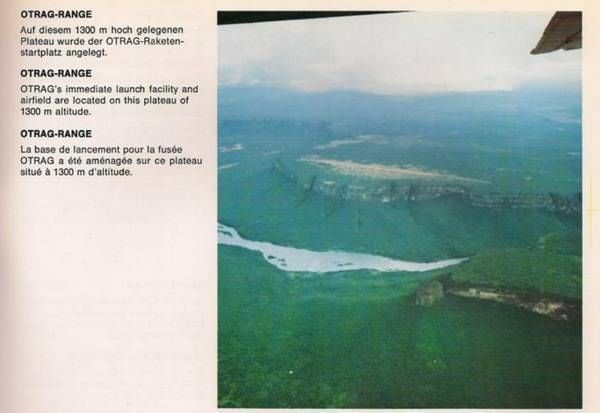

Aber Kayser gelingt es, Geld einzusammeln. 150 Millionen DM geben ihm private Geldgeber. Davon lässt sich Kayser in den nächsten drei Jahren jedes Jahr vier Millionen auszahlen, für das Know-how, das er der Otrag zur Verfügung stellt. Kayser hat nicht nur große Ideen, er hat auch den Willen, mit diesen Ideen Geld zu verdienen. Einen Monat nachdem der vernichtende Spiegel-Artikel im November 1975 erscheint, landet er seinen größten Coup: In Kinshasa unterzeichnet er einen Pachtvertrag mit Zaire über ein riesiges Areal im Süden des Landes. Durch seine Nähe zum Äquator ist es perfekt für Flugversuche von Raketen geeignet und die Bedingungen, die Mobutu Sese Seko, der Präsident Zaires, den Kayser-Leuten gewährt, sind mehr als großzügig: Die Otrag genießt in ihrem Pachtgebiet die vollen Hoheitsrechte, ihre Mitarbeiter diplomatische Immunität und volle Steuerfreiheit. Ein Berater des Außenministers Hans-Dietrich Genscher nennt diesen Vertrag „reinrassigen Kolonialismus“.

Mobutu zögert nicht lange, als Kayser ihm seine Pläne vorstellt. Mobutu verspricht sich von dem Raketenprojekt ein eigenes Satellitenprogramm und eine Aufwertung seines Regimes. Wie wichtig ihm Prestigegewinn ist, hatte Mobutu schon ein Jahr zuvor bewiesen, als er die Boxer Muhammed Ali und George Foreman mit großzügigen Konditionen dazu brachte den „Kampf des Jahrhunderts“ in Zaire auszufechten.

Kayser geht nach Zaire, ins Reich von Mobutu

Das Startgebiet im Kongo. Aus dem Verkaufsprospekt der Otrag. | Otrag

Kayser gelingt es, eine funktionsfähige Testanlage aufzubauen und startet am 17. Mai 1977 seine erste Rakete, ziemlich genau an jenem Tag, an dem auch Genscher zu Besuch in Zaire ist. Der Test gelingt, 20 Kilometer steigt die Rakete auf. Ein Jahr später der zweite Test. Wieder geht alles gut. Aber kurz zuvor war im US-amerikanischen Erotikmagazin Penthouse ein ausführlicher Artikel über die Otrag erschienen. Darin spricht der Autor Tad Szulc davon, dass Kayser in Zaire im Auftrag der BRD ein Cruise-Missile-Programm durchführen würde, die als Trägersysteme für Atomsprengköpfe dienen sollten. Außerdem sei Apartheid-Südafrika an dem Projekt beteiligt. Tad Szulc hatte die Invasion der Schweinebucht vorhergesagt, deswegen genießt er hohe Glaubwürdigkeit.

Doch der Autor ist auf sowjetische Propaganda reingefallen. Geschickt hatte die SU in einem obskuren französischen Linken-Blatt eine Geschichte lanciert, die Kayser und seine Leute als Neo-Nazis darstellten, die den Rassisten aus Südafrika die Bombe verschaffen wollten. Fortan konnten die russischen Berichte sich immer auf diese „unabhängige“ Quelle berufen. Kayser sagt, dass die Sowjets definitiv Bescheid wüssten, was wirklich laufe. „Russische Spionage-Flugzeuge fliegen regelmäßig über unser Testfeld.“ Im Mai 1978 fallen Truppen aus dem kommunistischen Angola, die von DDR-Offizieren trainiert wurden, in just jener Provinz in Zaire ein, in der auch Kayser und seine Leute sitzen. Eine Begründung: Sie wollen das Raketenprogramm stoppen. Nur das schnelle Eingreifen von französischen und belgischen Fallschirmtruppen kann einen Sturz Mobutus verhindern. Sein Regime überlebt die „Schlacht von Kolwezi“, wie sie später in die Geschichte eingeht, mit Mühe.

In diesen Wochen entscheidet sich auch das Schicksal von Kaysers ehrgeizigen Raketen-Plänen. Ihm wird in Zaire nur noch ein Startversuch gelingen. In Bonn, dem damaligen Regierungssitz der BRD, verfolgen sie seit Jahren schon eine ehrgeizige Afrika-Politik. Ein sechstägiger Besuch von Bundeskanzler Helmut Schmidt soll die Krönung sein, aber als er im Juni 1978 auf dem Kontinent eintrifft, begegnen ihm überall nur Skepsis und Ablehnung. Immer wieder wird er auf das „Cruise-Missile-Programm der BRD“ angesprochen. Schmidt tobt, seine derben Aussagen sickern an die Presse durch. Kayser hat keine Ahnung, wie er reagieren soll. In einem hilf- und aussichtslosen Versuch schickt er seinen Rechtsanwalt vor, den der „Herr Bundeskanzler“ vom „50. Geburtstag von Dr. Rainer Barzel im Haus Maternus“ kennen solle. Der Rechtsanwalt wünscht sich, dass sich das Kanzleramt von den Aussagen distanziert. Das aber bleibt ruhig.

Helmut Schmidt: „Ich könnte diesem Kerl den Hals umdrehen.“

Scan Bundesarchiv